カフェイン

| |

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 発音 | [kæˈfiːn, ˈkæfiːn] |

| Drugs.com | monograph |

| 胎児危険度分類 | |

| 法的規制 |

|

| 依存性 |

身体的依存: 低-中 精神的依存: 低 |

| 嗜癖傾向 | 低 / none |

| 投与方法 | 経口、吸引、浣腸、直腸、座薬、静注 |

| 薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | 99% |

| 血漿タンパク結合 | 25–36% |

| 代謝 | プライマリ: CYP1A2 マイナー: CYP2E1,CYP3A4,CYP2C8,CYP2C9 |

| 代謝物質 |

パラキサンチン (84%) テオブロミン (12%) テオフィリン (4%) |

| 作用発現 | ~1 時間 |

| 半減期 | 成人: 3–7時間 新生児: 65–130時間 |

| 作用持続時間 | 3–4 時間 |

| 排泄 | 尿 (100%) |

| 識別 | |

|

CAS番号 |

58-08-2 |

| ATCコード | N06BC01 (WHO) |

| PubChem | CID: 2519 |

| IUPHAR/BPS | 407 |

| DrugBank |

DB00201 |

| ChemSpider |

2424 |

| UNII |

3G6A5W338E |

| KEGG |

D00528 |

| ChEBI |

CHEBI:27732 |

| ChEMBL |

CHEMBL113 |

| PDB ligand ID | CFF (PDBe, RCSB PDB) |

| 別名 |

Guaranine Methyltheobromine 1,3,7-Trimethylxanthine Theine |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C8H10N4O2 |

| 分子量 | 194.19 g/mol |

| |

| 物理的データ | |

| 密度 | 1.23 g/cm3 |

| 融点 | 235 - 238 °C (455 - 460 °F) (anhydrous) |

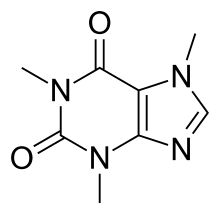

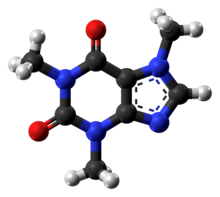

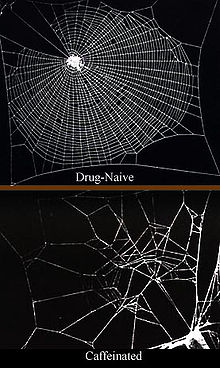

カフェイン(英語: caffeine)は、アルカロイドの1種であり、プリン環を持ったキサンチンと類似した構造を持った有機化合物の1つとしても知られる。ヒトなどに対して興奮作用を持ち、世界で最も広く使われている精神刺激薬である。カフェインは、アデノシン受容体に拮抗することによって覚醒作用、解熱鎮痛作用、強心作用、利尿作用を示す。

フリードリープ・フェルディナント・ルンゲによりコーヒーから単離された。主に、コーヒー飲料、緑茶、ウーロン茶、紅茶、ココア、コーラ、エナジードリンクや栄養ドリンクなどの飲料、チョコレートなどにカフェインが含まれる。一方で、妊娠期や過敏体質によりカフェインレス・コーヒーなどカフェインを減らした飲料や麦茶などカフェインを全く含有しない飲料の需要もある。

医薬品では総合感冒薬や鎮痛薬などに用いられる。その際の副作用として不眠、めまいなどが含まれる。またカフェインの減量あるいは中止による禁断症状として、頭痛、集中欠如、疲労感、気分の落ち込みなど吐き気や筋肉痛が、およそ2日後をピークとして生じる場合がある。頭痛は1日平均235 mgの摂取で、2日目には52%が経験する。

カフェインは肝臓で発現している代謝酵素の1つであるCYP1A2で代謝されるため、この阻害作用のある薬と併用すると、血中濃度が高まり作用が強く出る薬物相互作用を引き起こし得る。一方、ニコチンにはCYP1A2の誘導作用があるため、習慣的な喫煙によってカフェインの作用は減弱する。なお、カフェインは肝臓でCYP2E1でも代謝される事が知られている。

また、ヒトでは加齢によって身体の水分量低下と相対的な脂肪の増加が発生するため、様々な薬物の分布容積が変化する事が知られており、カフェインの場合は分布容積が減少する。さらに、加齢によってCYP1A2は減少する傾向が有ると考えられている。したがって、高齢者ではカフェインの血中濃度が上昇し易く、作用が増強し易い。

化学

カフェインは、その構造にプリン骨格を持っており、キサンチンの誘導体として知られる。カフェインはキサンチンの1番と3番と7番の窒素に、水素ではなくメチル基が結合した物質である。このため、1,3,7-トリメチルキサンチンとも呼ばれる場合が有る。なお、キサンチンにも中枢神経系の興奮作用が存在するものの、キサンチンが分子中に有する窒素にメチル基を結合させると、この中枢神経系の興奮作用が増強する事が知られている。カフェインも含めたメチルキサンチン類は、全てのサブタイプのホスホジエステラーゼを非選択的に阻害する。参考までに、メチルキサンチン類としてはテオフィリンやテオブロミンなどが有名である。カフェインは酸素が結合している側の環の2つの窒素の以外に、もう1つの窒素にもメチル基が結合しており、合計3つのメチル基が窒素に結合しているのに対して、テオフィリンは酸素が結合している側の環の2つの窒素だけにメチル基が結合しているのみである。テオブロミンはカフェインの窒素に結合している3つのメチル基の中で、酸素が結合している側の環の窒素に結合しているメチル基の1つが外れた構造をしている。これら3つのメチルキサンチン類の中枢神経系の興奮作用について比較すると、カフェインが最も強く、次がテオフィリンで、最も弱いのがテオブロミンである。

カフェインの結晶は、1水和物 (C8H10N4O2・H2O) もしくは無水物(無水カフェイン、C8H10N4O2)として得られ、常温常圧で白色の針状または六角柱状結晶であり、昇華性がある。なお、結晶化したカフェインに匂いは無く、味は苦い。純度が98.5パーセント以上の物は『無水カフェイン』として、日本薬局方の規格がある。

利用

ヒトに対するカフェインの主な作用は、中枢神経系を興奮させることによる覚醒作用および弱い強心作用、脂肪酸増加作用による呼吸量と熱発生作用による皮下脂肪燃焼効果、脳細動脈収縮作用、利尿作用などである。体重減少作用を確認した研究も存在するものの、カフェインの皮下脂肪の分解効果はインスリンによって打ち消される。

医薬品にも使われ、眠気、倦怠感に効果があるものの、副作用として不眠、めまいなどの症状が現れることもある。

動物にも類似の効果が期待されるため、競馬界においてカフェインは競走馬に投与してはならない禁止薬物の1つとして規定されている。

医薬品として

無水カフェインとして、一般消費者向けの総合感冒薬や鎮痛薬に配合されることが多い。この他に、臨床的に偏頭痛に用いられる場合があり、エルゴタミン製剤に無水カフェインが配合された製剤も見られる。また、カフェインの禁断症状として現れた頭痛に対して、一時的にカフェインを使用する場合もある。

総合感冒薬では、無水カフェインの作用である鎮痛補助目的が主で、配合されたジフェンヒドラミンやクロルフェニラミンなど、催眠性の強い抗ヒスタミン剤の副作用を緩和する目的ではない。しかし、逆に風邪を引いている時にぐっすり眠れるようにと、意図的にカフェインを配合していない感冒薬もあるように、消費者の心理的作用を利用した製剤もある。

安息香酸ナトリウムカフェインは、カフェインに安息香酸ナトリウムを加える方法で、水への溶解度を上昇させた製剤である。安息香酸ナトリウムカフェインは、安息香酸ナトリウムによる清涼飲料などの保存料としての作用の他に、カフェイン単体と同じく興奮作用を期待して使われる。

なお、カフェインの強心作用は非常に弱いため、強心薬としては使用されず、むしろ、左心不全に伴って発生した呼吸器の症状を改善するため、気管支の拡張作用を期待して、補助的にカフェインが使われる場合がある程度に過ぎない。

パフォーマンス向上

カフェインは中枢神経を覚醒させ、疲労や眠気を軽減する。通常の量であれば学習と記憶に影響し、一般的に反応時間、覚醒、集中、運動コントロールを向上させる。これらの効果を得るために必要な量は人によって異なり、体格と耐性に依存する。これら効果は経口摂取後約1時間で発生し、3時間から4時間後には半分程度に低下する。

また、これとは別に、カフェインは脂肪細胞において中性脂肪の分解を促進し、血中へ脂肪酸やグリセロールを遊離させ易くする作用も有する。運動時などには、こうして脂肪細胞から動員された脂肪酸などもエネルギーとして使用する。ただし、カフェインの脂肪細胞での中性脂肪の分解促進作用は、血中のインスリンの濃度が高いと阻害される。さらに、カフェインの脂肪細胞での中性脂肪の分解促進作用よりも、インスリンが中性脂肪の分解を抑制する作用の方が勝っている。したがって、インスリンの血中濃度を増加させる刺激に当たる、血糖値を上昇させる物を同時に摂取すると、カフェインの脂肪細胞からの脂肪酸の動員を止めてしまい、この効果を狙ったカフェインの作用は打ち消される。

外用薬

目のクマに対し血管形成を促し、ランダム化比較試験では浮腫と色素沈着を軽減している。セルライト用クリームには、アミノフィリン、テオフィリン、カフェインといったメチルキサンチン類が配合される場合が有り、メタアナリシスの結果、大腿部の太さを中程度に減少させたことが示された。

特定集団において

成人

健康な一般成人の場合、1日当たり400 mg以上を摂取しないようカナダ保健省は勧告している。

児童

健康な児童にとってカフェインの摂取効果は「おだやかで一般的に無害」とされている。カフェインが児童の成長を妨げるという根拠はない。12歳以下の児童では、体重1 kg当たり2.5 mg以上を摂取しないようカナダ保健省は勧告しており、これを子供の平均体重を加味して換算すると以下の値である。

| 4–6歳 | 45 mg(標準的なカフェイン含有350 mL飲料に含まれる量よりもわずかに上) |

|---|---|

| 7–9歳 | 62.5 mg |

| 10–12歳 | 85 mg(コーヒーではカップ半分ほど) |

青年

カナダ保健省はデータが不充分であるため青年のためのアドバイスを作成してはいないが、この年齢群については1日のカフェイン摂取量が体重1 kg当たり2.5 mgを超えないようにした方が良いと提案している。何故ならば、成人におけるカフェインの許容最大摂取量では、少年または成長中の青年に適切でない可能性が懸念されるためである。1日の摂取量が体重1 kg当たり2.5 mg以下であれば、大部分のカフェインを消費する青年らに影響を与えないであろうとの考えによる。これは安全側にとった提案であるため、年長者で体重が充分にある青年では、成人と同じ量のカフェインを摂取しても、副作用の影響はないと思われる。

妊娠と母乳育児

過剰にカフェインを摂取する妊婦からは、低体重児が出生したり、あるいは、流産の割合が増加するとの報告が存在する。このような背景もあり、英国食品基準庁は妊婦のカフェイン摂取量については、安全側にとって、1日200 mg未満に制限すべきであると勧告しており、これはインスタントコーヒーではカップ2杯、ドリップコーヒーではカップ1.5~2杯に相当する。アメリカ産婦人科委員会(ACOG)は、妊娠中の女性のカフェインの摂取は1日当たり200 mgまでは安全であると2010年に示している。授乳中の女性、妊娠している女性、または妊娠する可能性がある女性については、カフェイン摂取は1日当たり300 mg以下にするようカナダ保健省は勧告しており、これはコーヒーカップ(237 mL)2杯分に相当する。

健康

The Journal of Nutritionに掲載された2014年の研究では、カフェインの摂取量が多い参加者は、精神機能のテストでより良いスコアを獲得した。他の研究によると、カフェインは新しい記憶を固めるのにも役立つ。ジョンズホプキンス大学の研究者は、参加者に一連の画像を研究してから、プラセボまたは200ミリグラムのカフェイン錠を服用するように依頼した。カフェイングループのより多くのメンバーは、翌日、画像を正しく識別することができた。つまり、朝の一杯のコーヒーやお茶に含まれるカフェインは、短期間の集中力を高めるだけではなく、記憶力を改善することにも役に立つ。

悪影響や過剰摂取

身体的影響

カフェインは覚醒剤の一種(アンフェタミンやメタンフェタミン)と同じく、脳刺激による覚醒作用があり、精神科・心療内科の専門用語では、カフェインはアンフェタミンなどと同じく「精神刺激薬」と呼ばれる。4人に1人の日本人が体質的に少量のカフェインで気分が悪くなる傾向がある。体調悪化を予め理解した上でカフェインを摂取し、カフェインで脳を強制的に覚醒させ、無理をして仕事や勉強に向かう者が多く、カフェイン摂取により更なる活動を可能にするが、そういった無理を続けていると負担が掛かり、早晩心身に悪影響があるという。

カフェインは一時的に頭痛を止める働きがある一方で、常用すると、かえって頭痛が起こり易くなる。これは、カフェインの脳血管収縮作用により、頭痛が軽減されるためである。このような状態で、カフェインが体内で不活化され、体内から排泄されて、この血管収縮作用が消えると、反動による血管拡張により頭痛が生ずる場合がある。また、カフェインの常用の結果、カフェインが体内に存在する状態が「平常」で、カフェインが体内に無い状態が「非日常」という、逆転現象に至る。この結果、カフェインの脳血管収縮作用が続く状態が「平常」で、カフェインの作用が無い「非日常」の際に頭痛が発生し得る。

また、カフェインの常用によって、血圧が4〜13 mmHgほど上昇する可能性も報告されている。高用量のカフェインは一時的に心拍数と血圧を上昇させる可能性があり、心臓病のある人にとっては危険をもたらす可能性がある。心臓発作を起こしたことがない、または高血圧症がない人でも、1日あたり400 mgを超えないようにする必要がある。これは、約4杯のコーヒーまたは最大10杯の紅茶に含まれる量である。この量は安全であると考えられ、血圧や心臓発作、脳卒中のリスクに対する長期的な影響はない。

非喫煙者でコーヒー、カフェイン摂取量が高いほど膀胱癌のリスクが高くなるとの報告あり。なお、IARCでは、「カフェイン」及び「コーヒー(飲用)」は「グループ3:発がん性を分類できない」に分類されている。

カフェインの過剰摂取の結果、酷い場合には死亡する。

中毒

カフェインは食品からの過剰摂取以外に、医薬品に含有されている場合もあるため、服薬と飲食が合わさった結果として過剰摂取になることもあり、注意を要する。カフェインの半数致死量 (LD50) は約200 mg/kgで、一般的な成人の場合、10 gから12 g以上が危険と言われる。カフェインの過剰摂取の結果、カフェイン中毒を引き起こし、稀ではあるものの死亡例も報告されている。

また、薬物誘発性不眠症の原因として最も多いのはカフェインである。診断名としては「カフェイン誘発性睡眠障害、不眠症型、中毒中の発症」のように記入する。

日本では医薬品医療機器等法で1回(1錠・1包等)あたりに500 mg以上のカフェインを含む製剤を劇薬に指定している。

依存と耐性

カフェインを繰り返し摂取すると、軽い精神的依存が発生する(カフェイン依存症)。またカフェインの作用(特に自律神経への働き)は、使用していくごとに効果が減少し、これは薬物耐性とされる。幾つかの作用(全てではない)への耐性はすぐに形成され、特にコーヒーや栄養ドリンクの常用者には顕著である。一部のコーヒー飲用者では、カフェインの覚醒効果には耐性が出来ているものの、それ以外のヒトには形成されていない。

離脱症状

カフェインの離脱症状(禁断症状)には、頭痛、短気、集中欠如、疲労感、過眠、胃・上半身・関節の痛みなどがある。カフェインの離脱症状は、カフェインに依存の状態にある者がカフェインの摂取を中断してから12時間から24時間後に発生し、ピークはおよそ48時間後で、通常は2日から9日間で収まるとされる。カフェインの離脱症状としてありふれた症状に頭痛が挙げられる。カフェイン禁断性頭痛は、カフェインを1日平均235 mg摂取していたヒトの場合、中断後の2日目で52%が経験する。長期間のカフェインの摂取者では、離脱症状として抑うつ、不安、胃腸不快感、筋肉痛、カフェイン摂取の欲求などが報告されている。経験者の知識・助言・支援などは離脱症状からの離脱の助けになるであろう。

市販の鎮痛薬に含まれるカフェインや他の成分への依存や離脱症状が、薬物乱用頭痛の発症に寄与する。

カフェイン離脱は、DSM-5における診断名である。過去の版ではカフェイン中毒があったものの、離脱は存在しなかった。

睡眠妨害

言うまでもなく、カフェインは就寝前6時間以内に摂取すると睡眠を妨げるので避けること。体内でのカフェインの半減期は6~9時間である。

薬理

カフェインはヒトにおいて経口摂取を始めとして、様々な経路から吸収され得る物質である。カフェインが吸収されて血中に入ると、血液脳関門を通過することができる。こうして脳内に移行したカフェインが脳内でアデノシンA2a受容体を遮断することにより、脳内にATPの代謝物であるアデノシンが蓄積しても睡眠の誘発が起こり難くなり、結果として覚醒状態を維持しやすくなる。アデノシン受容体は、ドーパミン神経系のシナプスの後ニューロンに発現しており、ドーパミン受容体と共役の関係にあることから、アデノシン受容体にアデノシンが結合すると、ドーパミン受容体が不活性化され、シナプスでのドーパミンによる刺激伝達が抑制されるわけだが、この時にアデノシン受容体のアンタゴニストであるカフェインを服用すると、ドーパミンによる通常の刺激伝達が行われるようになる。つまり、脳内でカフェインそのものがヒトを覚醒させるわけではなく、脳内でアデノシンがヒトを眠らせようとする作用をカフェインが邪魔しているのである。なお、シナプス間隙近傍のアデノシンは、覚醒時に次第に増加してゆき、睡眠時に減少する性質を持っている。

また、通常の状態ではドーパミン刺激によって覚醒効果が得られるのだが、実際の覚醒はドーパミン神経系の下流にあるヒスタミン神経系の放出するヒスタミンによって維持されているため、抗ヒスタミン薬による眠気には拮抗作用を持たない。

加えて、カフェインは延髄の呼吸中枢を刺激する作用も有し、チェーンストークス呼吸やモルヒネ中毒などによる呼吸抑制などの際に、この呼吸中枢刺激作用は著明に現れる。

この他に、カフェインを始めとするメチルキサンチン誘導体に共通の活性として、ホスホジエステラーゼの非選択的な阻害作用があり、細胞内cAMP濃度の上昇を引き起こす。これにより、心筋収縮力の増大、気管支平滑筋の弛緩、脳細動脈の収縮のような交感神経興奮様作用を示す。これらの作用の結果、腎血管拡張により糸球体濾過量 (GFR) が増大し、さらに尿細管での水分の再吸収の抑制により利尿作用を現わす。また膀胱括約筋に取り付いてその作用を抑制しているアデノシンの働きをカフェインが妨害するために頻尿になるという説もある。さらに、cAMPの濃度の増大は胃酸を産生する細胞では、プロトンポンプを活性化し、胃酸分泌を亢進する。また、骨格筋においては筋小胞体からのカルシウムイオンの遊離を促す作用も有し、この結果として、わずかではあるが骨格筋収縮力を増大させる作用もあり、2004年まではドーピングに対する禁止薬物リストにも含まれていた。

薬物動態

ヒトがカフェインを経口摂取した場合、最大血中濃度に達するのは、30〜45分後である。ヒトの成体において、体内でのカフェインの半減期は通常、約4.9時間程度とされている。ヒトの体内でカフェインは代謝されて、主に尿酸に変換された状態で、尿中へと排泄される。

ただし、ヒトの場合、カフェインの代謝に関わる肝臓に発現している薬物代謝酵素の1種であるシトクロムP450のCYP1A2は、妊娠すると、その量が減ることが知られており、カフェインの代謝は遅くなる。また、CYP1A2は、ヒトでは1歳になる前までに成体と同じレベルの量に達するものの、それ以前は少なく、特に出生前(胎児)のカフェインの排除能力は成体と比べて著しく低い。その反面、1歳過ぎから思春期の頃までは、カフェインの排除能力が成体よりも高くなることが知られている。なお、カフェインの排除能力の低いヒトの胎児では、CYP1A2による酸化とは全く別に、メチル化するという代謝経路も利用されることが知られている。

薬物相互作用

カフェインは一部の薬と相性が悪く、CYP1A2を阻害する薬剤(シメチジン、フルボキサミン、オランザピンなど)との併用では中枢神経作用が強く出現することがある。

モノアミン酸化酵素阻害薬 (MAOI) との併用では頻脈・血圧上昇が見られやすい。これは、カフェインがCYP1A2を阻害すると同時に、カフェインの代謝はCYP1A2およびモノアミン酸化酵素により行われることに起因する。コーヒーや紅茶と一緒に薬を飲んでいけないと言われている理由は主にここにある。一方、ニコチンはCYP1A2を誘導するため、カフェインの代謝が促進される。そのため、喫煙者はコーヒー等で眠け覚まし目的にカフェインを摂取しても、非喫煙者よりその効果は低い。また、カフェインは最終的に尿酸へと代謝され体内から排泄されるため、代謝が促進されると、それだけ尿酸の生産量も促進される。また、カフェインには利尿作用もあるため、体内水分量が不足し、尿酸が析出しやすくなる。尿酸は痛風の原因物質である。したがって、喫煙者でコーヒー等を日常的に摂取している人は痛風を発症する危険性が通常より高くなる。痛風は男性に多い疾患ながら、女性にも起こり得る疾患であり、特に女性の痛風発症は喫煙およびコーヒーの日常的な過剰摂取が原因ともされている。

エタノールとの併用

DSST試験においては、エタノールはパフォーマンス低下を及ぼす一方で、カフェインは有意な改善を示す。エタノールとカフェインを同時に摂取すると、カフェインによる影響は変化するが、エタノールによる影響はそのままである。例えば、酒類にカフェインを加えたとしても、エタノールの作用は変化しない。しかしエタノールが追加された場合、カフェインに起因する不快感、注意力低下は減少する。エタノール単独の場合は、行動制御の抑制と活性化の両方の側面が低下した。カフェインは、行動抑制の活性化を低下させるが、行動制御抑制には効果が無い。

タバコ

喫煙は、カフェインを含む様々な薬剤の代謝に関与するCYP1A2を誘導し薬の効能を弱める作用がある。喫煙はカフェインの作用を56%弱める。

バースコントロール

経口避妊薬の半減期は、カフェインにより延長されるため、カフェインを摂取する際は注意が必要である。

医薬品の作用増強

カフェインは幾つかの医薬品の効果を増強させる。例えば、シメトリドとカフェインの合剤が有名である。また、処方箋無しでも使用できる頭痛薬などにも、例えば、アセトアミノフェンなどに配合する場合がある。

また、脳内のアデノシン受容体は、ドーパミン神経系のシナプスの後ニューロンに発現しており、ドーパミン受容体と共役の関係にあることから、アデノシン受容体にアデノシンが結合すると、ドーパミン受容体が不活性化され、シナプスでのドーパミンによる刺激伝達が抑制されるわけだが、この時にアデノシン受容体のアンタゴニストであるカフェインを服用すると、ドーパミンによる通常の刺激伝達が行われるようになる。なお、シナプス間隙近傍のアデノシンは、覚醒時に次第に増加してゆき、睡眠時に減少する性質を持っている。そのため、メタンフェタミンやメチルフェニデートを使用して、何日も睡眠していないと、これら薬物によりシナプス間隙のドーパミン濃度が高値に保たれていても、後ニューロンが刺激を受容できない状態になり、覚醒効果の低下が生じてくる。こうした状況では、カフェインの服用によって劇的な覚醒効果が得られる。

カフェイン含有量

カフェインは初めて単離されたコーヒーの原料のコーヒーノキ以外にも、チャノキやマテやカカオやガラナなどにも含まれている。したがって、これらから作られた飲食物、例えば、各種コーヒー飲料、緑茶、ウーロン茶、紅茶、マテ茶、ココアなどの飲料や、チョコレートなどの加工食品にもカフェインは含まれる。さらに、コーラや栄養ドリンクなどの飲料や、一部のチューインガムのように、人工的にカフェインを添加した食品も散見される。

また、一部の頭痛薬のように、カフェインは医薬品としての利用もなされている。なお、茶に含まれるカフェインはタンニンと結びつくためにその効果が抑制されることから、コーヒーのような興奮作用は弱く緩やかに作用する。

| 品名 | 数量 | 数量あたりカフェイン含有量(mg) | 1リットルあたりカフェイン含有量(mg) |

|---|---|---|---|

| エキセドリンタブレット | 1つ | 7001650000000000000♠65 | N/A |

| ミルクチョコレートバー(カカオ45%) | 1本(43 g) | 7001310000000000000♠31 | N/A |

| ミルクチョコレートバー(カカオ11%) | 1本(43 g) | 7001100000000000000♠10 | N/A |

| パーコレートコーヒー | 207 mL | 7001800000000000000♠80–135 | 7002386000000000000♠386–652 |

| ドリップコーヒー | 207 mL | 7002115000000000000♠115–175 | 7002555000000000000♠555–845 |

| デカフェコーヒー | 207 mL | 7000500000000000000♠5–15 | 7001240000000000000♠24–72 |

| エスプレッソコーヒー | 44–60 mL | 7002100000000000000♠100 | 7003169100000000000♠1,691–2,254 |

| コーヒー(インスタント) | 235 mL | 62 | |

| コーヒー (豆から抽出したもの) |

235 mL | 95 | |

| コーヒー味アイスクリーム (ハーゲンダッツ) |

1/2カップ | 30 | |

| 茶(黒茶や緑茶など、3分煎じ) | 177 mL | 7001220000000000000♠22–74 | 7002124000000000000♠124–416 |

| Guayakí マテ茶 (loose leaf) | 6 g | 7001850000000000000♠85 | 7002358000000000000♠約358 |

| 緑茶 | 235 mL | 30~50 | |

| 紅茶 | 235 mL | 47 | |

| コカ・コーラ | 350 mL | 35 | |

| コカ・コーラ Classic | 355 mL | 7001340000000000000♠34 | 7001960000000000000♠96 |

| マウンテンデュー | 355 mL | 7001540000000000000♠54 | 7002154000000000000♠154 |

| ペプシ Max | 355 mL | 7001690000000000000♠69 | 7002194000000000000♠194 |

|

ペプシコーラ カフェイン強化版 |

200 mL | 38 | |

| ジョルト・コーラ | 695 mL | 7002280000000000000♠280 | 7002403000000000000♠403 |

| レッドブル | 250 mL | 7001800000000000000♠80 | 7002320000000000000♠320 |

| モンスターエナジー | 355 mL | 142 | |

| モンスターエナジーM3 | 150 mL | 140 |

食品添加物

天然のカフェインは、既存添加物名簿に収載されており、日本では食品添加物として使用が認められている。ここで言う「天然のカフェイン」とは、コーヒーの種子又はチャの葉から得られたカフェインのことである。尿素から人工的に合成したカフェインなど、合成品のカフェインは使用できないと定められている。

代替品

カフェインの副作用を考慮して、嗜好品の中には、カフェインの含有量を通常の物より抑えた代替品が存在する。これらはカフェインレスとして知られ、コーヒー、コーラ、茶類などのうち、カフェインの含有量の少ないもしくは含まない物としては、ノンカフェインコーヒー(デカフェ)、ノンカフェイン紅茶、ノンカフェインコーラ、また杜仲茶や麦茶、黒豆茶、そば茶、甜茶、ゴーヤ茶、昆布茶、柚子茶、ハーブティー、ルイボスティー、たんぽぽコーヒーなどがある。

デカフェ

東洋人とは異なり、西欧人にはエタノールやアセトアルデヒドの代謝活性の高い者が多く、酒を飲んでも表情に出ず酔い潰れにくいということがあるが、反面、カフェインへの耐性が無い、または低い人が多く、このような人はしばしばコーヒー酔いを起こす。

デカフェ(カフェイン除去済みのコーヒー)の需要も存在し、21世紀初頭において、そのような製品も流通している。デカフェの方法としては、例えば超臨界流体を利用して、カフェインを抽出するといった手法が存在する。

2005年にアメリカ合衆国で発売されたフォー・ロコは、カフェイン入りの甘い酒であり、ガラナなど興奮成分も含有し、若年層に人気があったが、その若者でも飲みやすい味や12%以上のアルコール度数などから、多数の急性アルコール中毒患者を出したことで、政府当局も問題視する声明を発表し、後にノンカフェインなど対策品も発売された。

歴史

1819年(一説には1820年)にドイツのフリードリープ・フェルディナント・ルンゲによってコーヒーから世界で初めて単離された。分析化学者であったルンゲに、コーヒーの薬理活性成分の分離を勧めたのはゲーテであったと伝えられている。

この化合物はコーヒー(coffee)に含まれていることから、カフェイン(ドイツ語: Coffein)と命名された。

1827年にM. ウードリーは茶に含まれる化合物をテイン(Théine)と命名したが、ヨハンネス・ムルデル及びカール・ジョブストによってテインはカフェインと同一であると確認された。

脚注

注釈

参考文献

関連項目

外部リンク

- カフェイン - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)

- カフェインの過剰摂取について - 農林水産省

- 食品に含まれるカフェインの過剰摂取について - 消費者庁

- カフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~ - 厚生労働省

- 食品中のカフェイン - 食品安全委員会

- カフェイン - 脳科学辞典

- 大学病院医療情報ネットワーク

- Washington大学(英語)

- Johns Hopkins大学(英語)

- National Library of medicine(英語)