二酸化炭素回収・貯留

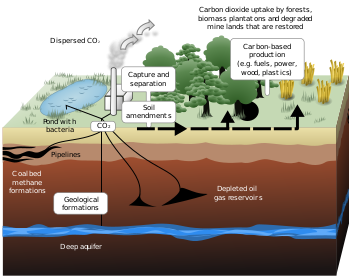

二酸化炭素回収・貯留(にさんかたんそかいしゅう・ちょりゅう、英: carbon capture and storageまたはcarbon capture and sequestrationまたはcarbon control and sequestration、CCS)とは、通常、セメント工場やバイオマス発電所などの大規模な汚染点源からの廃棄物である二酸化炭素(CO2)を回収し、貯留場所に輸送し、大気の影響のない場所、通常は地下の地層に堆積させるプロセスである。目的は、重工業により大気中に大量のCO2が放出されるのを防ぐことである。源業や暖房からの二酸化炭素排出の地球温暖化や海洋酸性化への影響を緩和するための潜在的な手段である。CO2は数十年前から石油の回収強化など様々な目的で地層に注入されてきたが、CO2の長期貯留は比較的新しい概念である。直接空気回収は、点源ではなく、周囲の空気からCO2をスクラブするCCSの一種である。

二酸化炭素は、吸収、吸着、ケミカルループ、膜ガス分離、ガスハイドレート技術などの様々な技術を使用して、空気中から直接、または産業用ソース(発電所の煙道ガスなど)から回収することができる。アミンは、代表的なカーボン・スクラブ技術では溶剤として使用されている。最新の従来型発電所にCCSを適用した場合、CCSなしの場合と比較して、大気中へのCO2排出量を約80 - 90 %削減することができる。CO2を回収・圧縮する発電所に使用する場合、その他のシステムコストは、化石燃料発電所の場合、生産されるエネルギーのワット時当たりのコストを21 - 91 %増加させると推定されており、既存の発電所にこの技術を適用すると、特に隔離場所から離れた場所にある場合にはさらにコストが高くなるとみられている。2019年現在、世界では17のCCSプロジェクトが稼働しており、年間31.5百万トンのCO2を回収しており、そのうち3.7百万トンは地質学的に貯蔵されている。そのほとんどは発電所ではなく産業由来である。

バイオマスと組み合わせれば、CCSは正味のマイナス排出量になる可能性がある。英国のドラックス発電所では、2019年にバイオエネルギーCCS(BECCS)を用いた試験が開始された。成功すれば、大気中から1日1トンのCO2を除去することができる。

CO2の貯蔵は、深い地層において鉱物炭酸塩の形で行われることが想定されている。発熱性CSS(PyCCS)も研究されている。海洋深層貯留は、海洋を酸性化させる可能性があるため、利用されていない。地質層は現在、最も有望な貯留場所と考えられている。米国国立エネルギー技術研究所(NETL)は、北米には現在の生産率で900年分以上の二酸化炭素を貯蔵するのに十分な容量があると報告している。一般的な問題は、海底または地下貯留の安全性に関する長期的な予測が非常に困難で不確実であり、一部の二酸化炭素が大気中に漏れ出す危険性が残っていることである。

回収

回収方法として代表的なものの1つが、火力発電所や工場などで燃料の燃焼によって排出される二酸化炭素を回収するもの、つまり排出源から効率よく回収を行いそれを貯蔵する方法である。二酸化炭素の回収・貯蔵、二酸化炭素の回収・貯留、二酸化炭素の分離・回収、二酸化炭素隔離、炭素隔離など、さまざまな呼び方がある。

回収方法としては他にも、大気中に含まれる二酸化炭素を集めて貯留する方法、木材など将来二酸化炭素を放出するもととなる物質を集めて貯留する方法なども考えられる。大気中からの回収に関しては、化学的に行わなくても植林等により行える(植林による吸収源活動は、二酸化炭素貯留・CCSとは別の活動であり、分けて考える。ただ、バイオマス技術やその二次利用技術に関しては関連性の深いものがあるため、一体的に考える場合もある)。大気中からの化学的な回収は技術的に容易ではない上、回収効率や大気中二酸化炭素濃度の削減効果が高くないので、現在のところほとんど行われていない。

回収対象

- 大規模排出源での回収

- 工場、発電所、ガス田・油田・鉱山など、二酸化炭素を大量に排出する場所で回収を行う。回収の効率は良い。

- 分散型排出源での回収

- 自動車、航空機、船舶、発電機、家庭など、少量ながら発生源が多数あるものから回収を行う。回収の効率は悪い。

回収技術

吸収法

- 化学吸収法

- 二酸化炭素を反応吸収するアミンなどのアルカリ性の溶液を用いて、二酸化炭素を分離・回収する手法。吸収した溶液を加熱してCO2を分離する「再生工程」で消費する熱コストが問題となっている。化学工場プラントなどで実用化しているものもある。

- 固体化学吸収法

- 二酸化炭素のみを吸収するような固体に、二酸化炭素を吸収させて分離・回収する手法。固体にはリチウムシリケートや酸化亜鉛などを用いる。

- 物理吸収法

- 高圧でメタノール、ポリエチレングリコール等の溶解度を上げた液体に二酸化炭素を物理的に吸収させ、分離・回収する手法。大規模化が比較的容易。化学吸収法に比べて必要な熱量が小さく、排気ガス中に含まれる硫黄酸化物の影響による吸収液の劣化程度も小さい。吸収能力が溶解度に依存する。冷メタノール吸収液などが実用化されている。

物理吸着法

ゼオライト、活性炭、アルミナなどの吸着剤に、二酸化炭素を選択吸着させ、分離・回収する手法。さらに、圧力を変化させて二酸化炭素を選択的に分離・回収を行う方法をPSA法といい、温度を変化させて行う方法をTSA法という。その双方を組合わせた方式をPTSA法という。日本国内では、電力会社に実施例がある。

膜分離法

セルロースアセテートなどの多孔質の高分子膜にガスを透過させ、透過速度の違いを利用して、二酸化炭素を選択的に分離・回収する手法。プロセスが簡単で運転が容易であるため、将来的には期待できる技術である。二酸化炭素の回収率の低さ、膜材料の耐久性、分離膜が高価なことなどに課題がある。

深冷分離法

ガスを圧縮液化し、蒸留により他の不純物を除去し、二酸化炭素を選択的に分離・回収する手法。液化二酸化炭素としての回収は実用化され実績がある。

酸素燃焼法

二酸化炭素が発生するボイラーや燃焼炉において、支燃ガスに空気ではなく酸素を利用する酸素燃焼が二酸化炭素回収でも利用される。窒素が含まれないため、燃焼後の排ガス中の二酸化炭素成分が大きく、そのまま回収することができるからである。排ガス中の窒素酸化物も抑えられ、硫黄酸化物などの耐久性への影響も考慮する必要がなく、既存の燃焼炉などの改造が容易で、なおかつ燃焼炉の燃焼効率を向上させるなどの特長がある。ただし、ASU(空気分離装置)にエネルギーが必要とし、ASUのコストがかかり、分離回収する二酸化炭素の純度を確保することに課題がある。

水蒸気改質・水性ガスシフト反応

炭化水素燃料をそのまま利用するのではなく、水蒸気改質を利用して一酸化炭素と水素へ、さらに水性ガスシフト反応で一酸化炭素を二酸化炭素と水素に変換、二酸化炭素と水素の混合ガスを得る。

水素はパラジウムなどを利用した分離膜で精製可能であり、精製後には二酸化炭素ガスが残る。

燃料電池の使用

燃料電池は空気極と燃料極が物理的に隔絶されているため、燃料が反応してできる二酸化炭素と空気が混じり合うことがなく、これといった分離手段を用いずとも高純度の二酸化炭素ガスが得られる。

貯留

貯留方法としては、大気中へ染み出るリスクが小さい地下の帯水層、または枯渇した油田・ガス田への封入、地中の油田などに封入することで採掘効率を上げる方法や、河川や海洋への溶解、深海底で水ハイドレートとして沈着させる方法などがある。油田への封入が実用化されているほかは、多くがまだ研究段階にある。

以上のような方法で二酸化炭素を貯留する最大の目的は、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの1つである二酸化炭素の大気中濃度を下げることである。日本の二酸化炭素排出量は2017年度で11.9億トンのところ、日本近海での潜在的な貯留可能量は約1,460 - 2,360億トンと見込まれている。国際エネルギー機関の報告書によると、2060年までの累積での二酸化炭素削減量の14 %(19億トン/年)をCCSが担うことが期待されている。

しかし、貯留に際して、どれだけ貯留が可能かは不明で、二酸化炭素が十分に封じ込められるのかどうかといった問題、海中への封じ込めの際に急激な上昇流が発生し作業船が転覆するなどの危険性もある。また、二酸化炭素を数十億トン貯留可能な適地は日本近海に数か所と評価されており、大規模な排出源から距離があるため、輸送手段にも課題がある。

貯留手法

地中隔離法

- 炭層固定

- 石炭に吸着しているメタンをコールベットメタンと呼ぶ。石炭にメタンより二酸化炭素が吸着されやすく、メタンと二酸化炭素が置換される。この性質を利用して、地中の石炭層に二酸化炭素を封入し、メタンを回収する方法。

- 帯水層貯留(Deep Saline Aquifer, DSA)

- 地中の帯水層に高圧の二酸化炭素を封入し、地下水に溶解させるなどして固定・貯留する手法。帯水層中の二酸化炭素は超臨界流体である。長岡で実証実験が行われた。

- 油層・ガス層貯留

- 地中の油層やガス層に二酸化炭素を封入する手法。採取が行われている油層やガス層に封入することで層内の圧力を高めて産出量の増加に利用する「石油増進回収法」(enhanced oil recovery, EOR) と、採取がされていない油層やガス層に封入した後密閉する手法がある。

- 鉱物固定

- 二酸化炭素を封入した地層内で反応させ、鉱物化させて固定する手法。蛇紋岩層への固定、高温の岩石への固定などがある。技術的には研究段階にある。

- CO2ハイドレート貯留(海底下、永久凍土下)

- 海底下の孔隙率の高い砂層で、二酸化炭素をハイドレート化(固体)させて貯留する手法。ハイドレート化が可能な代表的な温度・圧力は,10 ℃以下,4.5 MPa以上で、日本周辺海域において貯留できる可能性がある海域が温度・圧力に基づいて検討されている。

- ゲスト分子置換法

- ハイドレート格子にメタン分子より二酸化炭素分子の方がトラップされやすい性質を用いて、メタンと置換する方法。米国やドイツで検討されている。米のConocophillips,JOGMECが,2012年にアラスカでField trialを共同で行うと報道されている。また、CO2ハイドレートの生成熱で積極的に地層を加温し、地層の孔隙が閉塞しないようにCO2注入する方法が検討されている。

- メタンへの変換

- 二酸化炭素を、封入した地層内で、メタン菌を利用してメタンにして貯留する手法。技術的には研究段階にある。

海洋隔離法

- 溶解・希釈

- 大規模排出源で回収された二酸化炭素を海洋に注入する手法。パイプラインを通して海洋の表層・中層に注入し溶解させる手法と、タンカーなどで輸送して海洋の中層・深層に注入し希釈させる手法とがある。前者では気体または液体、後者では液体として注入する。技術的には研究段階にあるが、パイプライン式はコストが安くなると予想されており、実現性は高いとされている。

- 海底貯留

- 大規模排出源で回収された二酸化炭素をタンカーなどで輸送して、深海底に液体として注入し貯留する手法。技術的には研究段階にある。

分解法

- プラズマ分解法

- 二酸化炭素にプラズマを照射し、炭素と一酸化炭素に分離する手法。温室効果ガス削減のためには電源を再生可能エネルギーとする必要がある。

- 金属と反応させる方法

- 精製した金属に二酸化炭素を触れさせた後、水素と反応させて炭素として分離する手法。金属にはマグネタイトやマグネシウムを用いる。温室効果ガス削減のためには、水素の精製に際して再生可能エネルギーを用いたり、再生可能な資源を用いることが必要。

- メタンを利用する方法

- 酸化金属に二酸化炭素とメタンを触れさせ、化学反応により炭素と水にして分離する手法。エネルギー効率が悪い。

- 化石燃料の分離

- 化石燃料を炭素と水素に分離し、炭素は地中に封入、水素をエネルギーとして利用する手法。エネルギー効率が悪い。

化学製品への利用

- 炭酸塩固定

二酸化炭素を炭酸塩として固定する手法。アルカリ土類金属であるカルシウム塩やマグネシウム塩を利用するものと、珪酸塩やアルミン酸塩の風化を促進させてこれを利用するものがある。

- 化学合成への利用

- 二酸化炭素を、他の物質の合成に利用して工業的に炭素固定する手法。二酸化炭素と水素を触媒反応させてメタノールやDMEなどを合成するものや、二酸化炭素とモノマーを共重合させるなどしてポリカーボネートなどの高分子を合成するものなどがある。

- 所要のエネルギーを再生可能エネルギーとすること、また生成物を燃料として使わないことが必要である。

- しかし一方で原子力による熱化学水素製造(IS法)の進歩と天然ガス価格上昇により、CO2を排出せずに在来法並のコストで水から水素/酸素が供給できる目処が立ちつつあるが、水素は貯蔵運搬が困難なのでCO2を添加して反応熱も原子炉から供給してメタノール合成する研究が行われており、その場合は炭素固定に有効である。

- 二酸化炭素を超臨界状態とし、その性質を利用して炭酸ジメチル、ウレタン、ポリカーボネートなどの合成を行うものもあるが、これはエネルギー効率の面から有効とされている。

- 還元

- 二酸化炭素を還元する手法。電気化学的に行うものと、光触媒や錯体を利用した光学的還元とがある。電気化学的なものはエネルギー効率が悪いが、光学的なものは有効とされている。

- バイオリアクターを利用する手法

- バイオリアクターとなる生物を利用し、二酸化炭素を用いて有用な物質を生産させる手法。光合成を用いるものは有効とされるが、光合成を用いないものはまだ議論の途上にある。

政治論争

CCSは、「大規模なCCSの導入はリスクとコストが高く、より良い選択肢は再生可能エネルギーである」とする批判派からの政治的な反発を受けている。環境保護団体の中には、非常に長い貯蔵時間の間に漏洩の危険性があるとする意見もあり、CCS技術を原子力発電所の危険な放射性廃棄物の貯蔵と比較している。

CCSを利用すれば、石炭発電所のスタックから排出されるCO2を85 - 90 %以上削減できる可能性があるが、石炭の採掘や輸送に伴うCO2排出量には効果がない。CCSシステムは、CCSなしのシステムよりも25 %多くのエネルギーを必要とし、25 %多くの石炭燃焼を必要とするため、実際には「そのような排出量と純供給電力の単位あたりの大気汚染物質を増加させ、石炭の採掘、輸送、処理による生態学的、土地利用、大気汚染、水質汚染のすべての影響を増加させる」ことになる。

さらに、CCS化石燃料発電所と再生可能電力の正味のエネルギー効率を比較したところ、2019年の調査ではCCS発電所の方が効率が悪いことが判明した。両生産方式の電気エネルギーの投資収益率(EROEI)は、運用コストとインフラストラクチャーのエネルギーコストを考慮して推定された。再生可能な電力生産には、十分なエネルギー貯蔵が可能な太陽光発電と風力発電が含まれている。このように、気候危機の緩和においては、化石燃料による CCSよりも、拡張性のある再生可能な電力と蓄電の急速な拡大が望ましいと考えられる。

一方、グリーンピースは、CCSは石炭発電所のコストを倍増させる可能性があると主張している。また、CCS反対派は、CCSに費やされた資金は、気候変動に対する他の解決策から投資を逸脱させると主張している。一方で、BECCSはIPCCのシナリオの中で、1.5 ℃などの緩和目標を達成するために使用されている。

脚注

- CO2固定化・有効利用分野の技術マップ 技術戦略マップ2006 経済産業省

- CO2固定化・有効利用分野 技術戦略マップ2009 NEDO