唾液検査

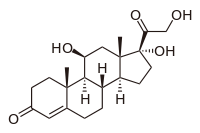

唾液検査(だえきけんさ)または唾液学(だえきがく)は、内分泌や免疫、炎症、感染などの状態を示すマーカーを特定するため、研究室において唾液の分析を行う検査手法である。唾液は、コルチゾールなどのステロイドホルモンや、遺伝物質であるRNA、酵素や抗体などのタンパク質、また、一酸化窒素の状態(「心血管疾患」の「一酸化窒素:心筋保護の唾液中バイオマーカー」項も参照)を示すバイオマーカーである唾液中亜硝酸塩や、天然代謝物など、様々な物質の分析に有用な体液である。 唾液検査はクッシング病や無排卵、HIV、癌、寄生虫、性腺機能低下症、アレルギーを含む多くの病気や病状の検査・診断に利用される。また、アメリカ合衆国政府により行われる宇宙飛行士の概日リズムの変化の測定や、軍のサバイバル訓練中の兵士に対するホルモン動態の検査にも唾液検査が使用されている。

唾液検査の擁護者は、血液検査や他の診断検査に比べた際の主な優位点として、採取の容易さや安全性、非侵襲性、低コスト、正確性、採血が不要であることを挙げている。また、容易に多量のサンプルを採取可能なことから、長時間(数時間、数日、数週間)に渡る時間生物学的な調査を行うのに特に適している。採取方法としては、流涎による全唾液の採集が優れている。その利点として、多量の採取が可能であるため複数のバイオマーカーの検査に使用できること、また研究者が余剰分を凍結保存することで後の調査で使用することが可能であることなどが挙げられる。また、不要な収集装置や唾液流誘導の排除により、汚染の可能性も軽減される。

臨床用途での唾液検査は、遅くとも1836年には気管支炎患者に対して行われていた。 唾液の酸性度検査は1808年に 、また水銀を使用した唾液分泌検査は1685年には行われていた。

近年の研究では、唾液中のステロイドホルモンや抗体の検出に焦点が当てられている。また最新の応用として、新しいタンパク質や遺伝物質、栄養状態を示すマーカーを検出するための、より洗練された技術開発が目立っている。ウォンによると、現在科学者は唾液を「価値ある体液として見ている。…現状利用可能な他の診断手法に比べ、より多くのデータを引き出す可能性がある」とされる。

技術

唾液検査には主に、エライサ(enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA))、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase chain reaction(PCR))、高分解能質量分析(high-resolution mass spectrometry(HRMS))、また光ファイバーを使用した検出器などの新技術が使用される。これらの方法では、コルチゾールやC反応性蛋白(C-reactive protein(CRP))、分泌型免疫グロブリンAなどの特定の分子の検出が可能になる。このタイプの検査は通常、滅菌チューブに採取された少量の唾液をリモートラボで検査する方法が採られる。検査法の中には、吸収性パッドを使用して唾液を採取し、化学溶液を適用後に色の変化により結果が陽性か陰性かの確認を行うものがある。この方法は、HIVの検査を行う臨床現場即時検査に使用されることで知られる。しかし、吸収性パッドや化学溶液の使用は、免疫測定結果が不正確になる傾向にある。ダグラス・グレンジャー(Douglas A. Granger)博士とそのチームの研究結果では、綿製の採取用具を使用した場合、テストステロンおよびデヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、プロゲステロン、エストラジオールバイオマーカーは、他の方法(流涎)よりも高い値となっている。唾液検査は現在、唾液採取が容易な歯科医院や診療所における定期検診としての用途拡大の可能性が、研究者によって調査、検討されている。

生理学的根拠

人間には、3つの主要な唾液腺 (「耳下腺」「顎下腺」「舌下腺」)が存在する。その他の唾液腺も含むこれら唾液腺は、生物学的化学物質や電解質、タンパク質、遺伝物質、多糖、その他分子を豊富に含む混合物を分泌する。これらの物質の内、腺内で生成されるものもあるが、多くは周辺の毛細血管から介在する組織液を通って唾液腺の腺房および導管に入る。唾液成分の構成は、個人の健康状態や疾患(口腔または全身性)の有無に多分に左右されることから、感染症やアレルギー、ホルモン障害、腫瘍の検査に利用できる可能性がある。

臨床利用

唾液検査により検出可能な病気の例を以下に示す。

- 副腎障害(クッシング病・症候群、慢性原発性副腎皮質機能低下症・アジソン病など)

- 女性ホルモンバランス変調(多嚢胞性卵巣症候群(Polycystic ovary syndrome(PCOS))、更年期障害、無排卵、正常性周期の女性におけるホルモン変調など)

- 男性ホルモンバランス変調(性腺機能低下症・LOH症候群、エストロゲン過剰など)

- 代謝障害(インスリン抵抗性、糖尿病、メタボリックシンドロームなど)

- 良性および悪性腫瘍(乳癌、膵癌、口腔癌など)

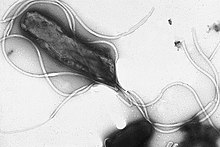

- 感染症(HIV、ウイルス性肝炎、アメーバ赤痢、ヘリコバクター・ピロリ感染など)

- アレルギー(食物アレルギーなど)

行動研究における利用

唾液検査には臨床心理学および実験心理学における用途もある。唾液からは人間の行動および感情、発達に関する情報を読み取ることが可能なため、不安障害や抑うつ、PTSD、その他の行動障害の心理現象の調査に使用される。コルチゾールおよびα-アミラーゼの状態はストレスレベルを示すものであり、これらの検証が主な目的となる。唾液中コルチゾールの増加はストレスレベルの高まりと相関するため、ストレス指標として適している。コルチゾールレベルは時間経過と共に緩やかに上昇し、基準レベルに戻るのに時間がかかる。つまり、コルチゾールレベルは慢性ストレスと相関関係にあることを示している。一方、α−アミラーゼレベルは、ストレスが生じると素早く上昇し、解消されると直ちに基準レベルに戻ることから、急性ストレス反応の研究に有効とされる。唾液サンプルは通常、刺激誘発された被験者がストローを通して採取管に唾液を垂れ流す(流涎)ことにより採取される。同時にストレスホルモンレベルの変化も数分おきに計測される。唾液サンプルの収集は非侵襲性であるため、検査結果を歪めかねない被験者の検査対象とは無関係なストレスを引き起こさないという利点がある。

コルチゾールレベルと心理現象との関係に関する詳細な研究から、生命に関わる状況(例: 病気)や鬱、社会的または経済的な困難にある場合、非常に高いコルチゾールレベルとなることが分かっている。被験者が不安を誘発された状況において、高いコルチゾールレベルと心拍数の上昇や発汗、皮膚コンダクタンス反応など、身体的な緊張状態とが一致している。また、コルチゾールの基準レベルと攻撃性との逆相関も認められた。このように、唾液中コルチゾールレベルは、他の多くの心理プロセスに対しても見識をもたらす可能性がある。

唾液中α-アミラーゼレベルにより、交感神経副腎髄質系(sympathoadrenal medullary(SAM))の活動を非侵襲的に調査することが可能になる。他の調査方法としては、電気生理学的な装置の使用や、血漿の分析によるものとなる。唾液中のα-アミラーゼレベルは自律神経系の活動の高まりと相関関係にあることが分かっており、ノルアドレナリンホルモンと同様の反応となる。また、α-アミラーゼと競争との関連性も明らかにされている。α-アミラーゼレベルは競争時に変化するが、競争の事前には変化しない。さらに、α-アミラーゼレベルの検査から、似た経験をした人々の間で反応挙動に差異があることが確認されている。

唾液検査は、将来の心理学研究においてより広範に利用される有用なツールになると考えられるが、一方でサンプルの採取や処理コスト、検査自体の信頼性など、留意すべき難点もある。また、コルチゾールレベルの個人内変動および個人間変動は大きく、研究の結論を下す際に考慮が必要となる。

個人内および個人間変動の原因となる変異に関する調査が多数行なわれた結果、コルチゾールレベルに影響を与える変異としての膨大な交絡因子の羅列が生み出されることになった。

コルチゾールレベルは1日のうち時間帯によって変化するため、日内変動は個人内変動の主要な要因となっている。一般的な昼夜の生活を送っている成長期にある人は、睡眠前の数時間に最もコルチゾールレベルが高くなる。この高まりは、起床時の活動、また食欲を刺激するための準備と考えられている。また日内変動は心理状態の影響も受け、内気な子供が早朝に、鬱状態の青少年は深夜に、女性が午後2時から4時の時間帯に、それぞれコルチゾールレベルが上昇するなどの例がある。この現象は、感情や鬱症状を理解する上で重要と考えられる。

個人内および個人間変動に影響を与えるその他の変異は以下の通りである。但しこれらは包括的なものではなく、多くはさらなる調査や論議による進展が期待されるものである。

- 年齢は個人間変動の主要な要因となる。複数の研究において、子供および青少年の成長に伴うコルチゾールの強い活性が報告されている。

- 性別はコルチゾールの基準レベルへ影響があることが分かっており、個人間変動の原因となる。一般的なストレス状態では、男性のコルチゾールレベルは女性に比べ約2倍にまで上昇する。しかし、社会的ストレス状態(社会的排斥への直面)においては、男性に比べ、女性のコルチゾールレベルが大幅に高くなる傾向にある。

- 月経周期は体内のコルチゾールレベルに影響を与え、個人内および個人間変動の原因となる。黄体期の女性は男性と同等のコルチゾールレベルであるという報告もあることから、排卵が無い女性と男性の間にはコルチゾールの基準レベルに差異がないことが示唆される。月経中および経口避妊薬服用中の女性は、男性および黄体期の女性に比べ、コルチゾールレベルが著しく低いという報告がある。

- 妊娠は体内のコルチゾールレベルを上昇させる。また、授乳期には、たとえ母親が心理的ストレスに曝されたとしても、コルチゾールレベルが下がることが知られている。

- ニコチンは視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)を刺激することから、体内のコルチゾールレベルを上昇させることが知られている。2本以上を喫煙後の唾液中コルチゾールレベル上昇は著しい。 また、常喫煙者における心理的ストレスに曝された際の唾液中コルチゾール反応は鈍くなる。

- 食品がコルチゾールレベルに影響することが分かっている。タンパク質の存在によりコルチゾールレベルが上昇する。この変異は夕食時に比べ昼食時に著しくレベルが上がるなど、日内変動の影響を受けることが多い。また、食事後のコルチゾールレベルは、男性に比べ女性の方が高くなる。

- 飲酒やカフェイン摂取とコルチゾールレベルの関係を調査した複数の研究において、これらが関連することが示されているが、結果は複雑であり、今後の調査が待たれる。

- 激しい、または長時間の運動は、コルチゾールレベルの上昇を引き起こす。短時間に軽い運動を行った場合のコルチゾールレベル上昇は僅かとなる。

- ストレスを与える刺激に繰り返し曝された場合、体内のコルチゾールレベルは横ばい状態となる。

- 出生体重はコルチゾールの基準レベルと逆相関関係にある。低出生体重児は高水準のコルチゾールレベルとなる。

- 社会階層における地位がコルチゾールレベルに影響を与えることが知られている。63人の陸軍新兵を調査したある研究において、ストレスや体力訓練を経験後、社会的低位の被験者の唾液中コルチゾールレベル上昇が僅かであったのに比べ、高位の被験者では高くなった。

- 複数の薬物(糖質コルチコイド、向精神薬、抗うつ薬など)が体内のコルチゾールレベルに影響を与えることが知られているが、これらの関係を調査した研究の結果は一致していない。薬物によるコルチゾールレベルへの影響は、さらなる研究が期待される。

証跡と最新の研究

コルチゾールとメラトニン異常

2008年、内分泌学会は、スクリーニング検査の有効な方法として、2日連続の真夜中の唾液中コルチゾールレベル測定を推奨する旨を含む、クッシング症候群の診断ガイドラインを発行した。2009年のレビューにおいて、クッシング症候群診断における深夜の唾液中コルチゾール検査は、血中コルチゾール検査の代替として適切であるとされ、感度、特異性ともに90%上回ると報告された。2010年、サキハラらにより唾液中および血中、尿中コルチゾールレベルの有益性、また正確性の検証が行われ、クッシング症候群のスクリーニング検査として唾液中コルチゾールが「ベストな選択肢」であると結論付けられている。2008年、レスティトゥート(Restituto)らにより、アジソン病のスクリーニング検査として、早朝の唾液中コルチゾールが「血中コルチゾールと同等に適している」ことが証明された。2010年、Bagciらは、唾液中メラトニンレベルと血中メラトニンレベルは「1日を通して何時においても同調」しており、新生児の松果体生理学の研究における唾液中メラトニンレベルは、血中メラトニンレベルの代替としての信頼性があるとしている。2008年のレビュー論文において、唾液中メラトニン検査が「臨床検査や治験、臨床研究における実用的かつ信頼性がある手法である」と述べられている。

性ホルモン異常

2009年の研究において、2,722人(男性と女性)のエストラジオールおよび、プロゲステロン、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、テストステロンレベルの測定が行われ、「唾液中の性ホルモンの測定は妥当性」があり、自宅での採取が可能であることから、唾液検査が高齢者の検査に適した手法であると結論付けられている。

しかし、他の研究において、これら検査には血液中のホルモン量や生理活性が反映されていないことが示唆されている。高価、不必要、無意味などの批判があるものの、唾液検査はナチュラルホルモン補充療法においてよく利用される。

女性

2010年、女性における排卵を検出する高精度の唾液中バイオマーカーとして、黄体形成ホルモン(LH)が特定された。唾液中の多種のホルモンの月経周期を通した計測が行われた結果、排卵期には唾液中黄体形成ホルモンレベルが上昇することが分かった。これにより、「唾液中LHレベルは排卵を特定する確実な方法」となった。1983年に行われた数々の唾液中ステロイドの分析では、毎日の唾液中プロゲステロン測定は「排卵機能評価の有用な手段になる」ことが示されている。2001年の研究で、健康な被験者の唾液を毎日採取して全月経周期における記録が行われた結果、唾液中エストラジオールおよびプロゲステロンの変動が、振幅は小さいものの、通常の観察対象である血液中の被験者の日々の状態と一致することが確認された。1999年の研究においては、ELISAによる唾液検査が「エストロゲン測定の有用な手法である」とされている。2007年に発表された論文においては、唾液検査を含む遊離テストステロン測定は「PCOS診断のための高感度の生化学的マーカー」に相当すると報告された。1990年、Vuorentoらにより、原因不明の不妊に悩む女性の唾液中プロゲステロン検査が行われ、月経周期において早期にプロゲステロンレベルが低下する黄体期欠損が高頻度に見られることが発見された。

男性

2009年、柴山らは、加齢男性性腺機能低下診断(加齢に伴うアンドロゲンの低下であり「男性の更年期」とも呼ばれる)における唾液中アンドロゲン検査の精度を調査し、唾液中テストステロンおよびDHEA検査の精度は98.5%を超えており、当検査が「加齢男性性腺機能低下の診断に十分に適用可能である」と結論付けている。2007年の研究においては、唾液中テストステロンが性腺機能低下症の可能性除外に100%の感度・特異度であり、男性のアンドロゲン欠乏診断の有効なバイオマーカーであると報告された。性腺機能低下症のスクリーニングとしての唾液中テストステロンの使用は、1,454人の被験者に対する研究を含む、他の研究においても証明されている。これら研究者は、唾液中テストステロンは「性腺機能低下症のスクリーニング検査として許容される」としている。

腫瘍

膵癌

2010年のチャン(Zhang)らによる研究で、唾液中の4つの特定mRNAのスクリーニングにより、高感度・特異度(各90.0%・95.0%)による膵癌の特定が可能であることが証明された。2011年、濱田と下瀬川による膵癌のバイオマーカーの検証を行ったレビュー論文において、唾液バイオマーカー検査の臨床応用は「膵癌のスクリーニングおよび早期発見に有用である」と結論付けられている。

乳癌

2008年、Emekli-Alturfanらにより乳癌患者と健常者の唾液の比較が行われ、大きな違いとして、乳癌患者のサンプルには異形成細胞を含み、また過酸化脂質レベルの減少が見られることが確認された。2000年の研究では、健常者と良性乳腺疾患患者、乳癌患者の唾液中乳癌マーカー(HER2/neu)の比較が行われ、乳癌患者の唾液中(および血中)のマーカーレベルは、健常者や良性乳腺疾患患者に比べ著しく高い値であり、これらマーカーが乳癌診断および再発の検出手段となる可能性がある水準に達していることが確認された。他の研究においてもこれらを裏付ける結果となっており、さらに、健常対照群および良性乳腺疾患患者に比べた場合の、乳癌患者における唾液中癌抑制タンパク質p53の減少および他の腫瘍マーカー(CA15-3)の上昇も確認されている。

口腔癌

2010年、Jouらにより、口腔扁平上皮癌患者の唾液中トランスフェリンレベルが健常対照群に比べ高くなること、さらに、ELISAを使用したトランスフェリン測定の「口腔癌特異度、感度、正確性が非常に高い」ことが確認された。2009年の研究では、口腔癌検出における唾液中サイクリンD1(対照群に比べ高い)およびMaspin(対照群に比べ低い)レベルの感度・特異度が100%であることが報告された。また、特定のmRNAに対する唾液検査が口腔癌診断に利用できる見込みが高いことも確認されている。ROCによる比較において、唾液中では値が95%のところ血中では88%であり、唾液中RNAによる診断が血中RNAによる診断に比べ僅かに優れているという証跡も残されている。

ブドウ糖調節不全

2009年の研究において糖尿病患者と非糖尿病対照群の唾液中グルコース(ブドウ糖)レベルの比較が行われ、「糖尿病患者の唾液中グルコース濃度および排泄は、対照群に比べ非常に高い」と報告された。2009年、Raoらによる2型糖尿病の検出のための唾液中バイオマーカーの調査では、65のタンパク質(多くが代謝や免疫反応を調節する働きを持つ)が2型糖尿病に伴い大きく変化することが発見された。さらに、これら特定のタンパク質レベルは、病状の重症度と相関する(境界型糖尿病では少し高く、糖尿病では著しく高い)ことが確認されている。。2010年、Soellらにより、ある特定の唾液中バイオマーカー(クロモグラニンA)が、対照群と比べた際、糖尿病患者では100%に過剰発現することが確認された。同じく2010年、Qvarnstromらにより500人に対する横断的解析が行われ、唾液中リゾチームの上昇が「メタボリックシンドロームと深く関連する」ことが確認された。

感染症

ヒト免疫不全ウィルス

唾液中抗HIV抗体検査の正確性は多数の研究にて証明されている。最近の大規模な2つの研究においては、感度・特異度が100%であった。これらのうち1つ目の2008年に発表されたZelinらによる研究では、ELISAを使用し、820人の被験者に対する唾液中抗体検査結果と血中抗体検査結果の比較が行われた。2つ目のPascoeらにより実施された研究では、591人の被験者に対し、ELISAを使用した唾液中抗体検査結果と血中抗体検査結果の比較の後、ウェスタンブロット解析が行われた。唾液中抗HIV抗体検査の正確性はその他の研究においても確認され、2004年のアメリカ食品医薬品局による承認へと繋がっている。

ウィルス性肝炎

いくつかの研究により、唾液検査による肝炎診断の可能性が示されている。2011年の研究では、ELISAを使用したB型肝炎の表面抗原に対する唾液検査において、感度・特異度が、それぞれ93.6%と92.6%であった。その他の研究でも、抗HAV抗体(免疫グロブリンMおよび免疫グロブリンG)の唾液検査は、A型肝炎ウイルスに感染した人の特定に効果的な方法であることが分かっている。C型肝炎もまた、唾液検査法により特定されている。2006年にYaariらにより、抗HCV抗体の唾液検査の感度が100%、特異度が血液検査と「同等かそれ以上」と報告された。

寄生虫感染症

2010年の研究において、寄生虫赤痢アメーバの唾液による検出は、現在行われている赤痢アメーバに起因する肝膿瘍患者に対する便検査に比べ優れていることが確認された。2004年には、El HamsharyとArafaにより、唾液中抗赤痢アメーバ免疫グロブリンA濃度は「組織移行した場合や便検査が不可能な場合のアメーバ赤痢の予測診断を可能にする」と結論付けられた。1990年に223人の児童に対し赤痢アメーバの唾液検査を行った研究においては、感度・特異度がそれぞれ85%と98%であった。2005年、シュトレーレ(Stroehle)らによるトキソプラズマに対する免疫グロブリンGの唾液検出の感度・特異度は、それぞれ98.5%と100%であった。1990年に発表された研究では、有鉤条虫による神経嚢虫症の特定に対する唾液中免疫グロブリンG検査の診断能力が証明された。

ヘリコバクター・ピロリ感染症

2005年、ディスペプシア患者における唾液中抗ヘリコバクター・ピロリ免疫グロブリンGレベルを使用したヘリコバクター・ピロリ診断の正確性に関する調査が行われ、ヘリコバクター・ピロリ抗体の唾液検査は「ディスペプシア患者に対する信頼性があるスクリーニングとして、一般診療において利用可能である」ことが確認された。 同年、ティワリ(Tiwari)らにより、ヘリコバクター・ピロリDNAの唾液検査の正確性および胃生検により検出されるヘリコバクター・ピロリとの相関性が調査された結果、唾液検査は、非侵襲的、かつ信頼性があるヘリコバクター・ピロリ感染検出方法であると結論付けられた。

歯周病

2009年にコス(Koss)らにより、歯周病の唾液中バイオマーカーに関する研究が行われた結果、歯周病患者の唾液中で3つの物質(ペルオキシダーゼおよびヒドロキシプロリン、カルシウム)の著しい増加が確認された。2010年の研究では、3つのバイオマーカー(MMP-8およびTIMP-1、ICTP)の上昇が、特に時間分解免疫蛍光分析を使用した際に、歯周病を示すことが確認されている。

心血管疾患

CRP:心血管疾患リスクの唾液中バイオマーカー

2011年、 Punyadeeraらにより、「プライマリ・ヘルス・ケアにおける心筋梗塞などの冠動脈イベントの検査に対する唾液中C反応性蛋白 (C-reactive protein(CRP))レベルの臨床的有用性」が調査され、心臓病患者の唾液中CRPレベルは、健康対照群に比べ大幅に高いことが確認された。さらに、心臓病患者の唾液中CRPは血中CRPと相関しており、従って唾液中CPR検査は「冠動脈イベントに対するリスク評価のための大規模なスクリーニング調査」に有効な手段となることが証明された。

一酸化窒素:心筋保護の唾液中バイオマーカー

心筋保護作用を持つ一酸化窒素は、ある特定の酵素群(一酸化窒素合成酵素)により体内で生成される。またその他にも代替過程として、食物から摂取された無機硝酸塩が一酸化窒素へと還元される硝酸塩-亜硝酸塩ー一酸化窒素経路によっても一酸化窒素が生成される。代替過程による一酸化窒素生成の必須工程は、唾液腺の硝酸塩摂取および唾液中への排出、その後の口中の共生細菌による亜硝酸塩への還元となる。

唾液中亜硝酸塩は血中や組織中の化学作用により、さらに一酸化窒素へと還元され、血圧の低下や血小板凝集の抑制、脳血流および血流依存性血管拡張反応の上昇、運動時の酸素必要量の減少をもたらす。体内で一酸化窒素へと還元される無機硝酸塩の主な摂取源は、緑葉野菜である。緑色野菜(特に、ホウレンソウとルッコラ)の血圧低下作用は、ダッシュダイエットなどの降圧療法で効果的に使用される。いくつかの論文において、唾液中亜硝酸塩レベルは血中亜硝酸塩レベル(どちらも有意な血圧低下作用があるとされる)と相関することが証明されている。

またソブコ(Sobko)らにより、葉菜類が豊富に使用される伝統的な日本食が、血圧低下をもたらす血中および唾液中双方の亜硝酸塩レベルを上昇させることが確認されている。

2008年、ウェッブ(Webb)らにより、一酸化窒素を生成する上での人間の唾液の必要性が強調されている。健康な被験者が硝酸塩が豊富なビート汁を摂取することにより血圧が著しく低下することが確認された後、唾を吐いて唾液の量を減らす、または抗菌マウスウォッシュにより口中の食物性硝酸塩から亜硝酸塩への変換を阻害した場合、硝酸塩から亜硝酸塩、一酸化窒素への化学的還元は減少し、それに伴い血圧の低下力も弱まることが示された。唾液の循環の阻害、また唾液中硝酸塩の亜硝酸塩への還元の阻害は、血中の亜硝酸レベルの上昇の阻害、および血圧低下の阻害、また一酸化窒素媒介による血小板凝集の抑制の阻害ともなり、心筋保護作用は、唾液中の硝酸塩から亜硝酸塩への変換を経た一酸化窒素に起因することが証明された。

アルワリア(Ahluwalia)とその同僚による一連の論文では、14人のボランティアのクロスオーバー法により、無機硝酸塩を摂取後の3時間に血中および唾液中の亜硝酸塩レベルが上昇し、著しい血圧低下を伴うことが確認された。硝酸塩は唾液腺により血液中から抽出されて唾液中に蓄積され、直接的な血圧低下作用を持つ一酸化窒素に還元される。ボランティアの既に高まっている唾液中亜硝酸塩レベルを減少することにより、心臓収縮期と心臓拡張期の血圧が上昇することが確認された。前高血圧症患者は、硝酸塩-亜硝酸塩ー一酸化窒素経路の血圧低下作用に、より高感度である可能性がある。以上より、植物由来の硝酸塩から唾液中亜硝酸塩への生物変換の測定は、全身の一酸化窒素状態のバイオマーカーの代用となると考えられる。

アレルギー

2002年、被験者80人のアレルギーと唾液中免疫グロブリンレベルの関係が調査された研究において、アレルギーの発症と唾液中アレルゲン特異的免疫グロブリンAレベル障害(対照群に比べ高い)、および総分泌型免疫グロブリンA障害(対照群に比べ低い)との関連性が証明された。2011年、ピータース(Peeters)らは、ピーナッツに耐性がある対照群と比べた際に、ピーナッツアレルギー患者に関係する、ある唾液中代謝物における特徴的な異常が特定された。2003年、ジュダーニー(Vojdani)らにより、様々なアレルギー性のカビ、またはマイコトキシンにさらされた被験者において、「1つまたは複数のカビの種類に対する、唾液中免疫グロブリンA抗体レベルが著しく高くなる」ことが確認された。

化学物質

2009年、ピンク(Pink)らにより、唾液検査は違法薬物や処方薬の標準の検出手法として尿検査に変わり始めるなど、広く普及してきていると報告された。Shinらは、2008年、唾液中のエタノールおよび、その代謝物3つ(メタノールとエチレングリコール、ジエチレングリコール)の検出は「比較的感度・特異度が高い」、また当唾液検査はアルコール中毒の迅速な診断の促進に寄与すると報告した。2002年の研究では、唾液中と呼気中のエタノールの分析結果が一致することが示され、またクロマトグラフによる唾液中エタノール検査は「特異的であり、…十分な正確度および精度がある」とされた。2011年、Vindenesらにより、唾液を使用した薬物乱用監視の実現可能性の調査、および尿による薬物検査との比較調査が行われた結果、いくつかの薬物代謝物では、尿に比べて唾液中の方が検出の頻度が高かった。これら代謝物には、6-モノアセチルモルヒネおよび、アンフェタミン、メタンフェタミン、N-デスメチルジアゼパムが含まれる。同研究により、尿検査程の高頻度でないものの、唾液検査によるモルヒネやベンゾジアゼピン、大麻、コカインなどの薬物代謝物検出の可能性が示されている。

評価

感度・特異度

診断液としての唾液の利用に対するよくある批判として、信頼性ある検出を行うには唾液中のバイオマーカーが少量過ぎるというものがある。しかしウォン(Wong)が指摘するように、技術の向上により感度が高い検出が可能になるなど、この「制約はなくなってきている」。ELISAおよび質量分析技術の進歩、またナノテクノロジーなどを利用した新しい検出手法の開発により、科学者や医師による高感度での分析物検出が可能になってきている。

唾液検査において考慮すべきその他の点として、血液検査や尿検査と同様に、バイオマーカー特異度がある。多くのバイオマーカーは非特異的(例えば、CRPは非特異的な炎症マーカーである)であり、従って、単体で特定の病気の診断には使用不可能である。この問題への対処として、病気に関連する複数のバイオマーカーの識別を行い、これらの結果を元に専門家による総合的な審議が行われることで、診断の特異度が十分に高まるという方法が採られている。注目すべきは、特定の唾液検査は、血液検査よりも特異性が高いと多くの人々により考えられていることである。特にステロイド・ホルモンが、これに当てはまる。唾液中ホルモン検査は性ホルモン結合グロブリン(Sex hormone-binding globulin(SHBG))やアルブミンに結び付かないホルモンのみが測定されるため、生理活性(「遊離型」)画分のみが反映されていると見なされる。唾液検査分野の継続的な研究で、感度・特異度などの正確性のパラメーターは、今後も向上すると考えられる。

標準化

他の診断検査同様、唾液検査の欠点は、診断機器や分析手法により結果に齟齬が生じることである。この現象は、特にホルモン測定時に顕著に見られる。従って、特定の検査方法や研究所内では正確かつ信頼性がある結果が得られるが、異なる検査方法や研究所間での比較は不可能な場合がある。これは解決すべき問題であり、研究団体による検査手法の評価や改良、様々な唾液中バイオマーカーによる診断範囲の基準の確立が行われている。近年、アメリカ国立衛生研究所およびアメリカ公衆衛生局それぞれにおいて、診断のための標準化構築を含む唾液検査の進歩に向けたかなりの資金提供が承認されている。