脂肪肝

脂肪肝(しぼうかん、英語: fatty liver)とは、肝臓に中性脂肪が異常に蓄積した状態のことを指す。

組織標本にした場合は、肝細胞内に脂肪空胞が見られる。要約すれば、何らかの理由によって脂肪代謝の処理が追いつかない状況に陥ったため、肝細胞の中に脂肪が油滴のように溜まって、肝細胞が膨れている状態である。

正常な肝臓に於いても湿重量で 5%程度の脂肪を持っているが、30%以上の脂質(主に中性脂肪)が過剰に蓄積している状態である。ボディマス指数(BMI) 30 以上の人はほとんどが脂肪肝との報告もある。希に疲労や腹部の軽い不快感を感じることがあるが特徴的な自覚症状は無く、非肥満者でも生じ肝障害の単なる合併症として捉えられていた上に、肝硬変などとは異なり未だ肝臓は可逆的な状態であるため、医師の関心が低く臨床的に軽視され臨床研究や対策が不充分と指摘されていたが、研究の進展により肥満、内臓脂肪蓄積、インスリン抵抗性などの因子が加わることで心血管疾患の発症リスクが相乗的に高まることが報告されている。

ガチョウや鴨の肝臓を強制肥育によって肥大化させた高級食材「フォアグラ」や、稀にニワトリの雌鶏に見られる「白肝」も実は脂肪肝である。このため脂肪肝のことを、俗にフォアグラ状態になっているなどと喩えられることもある。

疫学

世界的にみると飲酒が原因のアルコール性脂肪性肝炎が脂肪肝の典型例である。日本では、女性の重症型アルコール性脂肪性肝炎は増加傾向にあるのは発泡酒やワインブームの影響と見る場合があるものの、日本では酒の消費量が減少しているにも拘らず脂肪性患者数は増加している。1991-1998年に宮城県で行われた調査によると、脂肪肝の頻度は16.6%から32.6%と7年間で2倍に増加した。アメリカ合衆国で調査によれば成人だけで無く小児の13%に脂肪肝があり、肥満小児の38%は脂肪肝を有しているとの報告がある。

脂肪肝の原因は様々だが、非進行性(可逆的)変化であるため原因を除去すると正常に戻る。従って、脂肪肝自体は病気とは捉えられていない。ただし、脂肪肝は肝臓に慢性的に炎症を誘発したり、 肝機能障害を生じさせることがあり、放置すると不可逆的な病変である肝硬変や肝臓ガンの原因ともなる。特に、日本における脂肪肝のうち非アルコール性脂肪性肝炎は成人健診受診者の約30%(男性-約40%、女性-約17%)が罹患しているとされる。

日本人は倹約遺伝子として知られる変異型 β-adrenergic receptor (Trp64Agr)の保有率が高く、Trp64Agr を有している場合の非アルコール性脂肪性肝疾患罹患リスクは2.4倍に上昇する。このほか、PNPLA3の遺伝子多型やコリン欠乏症に関連する Val175Met 遺伝子多型を有していると脂肪肝を発症しやすい。

臨床像

脂肪肝自体は病気とは捉えられず軽視されがちであるものの、肥満、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病と密接に関係して発生する場合もある。一方で、人間ドック受診者のうち BMI 25 以下の非肥満で且つ肝機能検査で ALT(GPT) や ALP(GOT) に何らかの異常値を認めない群からも脂肪肝の所見を有する人が 30% 程度いるとの報告がある。

しかし、アジア太平洋地域では非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)患者の15%から21%は肥満を伴っている。また、長期の糖尿病患者では気づかぬうちに脂肪肝から肝硬変に進展することもある。

なお、過剰栄養によって脂肪肝となることがある一方で、拒食症や不適切なダイエットによる低栄養や飢餓状態が長期間継続した場合も、脂肪肝になることも知られている。

ステージ

脂肪蓄積が進行すると肝細胞は徐々に線維化して行く。線維化のステージは下記の様に分類される。

- Stage 1

- 小葉中心部の線維化が部分的ないし広汎に

- Stage 2

- Stage 1 に加えて門脈域の線維化が部分的ないし広汎に

- Stage 3

- Bridging fibrosis

- Stage 4

- 肝硬変

線維化の進展を予測できる指標として FIB-4 index がある。

- FIB-4 index 算出方法

- ( AST

年齢 )

( 血小板数

)

- 注記

- AST 及び ALT は、IU/L。血小板数は、109/L (0.1万/μL)

- 判定

- 2.67以上、肝線維化確実で NASH の可能性が高い。要肝生検

- ALT値が基準値内であっても NAFLD の場合は、1.659以上(≧)、肝線維化の可能性

- 1.3以下、肝線維化なし。経過観察

- 注記

原因

- 非アルコール性脂肪肝 (NAFLD:Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

診断

いくつかの検査と問診により診断を行う。

| 脂肪肝・ 肝障害 |

HBs 抗原, HVC 抗体 各種自己抗体など |

有り |

ウイルス性肝疾患、 自己免疫性肝疾患 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無し | 飲酒歴 | 有り | アルコール性肝障害 | ||||

| 無し | NAFLD | 生肝検による 病理診断 |

非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) |

||||

|

非アルコール性脂肪肝 NAFL | |||||||

- 「日本消化器病学会 NAFLD/NASH 診療ガイドライン2014」を引用し改変

血液検査

B型肝炎ウイルス(HBs 抗原)、C型肝炎ウイルス(HVC 抗体)、各種自己抗体(自己免疫性肝炎)などの検査を行い原疾患の鑑別を行う。アラニンアミノ基転移酵素 (ALT)やアスパラギン酸アミノ基転移酵素(AST)の血液検査の結果だけで、脂肪肝の診断は行えない。理由はウイルス性肝炎が原因となる脂肪肝では ALT、AST がときに、時に100 (IU/L)を越える高値になるのに対して、非アルコール性脂肪肝では ALT、AST の上昇程度は小さい。また、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)では肝細胞の線維化が進行して正常な肝細胞が少なくなると、ALTやASTの値はむしろ低下するためである。

| 検査 | 正常値 | 脂肪肝では? |

|---|---|---|

| AST(GOT) | 10-40 IU/L | 軽度上昇。過栄養では ALT > AST |

| ALT(GPT) | 5-35 IU/L | アルコール性の場合は AST > ALT |

| γ-GTP | 50 IU/L以下 | アルコール性脂肪肝では高くなる |

| コリンエステラーゼ | 186-490 IU/L | 過栄養で上昇する |

| 総コレステロール | 120-220 mg/dl | 高くなる |

| 中性脂肪 | 50-150 mg/dl | 高くなる |

| 血小板 | 13-37.9 万/μL | 20万/μL以下 |

総合南東北病院資料より引用し改変。

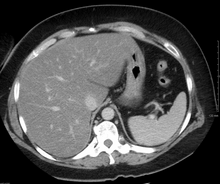

画像検査

- エコー検査

-

CT

- 肝の脂肪化に伴い肝実質が低吸収となる。肝/脾のCT値比が0.9以下で肝脂肪化30%の目安となるため、CT上はこれによって脂肪肝とされることが多い。脈管が肝実質より高吸収となることもある。

- MRI

病理検査

肝生検にての病理組織所見は決定される。基本的には肝細胞の脂肪変性が認められる。

- アルコール性脂肪肝

- 非アルコール性脂肪肝

- 診断基準

観察者の判断差異や施設間差異の低減のため、下記表によるスコアリングによる病理診断(NAS: NAFLD Activity Score)が行われる事がある。

| 項目 | 程度 | 点数 |

|---|---|---|

| 肝脂肪化 | 5%未満 | 0点 |

| 5-33% | 1点 | |

| 33-66% | 2点 | |

| 66%以上 | 3点 | |

| 小葉内炎症 | 病巣なし | 0点 |

| 200倍の視野で2箇所の病巣以下 | 1点 | |

| 200倍の視野で2-4箇所の病巣 | 2点 | |

| 200倍の視野で4箇所以上の病巣 | 3点 | |

| 肝細胞の風船様変化 | なし | 0点 |

| 少数の風船様変性細胞 | 1点 | |

| 多数の風船様変性細胞 | 2点 | |

| 診断 | 合計 | |

| 脂肪肝 (NAFL) | 0-2点 | |

| 境界型 NASH | 3-4点 | |

| 非アルコール性脂肪肝炎 NASH | 0-8点 |

更に、下記 Younossiの診断基準を併用する事がある。

- 肝細胞の脂肪化(程度は問わない)に加え小葉中心性の肝細胞の風船様変性(centrilobular ballooning)やMallory-Denk体を認めるもの。

- 肝細胞の脂肪化に加え小葉中心性の細胞周囲/類洞周囲(pericellular/perisinusoidal)の線維化または架橋形成(bridging fibrosis)を認めるもの。

以上 1.または 2.を満たす場合NASHと定義する。

病態

炭水化物や糖分はグルコースに分解され生体活動で消費されるが、余剰分は中性脂肪脂に合成され肝細胞中に蓄積される。砂糖が分解してできる果糖は、量に依存する肝毒性を示す。果糖は、肝臓でのみ代謝される。この理由として、果糖はグルコースに比べ開環率が高く(約10倍も糖化反応に使われやすいため)、生体への毒性はグルコースよりも遥かに高い。この毒性を早く消す目的で、肝臓はグルコースよりも果糖を優先的に処理する。果糖は、肝臓や骨格筋にインスリン抵抗性を引き起こす。インスリン抵抗性が生じると、膵臓からのインスリン分泌が促される。過剰なインスリンによる高インスリン血症は、各種の臓器障害をもたらす。例えば、脂質異常症や肝臓の炎症をもたらす。

これとは逆に、例えば拒食症などによって、生体の飢餓状態が長期にわたって続いた場合も、肝細胞内に脂肪が蓄積して、脂肪肝になることがある。

脂肪肝においては、血清フェリチンの増加がしばしばみられ、脂肪肝のなかでも非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) を含んだ非アルコール性脂肪性肝疾患では、肝組織内の鉄の過剰が肝障害の増悪因子と考えられている。

治療

- アルコール性脂肪肝であれば、禁酒を行うと6週間以内に症状は改善する。必要であれば食生活改善を行う。なお、肝硬変に至っていない、脂肪肝の状態の肝臓は可逆的なので、患者は生涯にわたる禁酒ではなく、脂肪肝が正常な肝臓に戻るまでの一時的な断酒で良い場合がある。肝臓が正常になったと診断された後には、脂肪肝を再発しない程度の適度な飲酒であれば許され得る。逆に、アルコール性脂肪肝であるのにもかかわらず飲酒してしまう対応を取った場合、アルコール性肝炎、さらには、アルコール性肝硬変へと進行してしまい、一時的な禁酒ではなく、生涯にわたる禁酒が求められる。なぜなら、肝硬変は不可逆的な肝臓の病変であり延命治療しかできないものの、飲酒は肝硬変の進行を促進するため、断酒することが、延命につながるからである。

- 肥満を伴う非アルコール性脂肪性肝炎であれば、ダイエット等の食生活改善が基本で、間食、夜食習慣は悪化させる。コロラド州立大学教授の Michael Pagliassotti が、実験動物を、摂取エネルギー量の20%分を砂糖で飼育したところ、その実験動物には、数ヶ月後には脂肪肝が生じて、インスリン抵抗性が生じた。砂糖をやめたところ、脂肪肝は速やかに消失し、インスリン抵抗性も消失したと報告している。

- 拒食症やタンパク質摂取を削減するダイエットが原因となっている場合、摂取カロリーの主体が炭水化物や糖質が過剰(低タンパク-高炭水化物)となっている事が多いが、タンパク質が主体の(高タンパク-低炭水化物)に食事に変えることで改善される。

- 食事療法のポイント

- エネルギー

- 25-35kcal/kg日,蛋白質 1.0-1.5g/kg日

- 3大栄養素の配分

- 蛋白質 20-25%,脂質 15-20%,糖質 60%

抗脂肪肝ビタミン様物質

糖アルコールの1種であるイノシトールは、一般にビタミンには分類されないものの、ビタミンと似たような作用を持ったビタミン様物質の1つとして挙げられる。このイノシトールの作用の1つとして、脂肪肝になりにくくする作用も存在すると言われている。

脚注

関連項目

外部リンク

- 医学用語集 脂肪肝 日本消化器病学会