鐙骨

鐙骨(あぶみこつ、stapes)は、ヒトや他の動物の中耳にある骨であり、内耳への音の振動の伝達に関わる。鐙の形をしており、環状靭帯により卵円窓と接続する。これにより、鐙骨底は卵円窓から内耳に音響エネルギーを伝達することができる。人体で最も小さくて軽い骨である。

構造

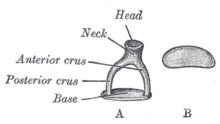

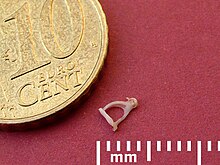

鐙骨は中耳にある3つの耳小骨の3番目の骨である。鐙の形をした骨であり、人体で最も小さい骨である(およそ3 × 2.5 mm)。環状靭帯により卵円窓と接続される。卵円窓に乗った底部と、砧骨と関節によりつながる頭部を持つと説明される。これらは前脚と後脚 (ラテン語: crura) により接続される。砧鐙関節を介して砧骨と関節でつながる。

発生

胚の第6週から第8週にかけて第2咽頭弓から発生する。中央の穴である閉鎖孔は、胎生期に鐙骨動脈が存在していたことによるものであり、ヒトでは通常正常な発育の間に退縮する。

動物

鐙骨は、哺乳類の3つの耳小骨の1つである。哺乳類以外の四肢動物では鐙骨と相同な骨は通常耳小柱 (columella) と呼ばれるが、爬虫類では鐙骨や耳小柱のどちらの名称も使用される。魚類において相同な骨は舌顎骨 (hyomandibular) と呼ばれ、種によっては呼吸孔または顎を支える鰓弓の一部である。両生類ではこれに相当する用語は pars media plectra である。

違い

民族によりその大きさは比較的一定である。0.01–0.02%の人では鐙骨動脈が退行せず、中心の穴に残っていることがある。この場合、患部の耳に拍動性の音が聞こえることがあるが、全く症状がないこともある。まれに、鐙骨が完全にないこともある。

機能

鐙骨は、砧骨と内耳の間に位置し、内耳からの音の振動を内耳の卵円窓(膜で覆われた開口部)に伝える。顔面神経に支配されたアブミ骨筋により安定されている。

臨床的関連

耳硬化症は、内耳の以上の骨リモデリングを特徴とする先天性または自然発症の疾患である。多くの場合、鐙骨が卵円窓に付着して音の伝達が阻害され、伝音性難聴の原因となる。臨床的な耳硬化症は約1%の人に見られるが、目立った難聴を起こさないタイプの人に多く見られる。耳硬化症は若い年齢層や女性に多く見られる。2つの一般的な治療法は、アブミ骨切除術(stapedectomy)(鐙骨を外科的に除去し、人工のプロテーゼに置き換える)とstapedotomy(鐙骨の底に小さな穴をあけ、その穴に人工のプロテーゼを挿入する)である 。手術の際には、鐙骨動脈の持続、骨の底の線維化に関連する損傷、あるいは底部の除去にともなう閉塞性耳硬化症などが合併することがある。

歴史

一般的には鐙骨は1546年にナポリ大学のGiovanni Filippo Ingrassia教授が発見したとされているが、Ingrassiaの記述は死後の1603年に出版された解剖学の解説書 In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria に掲載されているためこの点については議論がある。スペインの解剖学者Pedro Jimenoは Dialogus de re medica (1549) の中で初めて記述したとされている。

外部リンク

- “3-D Virtual Models of the Human Temporal Bone and Related Structures”. Eaton Peabody Laboratory of Auditory Physiology. 2016年9月8日閲覧。