アフラトキシン

アフラトキシン (aflatoxin , AFT) とは、カビ毒(マイコトキシン)の一種でB1、B2、G1、G2を始めとする10数種の関連物質の総称。熱帯から亜熱帯地域にかけて生息するアスペルギルス・フラブス (Aspergillus flavus) やアスペルギルス・パラシチクス などのカビにより生成され、紫外線の照射により強い蛍光を発する。蛍光はB1、B2で紫青色(B:blue)、G1、G2で黄緑色(G:green)、M1, M2で紫色を発する(M:metabolite、M1, M2はB1、B2の代謝産物)。

1960年にイギリスで七面鳥が大量死した際の分析中に発見された。その際は「ターキーX(七面鳥X病)」と呼ばれていた。

人に対する急性中毒の例として、1974年にインドで肝炎のために106名が死亡した事件や、ケニアでの急性中毒事件などがある。

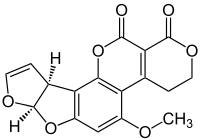

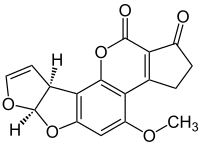

名前は、最初に発見された産生菌のAspergillus flavus と 毒 toxin の合成語。ビスフラン環とクマリン化合物が結合した構造。

構造決定と合成

多くの化学者により行われたが、1963年 CheungらによりG1の、1964年 van SoestらによりB1 の構造が確定し、1967年には Buechi らによって全合成が達成された。

アフラトキシンB1の化学式は、C17H12O6

産生菌

下記が産生菌として知られている。

| 属 | 種 | 生産物 |

|---|---|---|

| Aspergillus(アスペルギルス)属菌 | A. flavus | B1, B2 |

| A. parasiticus | B1, B2, G1, G2 | |

| A. nomius | B1, B2, G1, G2 | |

| A. pseudotamarii | A, B | |

| A. bombycis | B, G | |

| A. parvisclerotigenus | B1, B2 | |

| Chaetomium(ケトミウム)属菌 |

- 非産生菌

Aspergillus 属では

- A. oryzae

- A. sojae

- A. tamarii

- A. caelatus

1960年代に麹菌のA. oryzae(ニホンコウジカビ)やA. sojae(ショウユコウジカビ)でアフラトキシン生成が疑われたが、アフラトキシンを生成する機能は失われている事が判明している。

毒性

主に肝細胞癌を引き起こす原因物質として知られている。少なくとも13種類に分かれるが、毒性はB1が最も強く、食品に含有され問題となるのは、B1, B2, G1, G2, M1, M2の6種類である。国際がん研究機関(IARC)ではクラス1に分類され、急性毒性の動物実験ではアヒル雛で、半数致死量(LD50) は B1 - 18.2 μg、B2 - 84.8 μg、G1 - 39.2 μg、G2 - 172.5 μg と算出されている。

作用機序

発癌機構として、肝臓の代謝酵素シトクロムP450によって活性化され、それがDNAと結合して付加体を形成する。付加体はDNAの変異や複製阻害を引き起こし、癌化のイニシエーターとなることが報告されている。

動物実験

動物実験では15 μg/kgのアフラトキシンB1を含む飼料で飼育されたラットが全て肝臓癌の発生を示すなど、非常に発ガン性が強いことが分かっている。調理では分解せず食品中に残る。経口摂取量の20%は尿中に排出される。大量に摂取した場合の急性症状は、黄疸、急性腹水症など。慢性症状は肝臓癌、免疫毒性。

ラットによる動物実験で、グレープフルーツ果汁の摂取によりアフラトキシンB1による肝臓の損傷が抑制されたとの報告がある。

相互作用

B型肝炎感染者がアフラトキシンを摂取すると肝臓癌リスクが上昇する。

分解

純粋なアフラトキシンは、調理の加熱では分解されず、酸素存在下での紫外線照射、強酸条件下(pH 3以下)や強アルカリ条件下(pH 10以上)の条件下では分解される。特定条件下のメタン生成菌が分解する事が明らかとなっているが、実用化はされていない。

基準

国家によっての評価や規制値はまちまちであるが、各国で厳しい基準が設けられている。しかし現実的な基準値は発癌リスクをゼロにすることではなく、リスクを抑え基準以上の含有で廃棄される穀物を抑制し、飢餓を発生させないための値を、各国の都合により定めている。

検疫所の検査や地方公共団体の衛生研究所によるモニタリング調査により監視が行われているが、食卓に上る料理の食材の多くを輸入に頼る日本では、アフラトキシンを始めとするカビ毒は、摂取を避けて通ることができない毒である。

なお、2010年までにアフラトキシンが検出されたものは全て輸入食品であったが、2011年に宮崎大学農学部が生産した食用米から、B1型アフラトキシンが検出された。穀物・豆類だけでなく、生薬の原料となる乾燥された薬草からの検出も報告されている。

食品の含有基準

- 日本

- 基準は10 μg/kg(0.01 ppm)。これを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第1項第2号に違反するものとして取り扱われる。

- なお、2011年10月よりアフラトキシンの指標が、アフラトキシンB1から総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)に変更された。

- 基準は10 μg/kg(0.01 ppm)。これを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第1項第2号に違反するものとして取り扱われる。

- 国際基準(CODEX)

- 落花生(加工原料用):0.015 ppm

- アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ(加工原料用):0.015 ppm

- アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ(直接消費用):0.01 ppm

- 落花生(加工原料用):0.015 ppm

-

アメリカ

- 基準は20 ppb(0.02 ppm)

-

欧州連合

- 落花生・ナッツ類及びその加工食品等にアフラトキシンB1及び総アフラトキシンの基準値を設定。

- 穀類:アフラトキシンB1 2.0 μg/kg、総アフラトキシン 4.0 μg/kg

- 加工用落花生:アフラトキシンB1 8.0 μg/kg(ppb)、総アフラトキシン 15.0 μg/kg

- 落花生・ナッツ類及びその加工食品等にアフラトキシンB1及び総アフラトキシンの基準値を設定。

労働安全衛生

厚生労働省より輸入貨物に係る港湾荷役作業に於いてのアフラトキシン暴露防止対策として、「防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に適合した防じんマスクの常時着用」「保護衣及び保護眼鏡の適切な着用」「保護衣の脱衣時の粉塵吸入防止」「暴露のリスクについての労働者への周知」などが指導されている。

基準超過検出事例

- 1997年から2000年 - イランから輸入されたピスタチオから検出

- 2002年 - ペルーから輸入されたナッツから検出

- 2004年 - ベトナムから輸入された米(政府保管米)から検出

- 2005年 - 中国から輸入されたそば粉から検出

- 2008年

- 2011年 - 宮崎大学農学部が生産した食用米からB1型アフラトキシンが検出された。厚生労働省によると、国産の食用米からアフラトキシンが検出されたのは初めて。健康被害については不明。

- 2011年 - 中国国内において、蒙牛乳業産紙パック牛乳から中国国内基準の2.4倍に達するアフラトキシンが検出された。

- 2012年

- 2015年 - オーストラリア産アーモンドから検出

- 2017年 - 岐阜市の菓子製造販売会社が販売したピーナツ豆菓子(中国産)から検出

- 2019年 - 大阪市の輸入卸売業者が販売したひまわりの種子(中国産)から検出

ピスタチオ、ピーナッツ等のナッツ類や干しイチジク、トウモロコシ、ナツメグなどの香辛料からは基準値以下のアフラトキシンがしばしば検出される。食品用もしくは食品加工を目的として輸入された穀類で、一定レベル以上のアフラトキシンが検出されたものは、食品用途用および家畜飼料として使用することはできず、工業用「糊」ほか用途への転換や廃棄処分が行われる。ただし日本では、米を原料として糊を製造する企業は存在せず、コーンスターチなどに限られる。

被害

- 2020年12月 - アメリカ国内で特定のドッグフードを食べた犬が死亡する事例が発生、70頭以上が死亡した。その後、販売されていたドッグフードの原料(トウモロコシ)からアフラトキシンが検出されリコールが行われた。

脚注

関連項目

- アフラトキシン全合成

- ポストハーベスト農薬

- 七面鳥X病

- 三笠フーズによる事故米流通事件

- シクロピアゾン酸 (CPA) - アフラトキシンと同時に産生される事があるマイコトキシン

外部リンク

この節の外部リンクはウィキペディアの方針やガイドラインに違反しているおそれがあります。過度または不適切な外部リンクを整理し、有用なリンクを脚注で参照するよう記事の改善にご協力ください。

|

- 日本マイコトキシン学会

- 農林水産省

- 厚生労働省

- 食品安全委員会

- 国際がん研究機関

- AFLATOXINS International Agency for Research on Cancer (IARC)

- Aflatoxin Handbook (アフラトキシンハンドブック:米国農務省穀物検査局連邦穀物検査サービス刊行資料の和訳) (PDF) 日本科学飼料協会

- 神奈川県衛生研究所 - 高速液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を用いた食品中のアフラトキシン類の分析

- アフトラキシン分析用市販ELISAキットの特性とその利用 (PDF) 農林水産技術会議事務局筑波事務所

- Acute and Chronic Effects of Aflatoxin on the Liver of Domestic and Laboratory Animals Cancer Research

- The Carcinogenic Potency Projectバークレー大学の発がん性データベース

- カビ毒の分析法 (PDF) 社団法人日本分析化学会