エチゾラム

| |

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 販売名 | デパス |

| 胎児危険度分類 |

|

| 法的規制 |

|

| 投与方法 | 経口 |

| 薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | 93% |

| 代謝 | 肝臓 |

| 半減期 | 約6時間 |

| 排泄 | 腎臓 |

| 識別 | |

|

CAS番号 |

40054-69-1 |

| ATCコード | N05BA19 (WHO) |

| PubChem | CID: 3307 |

| DrugBank | ? |

| KEGG | D01514 |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C17H15ClN4S |

| 分子量 | 342.85 g·mol−1 |

| エチゾラム | |

|---|---|

| 形状 | 白色または微黄色結晶 |

| 融点 | 145–149 °C |

エチゾラム(英語: Etizolam)は、チエノトリアゾロジアゼピン系に属する抗不安薬、睡眠導入剤であり、ベンゾジアゼピン系と同様の作用を持つ。チエノジアゼピン系とするものもある。日本の吉富製薬で開発され、日本、イタリアなどで医療用医薬品として提供されている。商品名はデパス。多くの後発医薬品が存在する。

連用により依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。医薬品として承認されている国家が少ないため、向精神薬に関する条約による規制はない。

日本では、麻薬及び向精神薬取締法の第三種向精神薬に指定されている。他のベンゾジアゼピン系の薬剤を含めても、日本の薬物乱用症例において3位がエチゾラムである。エチゾラムを10倍量誤投与し、植物状態となった事例は、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、厚生労働省による事故防止の検討会でも取り上げられており、医療事故防止に重要である。

作用機序

分類上、ベンゾジアゼピン系抗不安薬とよく似た化学構造と作用機序を有するため、チエノトリアゾロジアゼピン系の薬剤は上記の薬剤群内に分類される。薬効、薬理についても、シナプス後細胞側に存在するGABAA受容体に結合することによりCl-イオンを透過させやすくし、神経細胞の膜電位を負の方向に過分極(活動電位の閾値に到達させる方向とは逆方向)させることで神経細胞全体としては興奮が起こりにくくなり、脳神経活動全体に対して抑制的に働く。

トリアゾラム(ハルシオン)は、ベンゾジアゼピン誘導体である。

GABAA受容体は3種類のサブユニットα、β、γが複数ずつ組み合わされて構成されたイオンチャネル共役型受容体であり、そのたんぱく質のモチーフは4回膜貫通型の膜たんぱく質型に分類される。そしてGABAA受容体の存在する組織の部位によってサブユニット構成が異なることが知られている。GABAがGABAA受容体に結合することでCl-イオンチャンネルが開くが、ベンゾジアゼピン結合部位はGABA結合部位とは異なりアロステリック的にGABAの作用を増強するように働く。また、ベンゾジアゼピン類はγサブユニットと関係が深いことが研究により判明している。

GABAA受容体は小脳などを含めた広く脳全体に分布しているものの、特にベンゾジアゼピン類に感受性を持つGABAA受容体が多いのは視床下部および大脳辺縁系、中でも扁桃核である。これらの部位においてチエノトリアゾロジアゼピン系抗不安薬もGABA作用を増強し神経伝達に対して抑制作用を示すことで、不安・緊張などの情動異常を改善する。それ故、中枢神経の他の部位が関与する機能、例えば高次脳機能等に対しては抑制作用が少ない。また、ベンゾジアゼピン系抗不安薬と同様に、睡眠導入および筋弛緩作用も併せ持つ。そして、大量では呼吸抑制を引き起こす。

薬物動態学

エチゾラムはジアゼパムに比べ、強い力価(重量あたりの薬理作用強度)を持つ。すなわち、薬理実験ではベンゾジアゼピンの5~6倍の作用を示し、1/4程度の量で作用が期待される。そして、作用発現および持続が短時間(6時間以内)であるという特徴を持ち、服用後約3時間(食後30分経口)で最高血中濃度に到達する。

抗不安薬としては他のものと大同小異である。薬理的な半減期が短いため、連用後の離脱症状が出やすく、そのため依存しやすい。

適応

日本での承認された適応は以下である。

物性

エチゾラムは、常温常圧において固体であり、常圧における融点は、146 ℃から149 ℃である。光に対して不安定であり、光に当たると徐々に分解することが知られている。pH4.0以下の酸性水溶液(胃液)では開環体へと変化し効力が減弱するものの、アルカリ性の小腸に達すると再び閉環体に戻り、活性を持って小腸で吸収される。アルカリ水溶液中では37℃で4時間は安定である。

禁忌・一般的注意

年齢、症状により適宜増減する。体内に残存しやすい高齢者は1日1.5mgまでとする。眠気を催したり、注意力・集中力・反射運動能力の低下が起こることがあるので、自動車の運転や危険をともなう機械の操作は控える。自分の判断で勝手に服用を中止したりしない。エタノール(酒)との併用は、神経抑制作用によりエタノールの酩酊作用を増強することから、推奨されない。

使用禁忌

併用注意

- 中枢神経抑制剤 - 両薬剤が相加的に作用を発現する。

- MAO阻害剤 - 同剤は肝臓でのエチゾラム代謝を競争的に阻害するため、作用強度が増大したり持続時間の延長がみられる。

- フルボキサミン - 同剤は肝臓でのエチゾラム代謝を競争的に阻害するため、作用強度が増大したり持続時間の延長がみられる。

これらの薬剤と併用する場合は、投与量を適宜減量する必要がある。

慎重投与

- 心障害、肝障害、腎障害のある患者

- 脳に器質的障害のある患者(作用が強く現れる)

- 小児および高齢者

- 中等あるいは重篤な呼吸障害を持つ患者

副作用

- 精神神経系副作用

- ときに眠気、ふらつき、めまい、歩行失調、頭痛・頭重、言語障害、また、まれに不眠感、興奮、焦燥、振戦、眼症状(霧視、調節障害)が現れることがある。

- 統合失調症等の患者で逆に刺激興奮、錯乱等が現れることがある。

- 肝機能障害

- 黄疸あるいは血清中の酵素指標の上昇など肝機能障害を示すことがある。

- 長期間の使用では眼瞼痙攣

また、以下の少数の副作用が報告されている。

- 呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス

- 呼吸抑制が現れることがある。中等あるいは重篤な呼吸障害を持つ患者では炭酸ガスナルコーシスが現れることがある。

-

悪性症候群

- 発熱、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗、白血球の増加、血清CK(CPK)の上昇等、悪性症候群の症状が現れることがある。

-

横紋筋融解症

- 筋肉痛、脱力感、CK(CPK)値上昇、血中および尿中ミオグロビン上昇など横紋筋融解症が現れることがある。

-

間質性肺炎

- 発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等、間質性肺炎の症状が現れることがある。この薬剤に対するアレルギー反応が原因と考えられている。

- 遠心性環状紅斑 skin lesions

眼瞼痙攣はエチゾラムを扱う製薬会社のみから副作用掲載のための問い合わせがあったため掲載されているが、ベンゾジアゼピン系など同類の薬剤で起こる可能性があり、ベンゾジアゼピン眼症として提案されている。

依存性

日本では2017年3月に「重大な副作用」の項に、連用により依存症を生じることがあるので用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため関係機関に通達がなされた。奇異反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え漫然とした長期使用を避ける、用量順守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する旨の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌8誌による要旨が記載されている。

過量摂取

エチゾラムのオーバードースによる自殺が多数あり、過量摂取が致命的となる可能性がある証拠が存在する。

エチゾラム0.5 mgのところを、誤って10倍量である5 mgを投与したため呼吸停止し、植物状態となり、業務上過失致死傷罪の疑いで捜査となった例がある。この事例は、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、厚生労働省による事故防止の検討会でも、医療事故の事例として取り上げられており、重要である。

エチゾラムについては、2016年(平成28年)10月14日から向精神薬に指定されたことに伴い、同年10月13日付け厚生労働省告示第365号をもって、同年11月1日より処方箋の投薬量が30日分が限度になる内服薬に定められた(平成28年10月13日付け厚生労働省通知保医発1013第1号「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について」)。

投薬上限日数の設定にあたり、公益社団法人日本精神科病院協会から、2016年(平成28年)9月22日付で上限30日、田辺三菱製薬から2016年(平成28年)8月8日付で、上限90日の要望書が厚生労働省に出されている。

乱用

エチゾラムは、薬物乱用の可能性がある。エチゾラムは霊長類での実験にて、バルビツール酸の作用に影響を与えることが示されている。

世界保健機関の薬物依存専門委員会は、エチゾラムの乱用の可能性を中等度と評価しているが、使用承認している国家が少なく国際的には乱用が問題となっておらず、向精神薬に関する条約におけるスケジュールの指定は行われていなかった。(国際規制がないことから、下記のように2010年代に様々な国で流通し規制が続いた)2019年に世界保健機関は、ほかの多くのベンゾジアゼピンと同じくエチゾラムを向精神薬条約のスケジュールIVに指定するよう勧告、渇望や離脱症状を起こしベンゾジアゼピン系の依存の特徴があり、多くの国で乱用の文献が存在し過剰摂取死亡から検出されるようになっているとした。

2013年時には、ベンゾジアゼピンと非ベンゾジアゼピン系を含めた日本の乱用症例において、3位がエチゾラムであり、薬物乱用リスクの高い薬剤に同定されている。

日本ではかつて規制管理下にないため、30日分を超える処方が行われ、119人の処方実態の調査では38.7%の人が重複処方を受けていたため、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬に指定し、規制管理することが必要だと主張されていた。

こうして2016年10月1日、麻薬及び向精神薬取締法における第三種向精神薬に指定された。医療従事者の中にはデパス(エチゾラム)が主に日本で使用されており、海外ではスペインなどごく一部の国でしか承認されていないことから、国際的な向精神薬の指定枠組みにのらなかったことが指定が遅れた原因だと見る向きもある。

2014年より、アメリカ合衆国アーカンソー州でスケジュールI(最も強い規制)に指定され、ドイツで2013年、イタリアで2015年より規制下にある。アメリカのアラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州、バージニア州、ジョージア州、インディアナ州でもなんらかの規制がなされ、2017年8月よりアリゾナ州でも予定されている。

耐性と依存、離脱

他のベンゾジアゼピンと同様、突然または急速な断薬によって反跳性不眠などのベンゾジアゼピン離脱症候群が起こる。まれに断薬時に悪性症候群を起こすケースがある。

ベンゾジアゼピン系薬物でも、短時間作用で高力価の薬剤によるものにおいて離脱症状が起こりやすく、エチゾラムはそういった薬剤である。

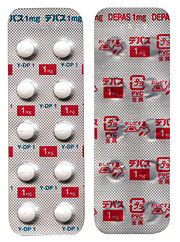

商品名

吉富製薬(現在の吉富薬品、田辺三菱製薬の子会社)の「デパス」が先発医薬品である。錠剤型のデパス錠0.25mg、デパス錠0.5mg、デパス錠1mg、また散剤のデパス細粒1%(10mg/g)が存在する。

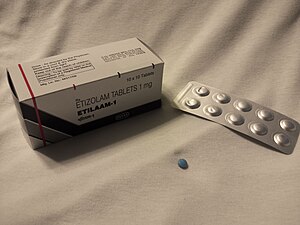

後発品には、アロファルム、エチゾラム「トーワ」、エチセダン、エチゾラム「EMEC」、エチゾラン、エチドラール、カプセーフ、グペリース、サイラゼパム、セデコパン(エチゾラム「JG」)、デゾラム、デムナット、ノンネルブ、パルギン、メディピース、モーズン(エチゾラム「TCK」)などがある。エチドラール、セデコパン(エチゾラム「JG」)は、細粒1%の商品も存在する。世界には、エチラームなどがある。

後発医薬品については、誤調剤を防ぐのと政策変更のため、エチゾラム「JG」(長生堂製薬製造、日本ジェネリック販売)やエチゾラム「TCK」(辰巳化学製造、各メーカー販売)のように、旧来の商品名から「エチゾラム+メーカー略号」と名称が変更された。

日本、イタリア、インドで医薬品である。日本国外でも Depas、Sedekopan 等の商品名で販売されている。

日本での経緯

吉富製薬(現・田辺三菱製薬)が開発し、商品名デパスとして1983年9月に承認され、1984年3月に発売された。

- 承認年月日 1983年9月21日

- 薬価基準収載日 1984年3月17日