宗教の起源

| 宗教人類学 |

|---|

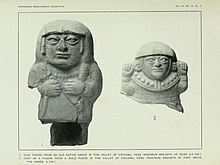

ペルー出土の古代の擬人化像

|

宗教の起源(しゅうきょうのきげん)とは、古代において人類が宗教観や原始宗教を最初に持った時点・事象のことである。これは精神的起源と社会的起源に分類でき、それぞれの宗教が持つ固有の逸話的な起源である様々な創世神話とは区別される。

宗教の起源を解明する取り組みでは、人類の進化の過程で現われる宗教的行動から多くの情報が得られる。人間が初めて宗教的になった時期は明確ではないが宗教的行為の信頼できる証拠は中期旧石器時代(5-30万年前)から見つかっている。古代エジプトとメソポタミアで宗教は成文化され宗教史が始まる。

本記事では人類の知能向上に伴ってはじめて宗教感が生じた時点から宗教史が始まるまでの間に関して、可能な限り多様な視点からの論説を示す。

宗教

宗教的行為は様々な形で世界各地で見られるが、宗教は世界の全ての集団で見られるヒューマン・ユニバーサルな現象である。次のような行為はしばしば共通してみられる:

- 超越的存在、超自然現象、ヌミノースといった概念があり、通常は幽霊、悪魔と神のような存在や、魔法や占いのような行為が含まれる。

- ほとんど常に音楽や踊りを伴った儀式、式典

- 道徳、善のような社会的規範の指示

- 神話、宗教的真理 、教義

霊長類の行動

現在生存している人類に最も近い親類はチンパンジーとボノボである。彼らと人類は400万から600万年前に生きていた祖先を共有している。したがって、チンパンジーとボノボはこの共通祖先のもっとも良い代理者と見なすことができる。ただし宗教の進化的発達の理解に霊長類学を用いることには幾分論争がある。バーバラ・キングは彼らは全く宗教的ではないが、宗教の進化に必要だったいくつかの特徴を持っていると主張している。その特徴とは高い知性、例えば象徴的なコミュニケーション能力、社会規範の感覚、「自己」の認識、連続性の概念などである。

道徳の進化

フランス・ドゥ・ヴァールとバーバラ・キングは二人とも人間の道徳心が霊長類に見られる社会性から発達したと考えている。道徳は人間に固有の形質であるが、霊長類、イルカ、クジラのような多くの社会性動物が原始的な道徳的振る舞いを見せることは良く知られている。マイケル・シャーマーによると次のような特徴が人間と他の社会性生物(特に大型類人猿)に共通してみられるとされる。

- 愛情と絆、協力と相互援助、共感と感情移入、直接および間接的な互恵関係、利他主義と互恵的利他主義、対立の解消と仲裁、欺瞞と欺瞞の認識、共同体の概念を持ち、他者が自分をどう思うかを気にかけ、共同体の社会的ルールの反応を認識する。

ドゥ・ヴァールは、全ての社会的動物は価値ある集団生活のために自己の振る舞いを抑制するか変えなければならなかったと主張する。原始的な道徳感情は、個体の自己本位主義を抑制し、より協力的な集団を構築する方法として霊長類の社会で進化した。しかし個体の行動や心理が集団の利益を増大させるために働くと安易に考えることはできない。社会性生物にとって集団とは、それを作り維持することが目的ではなく、繁殖成功の手段である。いかなる社会的生物であっても利他的グループの一員であることのメリットは、独り者であることのメリットを上回らなければならない。例えばグループの結束の欠如は、構成員が部外者から攻撃を受けやすい状況を招くかも知れない。グループの一部であることは食物を見つける可能性を増大させるかも知れない。これは大きく危険な獲物を倒すために集団で狩りをする動物では明らかである。

全ての社会的動物には社会的ヒエラルキーがあり、おのおののメンバーは自分の位置を知っている。社会秩序は行動に関する一定のルールによって維持され、支配的なメンバーは罰を通して秩序を強める。しかしより秩序だった霊長類にも互恵性や不公平の感覚がある。チンパンジーは誰が好ましい行動を取り、誰が不適切な行動を取ったかを覚えている。例えばチンパンジーは以前に毛繕いをしてくれた個体に食物を分け与えやすい。

チンパンジーは50前後の個体がしばしば分裂、融合を繰り返す緩やかな繋がりの中で生きる。人類の祖先も同じような規模のグループで生きていた可能性はありそうである。現存している狩猟採集民社会の規模から考えれば、旧石器時代の人類は100-200の個体が連合して暮らしていたと考えられる。道徳は100から200人の集団で社会の統制、対立解消、集団の団結の手段として発達したかも知れない。

ドゥ・ヴァールによれば、人の道徳には他の霊長類の社会では見られない二つの洗練された特徴がある。人間はかなり厳格な報酬、罰、評判の構築で社会の道徳規範を強制する。またある程度の判断と理屈を用いる。これは動物の世界では見られない。

心理学者マット・J・ロッサーノは宗教が道徳から派生し、個人の行動の社会的監視を代行する超自然的存在を含むまで拡張されたと主張する。絶えず監視する祖先、精霊、神を社会領域に含むことで、利己性を抑制し、より協力的な集団を構築する効果的な戦略を発見した。彼は宗教の適応的価値は集団の成功にあったと考えている。

有史以前の宗教の証拠

旧石器時代の埋葬

ホモ・サピエンス以前の宗教的行為の証拠は明確ではない。宗教的な思考のもっとも初期の証拠は死者の儀式的な埋葬である。大部分の動物は同種個体の死にさりげない関心を向けるのみである。したがって人間の死へのこだわりはユニークである。儀式的埋葬は人間行動の進化において重要だと考えられている。儀式的埋葬は生と死の認識、来世や死後の生命の信念を意味している。フィリップ・リーバーマンは「副葬品を伴う埋葬は明らかに宗教的習慣と日常生活を超えた死への関心を意味している」と述べる。もっとも初期の死者の処理の証拠はスペインのアタプエルカから発見されている。この場所でホモ・ハイデルベルゲンシスと思われる30人分あまりの人骨が洞窟内で見つかった。ネアンデルタール人は意図的に死者を埋葬する初のホモ属である可能性がある。彼らは石の道具、動物の骨と共に仲間の遺体を浅い墓に埋めたかも知れない。これらの副葬品の存在は埋葬者への感情的な繋がりを示し、もしかすると死後の生命に対する信念を示している可能性もある。ネアンデルタール人の埋葬跡はイラクのシャニダール、クロアチアのクラピナ、イスラエルのケバラ洞窟で見つかっている。しかし一部の研究者は非宗教的な理由で埋められたかも知れないと考えている。他の何人かの研究者は、(恐らく宗教的な)埋葬に加えてネアンデルタール人のような中期旧石器時代の人類がトーテム信仰や動物崇拝を行っていたかも知れないと主張する。エミール・ベヒラーは中期旧石器時代の洞窟から見つかる証拠に基づいて、当時のネアンデルタール人がクマ信仰を持っていたのではないかと主張している。同様の人類の証拠は10万年前のものが知られており、ベンガラで着色された人骨が見つかっている。また様々な副葬品が埋葬地跡で発見された。イノシシの下顎骨が人骨の腕にはめられているのが発見されている。フィリップ・リバーマンはこう述べる:

シンボルの使用

宗教的シンボルの使用はヒューマン・ユニバーサルな現象である。考古学者スティーブン・ミズンは、創造神話や超自然的な存在、超自然的アイディアの象徴として宗教的習慣はシンボルを含むのが一般的だと考えている。超自然的存在は自然の摂理に反するために、他人に伝えたり共有するのは常に困難である。この問題は芸術に代表される物質的な手段を用いることで克服できる。物質の形に変換されれば、超自然的概念は伝えられ理解されるのが容易になる。

宗教と芸術の繋がりを考慮すれば、発掘されたシンボルの証拠は人の心が宗教的思考を行う能力があった可能性を示していると考えられる。芸術とシンボルは宗教的思考に必要な抽象概念と想像力の存在を示す。ヴェンツェル・ヴァン・ヒュイスティーンは、不可視な存在をシンボルを通して解釈することで人類の祖先は抽象的な信念を持つことができたと考えている。

シンボルを用いた行動の初期の証拠のいくつかはアフリカの中期旧石器時代の遺跡から発見されている。少なくとも10万年前からベンガラのような顔料を用いていた証拠がある。顔料は狩猟採集にはほとんど実用的な意味をなさない。したがって彼らが顔料を用いていたのは儀式的な目的があったためだと考えられている。現在でも、世界中で残存している狩猟採集民の多くはベンガラを儀式的な用途に用いている。赤い色はどの文明でも普遍的に血、セックス、生と死を表していると主張されている。

ベンガラの使用をシンボルの代用と見なすことはあまりに間接的すぎるとしばしば批判される。リチャード・クラインとスティーブン・ミズンのような科学者は芸術の明白な存在は抽象概念の典型と認めるだけである。前期旧石器時代の洞窟芸術は石器時代における宗教的思考の明白な証拠を提供する。ショーベの洞窟壁画には半身が人間で半身が動物の生物が描かれている。このような神人同形の例はふつう、シャーマニズム的習慣と関連している。

脳の進化

宗教的な心は脳の進化の結果の一つであり、それによって宗教的、哲学的思考が可能になった。人類の進化の歴史の中で、ヒト科の脳は初期と比べて3倍になり、50万年前にピークに達した。脳の巨大化の多くは新皮質で起こった。脳のこの部分はより高い認知機能の情報処理に関係しており、宗教信仰に必要である。新皮質は自己意識、言語、感情を司っている。ロビン・ダンバーの理論によれば、多くの種で新皮質の相対的なサイズが社会性の複雑さと相関している。新皮質サイズはいくつかの社会的な変数、例えば社会集団の規模や求愛行動の複雑さと相関している。チンパンジーでは新皮質が脳の50%を占めるが、現代人ではそれが80%である。ダンバーは50万年前の初期のホモ・サピエンスで新皮質の重大な進化が起きたと主張している。彼の研究はヒト科の現生種と絶滅種の社会行動にプロットされた新皮質サイズの回帰分析に基づく。

道具の使用

ルイス・ウォルパートは道具の使用から生まれた思考が宗教の進化に重要な役割を果たしたと主張している。まず、複雑な道具の作成は、実際に道具を作る前に自然には存在しない物体を心に描かなければならない。さらに、道具がどのように使われるかも理解していなければならない。そのためには因果関係の理解が必要となる。したがって石器の洗練度の度合いは宗教の原因能力の指針となる。ウォルパートは複数の構成要素を持つ道具(例えば手斧)の使用が原因と結果を理解する能力の証拠になると主張している。

言語と宗教

宗教は人から人へと伝えられる言語のような記号的コミュニケーションシステムを必要とする。フィリップ・リーバーマンは「ヒトの宗教的思考と道徳感情は明らかに認知-言語機能に根ざしている」と述べる。サイエンスライターのニコラス・ウェードはこう述べる。

- 世界中の文化で見られる行動のほとんどと同じように、宗教は5万年前、アフリカから分散する前の祖先人類の人々の間で存在したに違いない。宗教儀式は通常、非常に口頭的な音楽や踊りを含むが、宗教的真理は定まっていなければならない。もしそうなら宗教は言語の出現に先行することができない。以前は出アフリカの直前に現代的な形の言語が獲得されたと主張されていた。宗教が明晰な現代的な言語の進化を待たねばならないとしたら、5万年よりもすぐ前に出現しただろう。

組織宗教の起源

| 時代:年前 | 社会のタイプ | 構成人口 |

|---|---|---|

| 100,000-10,000 | 小集団 | 10s-100s |

| 10,000-5000 | 部族 | 100s-1,000s |

| 5,000-3,000 | 首長制国家 | 1,000s-10,000s |

| 3,000-1,000 | 領邦国家 | 10,000s-100,000s |

| 1,000-現在 | 帝国 | 100,000s-1,000,000s |

組織宗教はその起源を近東で起きた1万1千年前の農業革命にまで遡るが、世界の各地で独立して同様の出来事が起きたかも知れない。農業の発明は狩猟採集生活から、定住傾向の強いライフスタイルへと人類の社会を変革した。農業革命の結果人口は爆発し、技術開発の速度は加速した。食糧を集めるための移住集団から領土制国家や帝国への移行は、新たな社会的、政治的環境を反映したより専門化され発達した宗教の誕生を促進した。小集団や部族が超自然信仰を維持していたが、そのような信仰は権力者の支配権や富の移動を正当化したり、無関係な個人間での平和を維持するのには役に立たない。組織宗教は次のように社会的、経済的安定を提供する手段となった。

- 領民に社会や安全のサービスを提供する見返りに税の徴収権を支配者に認めることを正当化した。

- 小集団や部族は血縁関係にある少数の人々からなる。しかし国のようなより大きな集団は何千もの無関係な個人からなる。ジャレド・ダイアモンドは組織宗教が、それがなければ敵対的な関係に陥りやすい無関係の個人同士に結びつきを提供したと主張する。彼は狩猟採集民族の社会での主要な死因が殺人であったと主張している。

農業革命から生まれた国(古代エジプトや古代メソポタミアのような)は首長、王、皇帝が政治的と精神的な二重の指導者を演じる神政であった。人類学者は実質的に全ての領土的社会と首長制国家が宗教的権威を通して政治的権力を正当化していることを発見した。

筆記と想像力

農業革命に続いて、3500年前の筆記の発明は技術開発のペースを加速させた。筆記はシュメールかエジプトで発明され、最初は説明のために用いられていたと考えられている。まもなく筆記は神話を記録するために用いられるようになった。最初の宗教的な記述は宗教史の始まりを示す。古代エジプトで発見されたピラミッド文書は知られている中でもっとも古い宗教的記述の一つで、紀元前2400-2300年頃の物である。筆記は宗教的習慣に永続不変の概念を与え、組織宗教の維持に重要な役割を果たした。

認知科学的研究

ダン・スペルベルは初めて、教義のような形而上的概念が事実であろうと無かろうとに関わらず、宗教は人間の脳の産物であり科学的探求の対象になると主張した。

宗教の進化心理学

進化心理学は心臓や耳や免疫系と同じように、認知能力にも遺伝的基盤があり、従って自然選択によって進化したという仮定に基づく。宗教は人類の歴史の初期に脳の構造が進化した事によって生み出されたという一般的な合意が認知科学者の間にある。しかし宗教的精神の進化を駆動したメカニズムについては議論がある。二つの主流な説はどちらも、宗教は自然選択によって進化したと考えているが、一方は宗教それ自体が選択上の有利さをもたらしたと考え、もう一方は宗教が他の精神的適応の副産物だと考えている。「他の精神的な適応」には次のような能力が含まれるかも知れない:

- 危険を加えてくる可能性のある存在を推論(し発見)する能力

- 自然の出来事に原因となりそうな物語を備え付け(原因療法のように)対応する能力

- 他の人にはそれぞれの心があり、それぞれの信念・欲求・意図があることを認める能力(心の理論)

認知心理学者は人が生まれつき持ついくつかの世界を理解するための能力、素朴心理学や素朴物理学、素朴生物学といった概念や実体二元論を好む傾向が宗教概念の基盤となっていると推測している。捕食者を素早く自動的に察知する能力は持ち主の生存可能性を高めるが、それは風の音や雲に浮かんだ人型の模様にも反応するかも知れない。しかしそのような誤作動には進化的なコストがかからない。これらのような適応は人間がすぐには説明できなかった多くの事象、例えば雷、嵐、太陽や月の動き、生命の複雑さなどに意図を持った行為者の存在を想像することを可能にする。

心理学者スティーブン・ピンカーにとっては宗教的信念に向かう普遍的な傾向は真に科学的な謎である。彼は宗教が適応と見なせる基準を満たしておらず、宗教的な心理は祖先の生存を助けた他の精神的適応の副産物だと考えている。一方D.S.ウィルソンは宗教が集団の生存を助けた群選択的現象であると主張している。

心理的プロセス

宗教認知心理学は宗教的思考と宗教的習慣の背後にある心理的プロセスを解明しようと試みる新たな研究分野である。この分野の先駆者である認知人類学者ダン・スペルベル、スコット・アトランの研究に基づく。二人は初めて、宗教的認識が(例えば思考や感情のような)実体のない領域について、印象的で記憶に止めるよう働く他の様々な精神的な適応の副産物であり、目的論的に働く人の心の産物ではないかと主張した。またアトランは宗教的概念が、人に生まれつき備わった現実世界を理解するための知識、素朴心理学(心の理論:他者にも意図があることを理解する)、素朴物理学(物理法則を理解する)、素朴生物学(生物と非生物を理解する)の産物であると推測している。

二人の研究に基づいてパスカル・ボイヤーは従来の宗教の起源に対する説明、つまり1.宗教は説明を与える。2.宗教は安らぎを与える。3.宗教は社会を形作る。4.宗教は認知的錯誤である。の4つを検討した。ボイヤーの視点によれば、1.人は必要があって説明するのであって、説明を与えたいという情動に突き動かされて説明するのではない。またどんなことでも説明されるわけではない(例えば何故罰が当たったのかは説明の対象になっても、神は具体的にどのような方法で罰を当てるのかは疑問視されない)2.宗教自身が恐怖を煽ることは珍しくない。3.必要性があることと、制度が作られることは同じではない。4.全ての突飛な概念が受け入れられるわけではなく、受け入れられやすい概念とそうでない概念は区別できる。このような従来の説明は、宗教の理解に役立つが、起源の説明としては十分ではないと指摘した。

宗教的概念はすこしだけ現実世界の通常の法則(特に素朴物理学や素朴心理学)を侵害する。ボイヤーとジャスティン・バレットの実験では、全能の神を説明するよう求められると、祈らなければ思いが通じない、同時に一つの行いしかできないというように、人々は全能の神であっても人間からかけ離れた存在として想像しなかった。そのようなわずかなありえなさが人の心に忘れがたいという印象を与えるのだとボイヤーは考え、神学的妥当性(PCにちなんでTC)と名付けた。宗教概念はミームとして人の心で作り出され、受け継がれていき、その過程でより忘れがたく受け入れられやすい(TCとしてより妥当な)概念は頻度を増してゆく。

ボイヤーは宗教の様々な成分、儀式や超自然的概念、規範の指示、葬儀や死への説明などについて、それぞれが異なる認知能力に根ざしており、異なる起源を持ち、したがって現在見られる宗教の起源を説明する単一の理論は存在しないと述べている。

遺伝学

一部の研究者は宗教が人間の本性と遺伝的に「堅く結び付けられて」いると主張している。議論が多い一つの仮説は「神遺伝子」仮説と呼ばれる。一部の人々は宗教的啓示に傾倒する素因を与える対立遺伝子を持っていると主張されている。このように主張されている遺伝子の一つがVMAT2である。ただしこの説は学術誌に発表された物ではない。

関連書籍

和書

- スティーブン・ミズン 『心の先史時代』青土社 1998年 ISBN 4791756533

- ニコラス・ウェード 『5万年前』 イースト・プレス 2007年 ISBN 9784872578287

- パスカル・ボイヤー 『神はなぜいるのか?』NTT出版2008年 ISBN 4757101740

洋書

- Churchward, Albert. (1924) The Origin and Evolution of Religion (2003 reprint: ISBN 978-1930097506).

- Cooke, George Willis. (1920) The Social Evolution of Religion.

- Hefner, Philip. (1993) The Human Factor: Evolution, Culture, and Religion. Minneapolis: Fortress Press.

- Hopkins, E. Washburn. (1923) Origin and Evolution of Religion

- King, Barbara. (2007) Evolving God: A Provocative View on the Origins of Religion. Doubleday Publishing. ISBN 0385521553.

- Lewis-Williams, David (2002) The mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. Thames & Hudson, ISBN 0500051178

- Mithen, Steve. (1996) The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05081-3.

- McClenon, James (2002), Wondrous Healing: Shamanism, Human Evolution, and the Origin of Religion, Northern Illinois University Press, ISBN 0875802842, https://books.google.co.jp/books?id=HRUHHQAACAAJ&redir_esc=y&hl=ja (Reviewed here by Journal of Religion & Society)

- Parchment, S. R. (2005) "Religion And Its Effect Upon Human Evolution", in: Just Law of Compensation ISBN 1564596796.

- Reichardt, E. Noel. (1942) Significance of Ancient Religions in Relation to Human Evolution and Brain Development

- Wade, Nicholas. (2006) Before the Dawn: Recovering the Lost History of Our Ancestors. The Penguin Press ISBN 1-59420-079-3.

- Alfred North Whitehead (1926) Religion in the Making. 1974, New American Library. 1996, with introduction by Judith A. Jones, Fordham Univ. Press.

- Lewis Wolpert. (2007) Six Impossible Things Before Breakfast: The Evolutionary Origins of Belief. New York:W.W. Norton.

脚注

関連項目

外部リンク

英語

- IACSR - International Association for the Scientific Study of Religion

- The Prehistory of the Mind The Cognitive Origins of Art, Religion and Science By Steven Mithen Reviewed by Andy Gorman

- The Religious Mind and the Evolution of Religious Forms

- Religion, empathy and a Brookfield Zoo gorilla: An anthropologist Chicago Sun-Times, Feb 4,

- Stewart Guthrie Faces in the clouds A New Theory of Religion, ISBN 0195098919

- Evolutionary psychology of religion スティーブン・ピンカー.

- Adaptations, Exaptations, and Spandrels

- Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion ISBN 1593850883

- Atran, Scott In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion ISBN 0195178033

- Religious thought and behaviour as by-products of brain function パスカル・ボイヤー

- Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religion By Todd Tremlin, 2006 ISBN 0195305345