大麻の医学的研究

大麻の医学的研究(たいまのいがくてきけんきゅう)では、大麻使用による薬理効果、または健康への影響について記述する。医療利用については医療大麻を参照。世界保健機関 (WHO) が大麻の科学的証拠を精査した2010年代後半にはいくつかの報告書がまとめられた。

身体症状の中毒では、大麻により致死量に至る安全係数は、推定で通常使用量の1万倍で、致命的となることはほとんどない。精神症状(急性中毒)では、1994年のDSM-IVによれば時に重度の不安や不快な気分、社会的ひきこもりが起こるとされる。DSM-IVの「大麻依存」では、大麻依存のある人では強迫的に使用するが、一般に身体依存はなく離脱症状についての信頼性のある報告はないと記されていた。しかし2013年のDSM-5では「大麻離脱」の診断名が追加された。大量で長期の大麻の使用後に、使用の中止や相当な減量によって生じるとし、程度は通常、臨床的な関与(看護・治療など)が必要となるほどではないと記されている。1997年の世界保健機関の報告書は、大麻依存症は治療がなくても寛解する(治る)割合が高いことが示唆されているとしている。2018年の世界保健機関の報告書は、大麻使用障害となる人は少ないため発生率など信頼できる傾向を見出すのは難しいとしている。2018年のWHOの報告書では、急性の#大麻中毒は短期的な精神病の状態(妄想や幻覚が優勢)を生じさせることがあるが、統合失調症の発症につながるかは異論があり議論のままだとされる。1997年の世界保健機関の報告書は、#無動機症候群は明確に定義されておらず、長期的に大量に大麻を使用する者の慢性的な中毒との区別が明確でないとしている。

大麻の使用と抑うつの関連について因果が明確ではないという意見もかつてはあったが、2019年に複数の縦断研究のメタアナリシスでうつ症状のリスク増加が示された。

認知機能低下については2018年のメタアナリシスで急性期の悪影響が、2022年のシステマティックレビューで長期的な悪影響が示されている。

薬理学

生化学

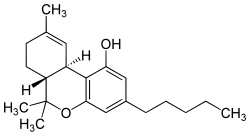

大麻に含まれる向精神作用のある主な物質は、テトラヒドロカンナビノール (THC、またはΔ9-THC) である。商用栽培の大麻の花穂に含まれるTHCは、クローンや液肥の調整、シンセミア(受粉させずに雌株の花穂を成長させる栽培法)によって、野生の大麻よりも強化さたものがある。THCは、ヒトの体内に取り込まれた後、化学的な変化を経てカンナビノイドになり、これが脳に直接作用する。

1990年、カンナビノイド受容体タイプ1 (CB1受容体) が発見され、他の神経伝達物質と同様に、ヒトの体内で自然に生産され、恒常性に関与しているという理解が深まる。カンナビノイドは苦痛の伝達系等に作用し、特にオピオイドに対してドーパミンアゴニストの役割を果たす。このことが、リスクの比較的高いモルヒネなどオピオイドを代替する鎮痛薬としての医療研究に道を開いたといえる。

翌年1991年に発見されたカンナビノイド受容体タイプ2 (CB2受容体)はミクログリアに発現している。CB2Rは、活性化すると上方制御される。統合失調症は、CB2R遺伝子内の一塩基多型の発現や、CB2Rの機能低減に関連付けられているという説もある。(内因性)カンナビノイドによって、ミクログリア上のCB2Rが刺激され、ミクログリアが活性化する。

2006年の研究では、THCはアセチルコリンエステラーゼ(AChE)を抑制し、かつAChE PASと結合させ、脳の老化に関係すると言われているβアミロイドペプチドを減少させることが発見されている。この効果は、AChE PASとアルツハイマー型認知症の因果関係が証明されて以降、アルツハイマー治療の一定の目標となっていた。

生理的効果

使用後すぐに現れる主な生理学的影響として、心拍数の上昇、口の渇き、目の充血、眼圧の低下、集中力の低下、食欲の増進が上げられる。また血圧の変化、気管支の拡張、嘔吐反応の抑制、眠気、喉の渇きと食欲の増加などがある。また、脳波はアルファ波が通常より若干低い周波数で、長く持続することが知られている。

同時に、味覚や嗅覚、聴覚の偶発的な拡張など多くの主観的効果をもたらし、使用量が増すと、時間や空間の感覚がねじ曲がったり、映像や音楽の迷走、一部の多シナプス反射の失調、没個性などが発生する。

大麻の喫煙による酩酊状態は、1時間から4時間である。THC含有量の違うマリファナ煙草(0%-3.6%)を実験施設で健康な成人男性10名に喫煙してもらい、その作用時間を詳細に調べると、主観的効果は約3.5時間で消え、心拍数、瞳孔の拡散は一日以内に元に戻った。少なくとも、一本のマリファナ煙草の残留効果は小さいといえる。

カンナビノイド受容体が多く存在するのは、順に、運動、感情、学習、動機付けなどを司る大脳基底核、運動調整をする小脳、短期記憶とストレスを調整する海馬、脳の高次機能を司る大脳新皮質であり、これらにカンナビノイドが作用することによって、行動に変化が現れる。動物実験、臨床試験ともに、短期記憶の混乱が観察されている。これは、海馬がカンナビノイドの影響により、「一時的に海馬が損傷された状態」になるためで、その結果、海馬神経単位の活動と入力機能が低下し、最終的に記憶形成に関わる課程が阻害される。この作用は、THCが代謝されるに従って失われ、最終的に海馬の機能は通常に戻る。

2018年の世界保健機関の報告書では、交通事故の危険性を小~中程度(20-30%)増加させるとしている。イギリス交通研究所が運転シミュレーターを使った反応時間の実験では携帯メールの作成で35%、アルコール(法的容認内)を飲んだ状態で21%、大麻喫煙で12%低下するという結果であった。

精神的効果

精神的な作用としては陶酔や聴覚、触感、味覚の変化がある。一過性のリラックス・多幸感・五感変化など、知覚変容がもたらされる。

精神障害の診断

精神症状は、『精神障害の診断と統計マニュアル』(DSM)や、世界保健による国際疾病分類第10版である『ICD-10第5章』の「F-12 大麻類使用による精神および行動の障害」で診断される。以下のようなものがあるが、以降の節で解説する。

- 大麻中毒 (Cannabis intoxication)

- 大麻乱用 (Cannabis abuse、DSM-IV)、大麻使用障害 (Cannabis use disorder、DSM-5)

中毒

身体症状は poisoning で、日本語で中毒である。大麻により致死量に至ってしまうための安全係数は、サルでのデータから推定すると通常の使用量の1万倍である。大麻は毒性が低く急性中毒で致命的となることはほとんどなく、治療は主に精神的苦痛がある場合に安心させるような会話を行い、薬を使った治療は不要なことが多い。

精神症状は intoxication で、同様に日本語では中毒である。精神症状を診断するためのDSM-IVでの大麻中毒の診断基準Bは、「臨床的に著しい不適応性の行動的または心理学的変化」であり、誇大性、嗜眠、短期記憶の障害、複雑な思考が困難、知覚の変化、運動能力低下などが起こり、時に重度の不安や不快な気分、社会的ひきこもりが起こるとする。DSM-5では、本人が大麻によって妄想や幻覚が生じていると認識している場合(現実検討できている)、精神病性障害ではなく中毒だと診断される。

大麻の過剰摂取や、恐怖感や罪悪感、不安感、ストレスなどにより、バッドトリップと呼ばれる嫌悪反応が起こることがあり、一過性の抑うつ、離人感、被害妄想などのパニック状態がある。バッドトリップは、主に適量や扱いが分からない未経験者が陥りやすく、対処法としてはリラックスできる環境に移り、安静にすることが良いとされている。またオランダのコーヒーショップでは、砂糖水を飲ませ落ち着かせるのが一般的である。

スクリーニング検査としては、尿検体からTHCを測定する。

動物における毒性

『メルクマニュアル』によれば、吸引した場合のTHCのLD50(テストしたラットの内、50%に対して致死量)は、体重比にして42 mg/kgである。別の文献で、経口摂取では雄ラットのLD50は1270 mg/kgであり、雌ラットは730 mg/kgである。経口で致死的な過剰摂取状態に陥るには、カンナビノイド受容体を飽和させる量の40,000倍の量の大麻が必要である。2022年、マリフアナが合法化されているカナダやアメリカで、マリフアナを接種して具合が悪くなるペットが増えている実態が、獣医師の調査で明らかにされており、イヌが死に至った症例も報告されている。

LD50の比較

- アルコールの経口投与 LD50:若年ラットでは10600 mg/kg、成長したラットでは7060 mg/kg

- ニコチンの経口投与 LD50:ラットでは50 mg/kg。

- 食卓塩の経口投与 LD50:ラットでは3000 mg/kg

- カフェインの経口投与 LD50:ラットでは192 mg/kg

- THCの経口投与 LD50:ラットでは1270 mg/kg

依存症

各研究報告では、薬物の依存性を以下のように報告し、大麻の依存性は低いとしている。

国境なき医師団の創設者として知られるフランスの医者で政治家のベルナール・クシュネルは、ピエール・ベルナール・ロック博士の監修の下、1998年に政府報告をまとめ、依存性と神経毒性によって薬物の分類を行った。最も依存性が高く、かつ致命的なクラスとして、ヘロイン、コカイン、アルコール。中間クラスとして、ベンゾジアゼピン、幻覚剤、たばこ。大麻を最も危険性の低いクラスとした。報告で、「大麻は、第3章に定義された、神経解剖学的、脳化学的、そして行動学的見地から、神経毒性を持たない。そして以前から指摘されている長期大麻使用者の脳の形態変化は、近代的なMRIによる検査で確認することはできない。さらに、大量のTHCを投与したマウスにおいても、海馬の不可逆的形態損傷は発見されなかった」とし、クシュネル自身による総括では、「科学的見地に立つと、アルコールやコカインとは対照的に、大麻の神経毒性は立証できない」と締めくくった。

1994年に改定された精神医学の診断指針である 『精神障害の診断と統計マニュアル』第4版 (DSM-IV) により、薬物依存症の概念は変革を迎えた。DSM-IVにおける薬物依存の診断には、身体依存を必要とせず、既存の依存の考え方を改定する物であり、それ以前までは、薬物依存の定義は確立していなかった。これにもとづく新たな依存(精神依存)の考え方のもとで大麻の依存は研究されることとなり、大麻が薬物依存を起こすことの研究は、主に2000年代に入って行われるようになった。

DSM-IV(1994年)の「大麻依存」の項には、大麻依存のある人では強迫的に使用するが、一般に身体依存はなく、離脱症状について臨床的に意義のある信頼性のある報告はないと記されていた。しかし2013年のDSM-5において、「大麻離脱」の診断名が追加された。大量で長期の大麻の使用後に、使用の中止や相当な減量によって生じるとし、症状の程度は通常、臨床的な関与(看護・治療など)が必要となるほどではないと記されている。依存と乱用が使用障害に一本化されたため、診断名は大麻使用障害となる。

1997年の世界保健機関の報告書は、「標準化された診断基準を用いる臨床的及び疫学的研究によれば、大麻依存症候群の特徴は、薬物使用に対する自己制御の喪失、業務遂行能力の妨げとなり、大麻の使用を原因とする認知と自発性の障害、そして、特に長期的な大量使用者における自尊心の低下や抑うつ状態など、その他の関連問題を特徴とする」と述べる一方、使用をやめるために治療を求める者がいる可能性はあるが、依存症の推定有病率と治療を求める者が少ないことから治療がなくても依存が寛解する(治る)比率が高いことが推定されるとした。

有病率

| 薬物 | 依存症の割合 |

|---|---|

| たばこ | 32% |

| ヘロイン | 23% |

| コカイン | 17% |

| アルコール | 15% |

| 抗不安剤(鎮痛剤や睡眠剤を含む) | 9% |

| 大麻 | 9% |

その薬物を使用したことがある者が、一生のどこかで依存症へと移行する累積的な割合の推定値は、DSM-IVの基準で、ニコチン使用者で67.5%、アルコール使用者で22.7%、コカイン使用者で20.9%、大麻使用者で8.9%(34,653人での調査)。

2018年の世界保健機関の報告書は、使用障害の推定値は幅があり大麻では典型的には10-11人に1人(9-10%)とされるが、大麻使用障害となる人は少ないため、有病率など信頼できる傾向を見出すのは難しいとしている。

診断基準が異なるため、大麻使用者のうち大麻使用障害が22%(依存と乱用の概念を含む)、大麻乱用が13%、大麻依存症が13%だと導き出された21研究からのメタアナリシスがある。1994年のECA Studyで米国北部で調査された2万人のうち、4.4%がDSM-III-R基準での大麻の乱用あるいは依存症とし、その約5分の3は大麻依存症であるとしている。

依存症の診断がなく、週に3日以上の頻繁な大麻利用者600名を追跡し、3年の間にDSM-IVにおける大麻依存症と診断された累積の発生率は、約37%であった。

依存性の比較

| 薬物 | 依存性 | 離脱症状 | 耐性 | 報酬作用 | 陶酔性 |

|---|---|---|---|---|---|

| ニコチン | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |

| ヘロイン | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |

| コカイン | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |

| アルコール | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |

| カフェイン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| 大麻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

| 薬物 | 指標(最大15) |

|---|---|

| ヘロイン | 12.9 |

| アンフェタミン | 6.1 |

| コカイン | 5.5 |

| LSD | 3.1 |

| 大麻 | 2.6 |

| エクスタシー | 1.3 |

大麻使用障害の知識の進展が少ない理由に、2017年時点でも動物モデルの確立が困難だということもある。ヘロイン、ニコチン、コカイン、アルコール、オピオイドなどほかの薬物では、げっ歯類が自己投与するという動物モデルが確立されている。しかし大麻は弱い行動強化因子であり、薬物探索行動を含む大麻使用の動物モデルを確立できていない。THCは脂肪組織に蓄積し、半減期は数日単位と長い薬物のためモデル動物の行動に影響を与える可能性がある(欠乏感を感じにくい)。

経過

ある研究では、依存から半数の者が依存を脱している期間の平均は、ニコチン27年、アルコール13年、大麻5年、コカイン4年である。

インドでの大麻使用者100名からの統計では、ICD-10の基準で58名が、DSM-5の基準では74名が使用に関する障害であり(ICD-10では依存症・DSM-5では使用障害)、DSM-5における重症は32名で、一番合致した診断基準は「薬物の効果への耐性」であり、ほかに薬物への渇望、離脱が一般的であり、職業など重要な活動が薬物使用によって減るといった基準は最も満たされなかった。29人では苦痛度が高いため離脱症状の診断に合致する。大量かつ長期に用いた72人中29人、約40%に離脱症状が起きたのみで、日常的に使用しても一部の人でしか症状による機能障害を起こさず、過半数はいつでも大麻をやめることができると返答している。大麻をやめる目的で治療を求めたのは7人であった。

自然経過に関する研究で、DSM-IVにおける大麻乱用および大麻依存症と診断された444名を3年間追跡し、67%が寛解(診断を満たさない)しており、そのうち37%は完全断薬ではなく使用は継続しており、かなりの割合が自然に寛解することが分かった。DSM-IVの大麻依存症の基準を満たす207人を追跡し、1年半時点と3年後にも依存症であったのは28%で、どちらの時点でも依存していないのは約40%であり、大麻依存の持続性は低く予測は難しいが、依存が持続しやすいと思われる依存・乱用の症状数の多い人への治療介入が効果的である可能性があるとした。過去に大麻使用障害となり回復した119名へのアンケートでは、専門治療を約79%の人が、セルフヘルプを約77%と多くが支援強化を支持した一方、助けのない自然回復も約53%と過半数が支持している。

依存の治療

2018年の治療についての広範な調査がある。心理社会的方法では、認知行動療法と動機づけ面接が筆頭であり、多くの研究でこの2つ療法の効果は同等でほかの心理療法よりも効果が高いとされ、それらの併用が最善である可能性があるが、マインドフルネスも研究中である。薬物療法では、CB1(カンナビノイド受容体タイプ1)作動薬、ガバペンチン(使用と離脱症状を軽減)、N-アセチルシステインなど一部の薬剤では、ひとつの研究でのみ(再現性がない)大麻使用障害の症状を改善することが示されていおり、抗うつ薬や抗精神病薬を含む他の種類の薬では効果が確認できず、タバコ禁煙におけるニコチンパッチと同じ原理となる置換療法(徐々に中止しやすくする)に注目があり、THC製剤やCBDが使われている。400mgのCBDは、偽薬よりも効果的だというランダム化比較試験がある。

2006年の報告では、認知行動療法と動機付け報酬強化の併用を調査している。調査は、大麻依存と診断された参加者に対して、大麻をやめる代わりに商品券を受け取れるグループ(A)、認知療法を受けるグループ(B)、両方を受けるグループ(C)にわけた。3ヶ月後、Aグループ40%、Bグループ30%、Cグループの43%が大麻の使用を止めた。さらに12ヶ月の追跡調査の結果、Aグループ17%、Bグループ23%、Cグループの37%が使用中止を継続していた。

離脱期

上述の通り、DSM-5において、大量で長期の大麻の使用から急激に減量すると発生するが、一般に臨床的な関与(看護・治療など)は不要とされる。

大麻の禁断症状は外見で分かるような症状は極めて稀であり、長期常用者に限られている。また、アルコールやヘロインなどの身体的に顕著な禁断症状を伴う薬物に比べて「穏やかで期間も短く、一旦止めたユーザーが再び始めようとする誘惑もあまり起こらない」としている。これは、ヘロインやアルコールなどの禁断症状の起こりやすいドラッグでは数時間から数日で代謝物が体外に排出されるのに対して、大麻の代謝物の場合は排出されるのに数週間かかることも関係していると言われている。

週3日以上大麻を使用した1527名に対し、DSM-5の診断基準を使い過去1年以内に離脱症状があったかを調査(現在の診断ではない)、約12%の人に3つ以上の症状があり大麻離脱症状の診断に合致するとした。研究の制限として、離脱症状の苦痛が重症なのかを判断する重症度の情報がなかった

前述のインドでの大麻使用者100名での調査では、大麻使用障害の者の約40%に離脱が発生し、睡眠の問題、食欲不振や体重減少、イライラ、攻撃性が一般的であった。大麻を過去6ヶ月間、最低1ヶ月に25日・1日平均3.3回使用している重度の常用者12人に大麻摂取を断たせた研究では、劇的な身体症状は診られず、アルコールやアヘンでの症状よりも軽いとしながら、総合的に食欲が落ち、睡眠障害、そわそわ・いらいら、攻撃性亢進といったニコチンの禁断症状と同様の気分障害が見られ、大麻摂取によりそれらは消失し、症状の発症率は78%以上であった(被験者12名では少ないが)。

大麻の離脱症状は、長期常用した場合の異常な夢などが起こることもある。抑うつ、疲労、頻繁なあくびなどが見られたとの報告もある。1997年の世界保健機関の報告書では、離人症性障害とフラッシュバックは少数の症例のみ報告されているだけで、大麻が関連しているかどうかの医学的根拠はないとされる。

2008年1月に、大麻(最低1ヶ月25日以上常用)とタバコ(最低1日10本以上常用)を常用している12人を対象にし、5日間かけて行った研究では、大麻とタバコの併用者で大麻使用を断った場合は睡眠障害が多く、タバコの中断では不安や攻撃性亢などの気分障害が多く見られた。

大麻の効果に対する耐性は急速に発生する可能性がある一方急速になくなり、個別に耐性が報じる速度が異なるため、ある研究では陶酔効果には4日の間に耐性が生じたが、食欲刺激効果では生じなかった。

- 基礎研究

- ラットの実験で精神依存性について、一般に自己投与しないため、大麻には依存のための報酬効果がないとみなされるが、中等度の量を与えた場所を好むという試験は機能していた。

- ラットの実験では、長期的大量投与を中止するだけでは離脱症状は起こらず、カンナビノイド拮抗薬でTHCをブロックすることで起こる。 同様の記述が2018年の世界保健機関の報告書にもあり、リモナバン(拮抗薬)などを使わずに自然な離脱症状が起こる証拠はない。

慢性的な影響

全米科学アカデミー医学研究所 (IOM) は、煙による害を別にすれば、大麻使用による副作用は他の医薬品で許容されている副作用の範囲内にあるとしている。またイギリスの研究団体ベックリー財団も「大麻は精神および身体を含む健康問題で良くない場合があるが、相対的な害では、それはアルコールやタバコより極めて害が少ない」としている。

2004年に行われた日本の全国調査では、日本で大麻を主な乱用薬物として精神医学的治療を受けている患者17人(15人に他の薬物の使用歴があった)は、6割(10人)が精神病(F-12.5, F12.7など)、3割(5人)が依存症 (F-12.2) と診断され、1割(3人)が入院治療を受けている。

精神病

1997年のWHOの報告書では、大麻精神病という疾患は明確に定義されていないのが実情であり、さらに推定される症状も統合失調症など他のすでにある精神疾患と判別がつかないため、大麻精神病を確認するには研究による証拠の提出が必要となるとしている。2018年のWHOの報告書では、急性の大麻中毒は短期的な精神病の状態を生じさせることがあるが、統合失調症の発症につながるかという議論については、議論されたままであり異論があるとしている。

日本では、主として大麻で全国の精神科有床医療施設で治療を受けている者の17人(15人は他の違法薬物を併用)のうち10人は、精神病との診断を受けている。国立精神・神経医療センターの薬物依存研究部の松本俊彦によれば、大麻によって依存症外来を訪れる人は少なく、もともと精神障害があり大麻を自己治療的に使用した者や、薬物事犯の裁判中に減刑のための方便として受診した者が多く、後者では問題は生じていない。

アメリカの救急科の受診では、コカインを原因とした例が最も多く、またほかの薬物を併用しているほう薬物単独よりも多く、違法な薬物では大麻だけが増加しており、2004年に比較して2011年では大麻単体で2倍に大麻併用では1.6倍に増加している。

無動機症候群

物事に無関心になり学業、仕事、その他の目標思考活動に興味を示さなくなる無動機症候群が出現することが報告されていた。無動機症候群の定義は、倦怠感による生産性の低下、注意力欠乏といった症状だが、重度の大麻使用が原因で無動機症候群が見られたとするケースでも、IOMの調査では大麻の使用と無動機症候群との因果関係を示す説得力のあるデータはない。1997年の世界保健機関の報告書は、自己報告はあるが、無動機症候群は明確に定義されておらず、長期的に大量に大麻を使用する者の慢性的な中毒との区別が明確でないとしている。

高校生を対象とした症例対照研究では大麻使用者と非使用者との平均点の違いはほとんど見られず、大学生を対象にした調査でも大麻使用者のほうが非使用者よりも成績がよいことが判明し、ほとんど同じように学業を達成している。

大麻を与えた被験者のほうが対照群よりも長時間働き、研究の終了時にも同等の得点を獲得している。言い換えれば「対照群である健常者は、より短い時間で大麻使用者と同等の得点を得られた」という事である。

南カリフォルニア大学やスイス、フランスの研究でも、同様に大麻使用者と非使用者と比べても無気力になったり成績悪化を起こすといったことは見られなかった。

うつ病

2003年のスウェーデン政府の報告書では、大麻は違法薬物の中では精神障害との関連が強く、様々な精神障害を発症するリスクは、ヘロインよりもはるかに高いとしている。

2016年の世界保健機関の大麻についての事前審査報告書では、大麻の常用とうつ、不安などの関係が報告されているが、大麻の使用、精神の状態、また認知機能はそれぞれが影響を及ぼす可能性があるので因果関係を決定することは困難だとしている(それらは関係はしているがどちらが原因でどちらが結果なのか明確にできない)。

医療大麻の使用理由として、うつ症状は3番目であり一般的である、。大麻の成分カンナビノイドの作用を阻害するリモナバンは、うつの発症の増加から発売中止になったことから、カンナビノイドには抗うつ作用がある可能性がある。

2014年にカナダのグループが行った14件の縦断研究の76058人を対象としたメタアナリシスで、日常的な大麻使用とうつ病のリスクが関連している可能性があるとされた。その議論部以降では研究の制限事項が説明され、本文の結論部では、控えめな結果であり多くの手法的な制限があることから、結果は注意深く扱う必要があるとしている。リスク増大の傾向は特にヘビーユーザーに強くみられた。

2019年には、縦断研究・観察研究11研究から若年者23317人にを対象としたメタアナリシスで大麻使用により、うつ症状ののリスクが1.37倍と有意に増加し、自殺企図のリスクが3.46倍と有意に増加することが示された。制限事項の解説 (Limitationsの節) では、縦断研究のメタアナリシスとはいえ強い因果関係を示すことはできず、含まれた全ての研究で他の物質使用や学業の放棄などを調整した訳ではないと記載している。若年者における大麻の使用率は高く、それに伴ううつと自殺が大いに増加する可能性があると結論づけている。

暴力行為

過去に専門機関による大麻に関する網羅的な調査では、イギリス内務省の薬物乱用委員会(2002年)やカナダ上院薬物特別委員会(2002年)、全米医学アカデミーの医学研究所 (IOM、1999年)などの調査や研究では大麻が暴力や攻撃性、非行などの主因となるという事は以前は否定されていた。また、臨床研究でも大麻による陶酔が敵対心を増加させる兆候はかつては見出されていなかった。

しかし大麻と精神障害者による暴力の関係について、ジュール・R・デューレ(モントリオール大学)らが2017年9月21日に発表した、急性精神医学施設から最近退院した患者における大麻の継続使用と暴力との関係を調べた研究は、「長期にわたる持続的な大麻使用は、アルコールおよびコカインの使用よりも、暴力に対するより恒常的な関係を示した。」と述べる。

またカナダのグループが行った2020年のメタアナリシスは、30研究から29万6,815人の若年者を対象とし、大麻の使用は暴力行為とおよそ2倍のリスクで関連していることが示された。後半の制限事項解説(Limitationsの節)で注意事項が述べられている。ほかの交絡因子である、暴力歴、酒など他の薬物使用、行動問題を考慮した研究はほとんどなく、また限られた縦断研究から得られた結果であるため、大麻の使用が暴力につながるのか、暴力が大麻の使用につながるのか慎重に検討すべきである。

各種疾病への影響

精神的影響でも同様だが、医療大麻では研究品質の良いランダム化比較試験がよく行われるが、大麻の長期的影響では、娯楽目的などの使用者の自己報告に頼っていることが多く(実際には検査で大麻が検出されないかもしれない)、またそうした研究ではアルコールなど他の薬物の影響、もとからあった精神の問題など因果関係が確立しにくい要因が含まれている。

天文学者でSF作家のカール・セーガンは、大麻に関する統計資料のほとんどが有害が前提とされる統計手法か、意図的に数字を改竄した資料も存在し、科学的検証に耐えられないデータばかりが媒体で取り上げられ「有害である」と喧伝されていると主張している。

免疫機能への影響

大麻の免疫系に対する影響は不明瞭であり、大麻の使用が免疫系のT細胞やB細胞の機能を僅かに断続的に混乱させるとする研究はあるが、他の多くの研究では正常値を示している。

1974年に行われた研究で大麻使用者の免疫機能低下がみられたが、多数の追試実験では再現することはできなかった。動物実験ではリスザルに人間が通常摂取する、およそ1000倍の量に相当する100mg/kgのTHCを1日に投与した結果、ヘルペスが増加したと報告されている。

生殖能力への影響

1974年に発表された男性の長期大麻常用者を対象とした研究では男性ホルモンの一種であるテストステロンが44%も減少し、性機能が低下して精液に異常が見られたと報告されている。しかし、他の研究ではテストステロンの減少を再現できていない。1日にジョイント20本の喫煙を30日間強制させた実験では僅かに精液の濃度が低下したが、結果は正常範囲内であり、生殖力に影響することはないとされている。

動物実験では大量にTHCを投与した場合にホルモンが変化し排卵が抑制され、投与を中止した場合に正常化されたとする研究報告がある。別の実験ではメス猿に対して1年間のTHC投与で耐性が形成され正常な排卵周期に回復している。

妊婦・胎児への影響

1984年に大麻の有害成分は胎児にも影響を及ぼし、胎児の大麻中毒や流産、死産の原因にもなり、妊娠時の大麻喫煙による胎児への害の調査報告がなされているが、母体の加齢、タバコ、アルコールなどの交絡因子を考慮した場合、大麻との関連性の統計的有意性を失うことが指摘されていた。またこの時点では多くの研究では大麻による悪影響を見出していなかった。

2016年の世界保健機関の事前審査報告書では、妊娠中の大麻の使用が重大な影響を及ぼすという証拠はほとんどなく、もしそのような影響があるなら大幅に大麻の使用率が上昇した50年間で統計などで明らかになるとしていた。ジャマイカで行われたフィールド調査では妊娠時に大麻をお茶にして飲んでいることが多かった母親とそうでない母親の乳児を比較した結果、差異は見出されなかった。

しかし2000年以降の研究では、妊娠中に大麻を使用した母から生まれた子どもでは、出生時体重、身長、頭囲が小さく、時に顔貌異常や知能障害がみられた。さらに、子どもの出生後の白血病や筋肉の悪性腫瘍の発症率が高くなることが、複数の調査結果で報告されている。

2021年にアメリカのグループが行った、2010年から2018年に入院した妊婦2091万4591人を対象としたビッグデータ研究では、入院時に大麻使用障害があった妊婦でうつ、不安、嘔気のリスク上昇が見られ、これらの結果はJAMA Psychiatryで報告された。

脳への影響

2010年にアメリカのグループが行った若年者を対象した研究では、大麻使用で前頭前野が有意に萎縮することが示された。2016年に別のアメリカのグループが行った成人を対象とした研究では、大麻使用で前帯状皮質が有意に萎縮することが示された。この萎縮は大麻の用量依存性だった。

2016年の世界保健機関の事前審査報告書では、研究条件が不均一であり脳の変化と長期的な大麻の使用との因果関係を推測することはできないというシステマティックレビューを引用している。イギリスアルツハイマー協会は、大麻(やその成分THCやCBD)がアルツハイマー病の治療薬として研究されていることを紹介している(THCも参照)。

2016年、マウスを使った動物実験にて大阪大学大学院医学系研究科解剖学講座(分子神経科学)の准教授の木村文隆を中心とする研究では、外から大麻を摂取することにより、大麻に含まれるカンナビノイドが、必要なシナプスまで刈込を行い大脳皮質神経回路の破綻をきたすことを発見し、米国科学誌「Journal of Neuroscience」に公開し、大麻や危険ドラッグが脳に悪影響を与えることの科学的根拠を明らかにしたとしている。

2021年、アメリカ、ドイツ、イギリス、アイルランド、カナダ、フランス、中国のグループが行った共同研究では、思春期の大麻使用が5年後の両側前頭前野の萎縮に関連すると示された。逆に5年後時点の大麻使用がベースラインの脳萎縮には関連していなかったため脳の萎縮は大麻使用後に起こったものだと示唆された。

認知機能への影響

1999年に全米疫学学会誌に掲載された1,300人を対象とした研究で「15年以上にわたって大麻のヘビーユーザーとライトユーザー、全く使わなかった人の間で有意な認知機能の低下はなかった」と報告された。永続的な影響にはエビデンスが乏しいという意見もあった。

2018年の世界保健機関の報告書は次のメタアナリシスに言及し、認知機能の低下はほんのわずかとしていた。また大麻使用から72時間後には低下はなかったという研究にも言及し、低下が元に戻ることを示す可能性に言及していた。

2018年に行われた若年者を対象としたメタアナリシスでは、69個の試験を用いて2152人の大麻使用群と6575人のコントロール群を比較し、結果大麻使用群で有意な認知機能の低下が認められた。具体的な認知ドメインとしては学習機能、遂行機能、処理速度、注意、ワーキングメモリーなどが有意に低下した。一方で視空間認知への影響は有意ではなかった。これらの認知機能低下は被験者の年齢や大麻使用開始年齢によらず認められた。

2022年にカナダのグループが大麻が認知機能に対して与える慢性的な影響についてメタアナリシスのシステマティックレビューを行った。結果、遂行機能などのドメインに、急性期だけでなく長期的にも悪影響があることが示された。これらの効果量は軽度から中等度だった。

呼吸器への影響・発ガン性

2018年の世界保健機関の報告書によれば、かなり強い疫学的な根拠によって大麻の使用によって肺、頭、首のガンのリスクは増加していない。

フランスの消費者情報誌 60millions-magazine が行った研究によると、大麻の最も一般的な消費方法である「ジョイント(紙巻大麻)」として消費する場合、吸引される煙に含まれる有害化学物質は、通常のフィルター付き煙草(実験ではマールボロ赤箱と比較)の約7倍であるという調査結果がある(ただし、大麻からタバコにしか含まれないはずのニコチンも検出されている)。つまり、ジョイント3本で煙草20本分という計算になる。この原因として、ジョイントでは一般にフィルターを使わないことで有害物質を直接通過しているということが。また、カナダの研究では煙草と同じような吸い方で大麻を吸った場合にはタール量は変わらず、強く吸った場合にタール量が2-2.5倍増える事が示されている。

また、たばこと大麻の併用は慢性閉塞性肺疾患の症状が悪化することが示されている。大麻の長期使用者では、慢性気管支炎などの呼吸器障害の罹患率が高くなる。

大麻は依存性が低く、少量で効果を得ることが可能であるため、煙草のように長期間にわたって毎日のように終日何本も吸うことは非常に稀であり、大麻の月間消費量はジョイント平均18.7本であるとの主張がある。これに対してタバコ喫煙者はタバコを1日に平均15~20本をほぼ1年中繰り返して吸うため、タバコ喫煙者の方が消費量が多い。大麻喫煙者が被るタールによる害は、1日の一般的な消費量(煙草20本、ジョイント1~2本)で比較して、煙草の1/3ほどということになる。

カリフォルニア大学の主導で行われた研究では「長期的に大麻を常用していても肺ガンになるような関係を全く見出すことはできなかった」としている。また年間のジョイント消費量が10-30本の大麻使用者に限ると逆相関関係にあることが示された。これに対してタバコ使用者の場合は肺ガンの発病リスクが20倍になるとしている。別の研究でも口腔ガンと上気道ガンも大麻との関連性は無いとしている。

大麻成分のカンナビノイドには抗ガン作用と生物の活性や反応を刺激し煙の発ガン作用を抑制してガンの発生を誘発する不安定なフリー・ラジカルの生成に関連する免疫システムの暴走が起こらないようにする働きがあるとの主張がある。これに対して、タバコの煙に含まれるニコチンはガン細胞の成長を促進し、細胞に血液を供給する働きが知られている。

注釈

参考文献

- DrugScience; (訳)臨床カンナビノイド学会 (2016-11) (pdf). 大麻及び大麻樹脂 事前審査報告書 (Report). 世界保健機関. http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys%5Cinformation%5C20170727184153-CC97B4F97654A980E12F5DE2CD6F31D69E0D99694120CC65742EC63D9DCF4585.pdf 2019年1月15日閲覧。.

- 世界保健機関 (2018) (PDF). WHO 18年6月専門家ピアレビュー (Report). http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20181002004432-0B46A4D21E8F6E8D7189BFF93B13E75688335DB0FBE1012638A96B499C4948A2.pdf. 以上は世界保健機関の報告の翻訳であり以下に掲載:“第40回WHO ECDD会議の結果について”. 日本臨床カンナビノイド学会 (2018年9月3日). 2021年1月17日閲覧。 英語原文(WHO)