性差

性差(せいさ)とは、雌雄の動物(ヒトにおける男性と女性)の性別的な差異の事である。第一次性徴および第二次性徴といった生物学的な違いのみでなく、職業適性・価値志向の違い等、社会的・心理的な差異(これを第三次性徴と呼ぶ考えもある)を指す。「生物学的」「心理的」「社会的」に大別出来る。

この項で扱う内容は、主にヒトについて説明する。

生物学的性差

人間の場合、第一次性徴では性器以外に外形的性差は無く(ただし、性器以外でも骨盤の形状が生まれつき性差があるため、第一次性徴でもウエストからヒップにかけて若干の性差はある)生殖能力も無いが、第二次性徴以降で性器以外でも外形的性差が現れ、生殖能力を持つようになる。染色体異常や性分化疾患、内分泌器系の異常などを持っている人は下記通りにならない場合がある。

外形的性差

- 人間の成年男性には比較的大柄で肩幅が広く筋肉が多くがっちりとした体を持ち髭が生え変声する人が多く、成年女性は比較的小柄で膨らんだ乳房、大きい乳首、広い乳輪、くびれたウエスト、小柄な割に大きなヒップを持ち皮下脂肪が多い体を持つ人が多い。

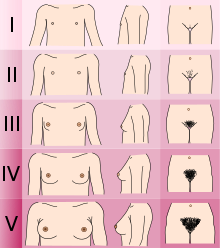

- 平均して9歳9ヶ月頃に女子で思春期が始まり乳房の発達が始まる(Thelarche・乳房のタナー段階II前半→乳頭期)ことで同年代の男子とは乳房から性器以外の外形的性差が生じ始め、それ以降他の体位でも同年代の男子と外形的性差が生じ始め、平均して11歳6ヶ月頃に男子も思春期を迎えることで同年代の男女間でさらに外形的性差が広がっていく。以下の年齢は全て平均年齢のため個人差の関係で同年代の男女間で外形的性差が生じる年齢が前後する場合がある。

- 9歳9ヶ月頃 女子で乳房の発達が始まる(Thelarche)ことで同年代の男子とは乳房から外形的性差が生じ始める。

- 10.88歳頃 女子身長のピーク成長率を迎え、同年代の男子より平均身長が高くなる。

- 女子で初経を挟む前後1年間 女子で初経(平均12.24歳頃)を挟む前後1年間は女子の体型が急激に変化し、同年代の男子と外形的性差が急激に広がる。

- 13歳頃 男子身長のピーク成長率を迎え、平均身長が女子を上回るようになる。これを過ぎると変声により、同年代の女子とは声の高さが異なるようになる。

生殖能力に関する性差

- 男性は女性を妊娠させる事ができ、女性は子供を産む。(ヒト以外の動物でも、一般的に出産する個体をメスとする)。

- 人間の男性は生殖能力次第で自分の子供を1000人以上まで持つ可能性が有るが、女性は20人位が限界である。代理母出産などではない通常の生殖の場合女性は自分の腹から産むため子供が自分の血を引いていることが確定できるが、男性は血液型の確認やDNA鑑定をしなければ正確には自分の血を引いた子供であるかはわからず、見た目(遺伝による容姿、利き腕などの癖)や出産期間からの逆算で判断するしかない。

ホルモンと性差の関係

- 哺乳類の脳のオス化は、基本的に胎児期の男性ホルモン濃度の高さによって方向付けられている。

- 胎児期のホルモンによる脳の男性化が子供の頃の遊びの傾向と性的指向の両方に影響を及ぼすことは、妊娠期の薬害の影響や先天的な内分泌疾患の子供を調査することなどから、それらの証拠が示されていった。

- テストステロン濃度との関係

- 生後12ヶ月の子供と親との相互作用をビデオに撮ると、胎児期のテストステロン濃度が高いほど、子供は親の目をよく見ていなかった。

- 生後18ヶ月と24ヶ月において、胎児期テストステロン濃度が高いほど子供の語彙が少ない傾向が見られたが、男女を別々に分析すると、関係性は統計的に有意ではなかった。

- 4歳児では、胎児期テストステロン濃度が高いほど社会的な関係の質が低く、また男児においては興味の対象の狭さと関連していた。

- 人差し指と薬指の長さの比は、胎児期の男性ホルモン濃度の高さと関係していると言われている。

- 健康的な女性にテストステロンを投与すると、表情の模倣の程度が下がるという報告もある。

遺伝子に関する性差

現代のDNA研究によれば、過去に生きた男性のほとんどはその血筋を残していない。

薬物の効果や副作用における性差

女性で効果が強まる

- 選択的セロトニン再取り込み阻害薬の抗うつ作用

- アスピリンの脳梗塞予防効果

- ジルチアゼムの血圧低下、狭心症緩和作用

女性に副作用が出やすい

- アセトアミノフェンによる肝障害

- ゾルピデムによる翌朝まで持ち越す眠気

男性に副作用が出やすい

- シスプラチンによるしゃっくり

脳の性差

近年では、脳レベルの性差についての研究、分析、評論も増えている。それに伴い「男脳」「女脳」、あるいは「システム脳」「共感脳」というような通念も(学術的・厳密でないものも多い)広く普及してきている。この差は、ヒトとしての進化の過程で狩猟採集生活が最も長期間であったため、そういった環境に適応した個体ほど生き残る確率が高かったことに起因すると考えられている。ただし、これが脳の構造に由来するか否かについては、まだ不明な点があり批判も多い。身体的な性別と脳の性別は必ずしも一致しない(男性脳あるいは女性脳傾向といった捉え方のほうがより妥当であると考えられる)ことや、生まれ育った環境にも影響されるということから、統計的な傾向とは異なった性質を示す個人もかなりの割合で存在する。そもそも、脳の性差は現代の科学では研究段階である為未解明の事も多く、脳の性差により個人の性質を断定する事は時期尚早である。東京大学教授の四本裕子は、男女の脳に形態的な差はなく、脳内部でのつながりには違いが認められるが、それが男女の認知や行動の違いにどう関わっているかまでは不明であるとしている。

学力差

OECDが実施している国際的な学習到達度テスト(PISA)では、女子の合計点の方が男子の合計点より高い。例えば2018年の調査では、女子は読解力で30%、科学的リテラシーで2%男子を上回り、男子は数学的リテラシーで5%女子を上回った。特に読解力は、全ての参加国において女子の方が男子よりも高く、統計的に有意な差があった。

学習障害は男子に多く、その発現率は男子の方が女子よりも約4倍ほど高いとされる。学習障害の中でも特に、読字障害になる男子が多い。学習障害以外の発達障害も男子に多いが、原因は不明確であるという。

脳の性差の肯定説

脳内の神経回路網のつながりの差異

和歌山県立医科大学の金桶吉起教授らは、2012年から約5年間にわたり、国内の大学生200人の脳にMRI調査を行った。脳の内部で互いに情報を交換している神経回路網(ネットワーク)のつながりが個人差や疾患によって異なることに注目した結果、男性は前頭葉でつながりが強く、女性は後頭葉のつながりが強いことが分かった。また、女性の場合は脳のネットワーク構造が月経周期によって変化することも判明した。その変化は、頭痛や不安感、イライラなど月経前の症状が強い場合は大きいとしている。

脳内での神経配線における結合の差異

米国科学アカデミー紀要に発表されたペンシルベニア大学の研究によると、男女の脳内において、その神経配線の結合の差異があることが示された。男の脳は左右の半球内での結合が多いのに対して、女の脳は左右の半球間の結合が多い。この差異が認知や行動に影響を与えるかは不明であり、研究では示されていない。しかしこの研究がニュース記事として公開された際、「男は空間認識、女は言語能力や社会的認知に長ける」といった研究とは関係のないステレオタイプと結びつけられ報道されてしまった。

脳の性差説に対する否定説

リーセ・エリオットが率いるロザリンド・フランクリン医科学大学の研究では6,000件を超えるsMRI(構造的核磁気共鳴画像法)検査の結果をメタ分析した結果、脳の海馬の大きさに大きな男女差はないことを示した。 また、左右の大脳半球をつなぐ神経線維が束になった脳梁は、大きさに男女差があるという説が否定された。 また、男女の脳は半球による言語処理の方法に大きな違いがあるという説も否定されたという。しかし上記の結果は、脳の構造・形態に関するものであり、東京大学大学院総合文化研究科 四本裕子准教授(認知神経科学・実験心理学)の「男女の脳に形態的な差はないが、脳内部の結合の強さ(様々な部位が、別の部位とどれくらい強くつながっているか)に差異がある」という知見に見られるように、脳の性差を否定するものではない。

男性脳の性質

システム化と空間認識能力

物事をルールに着目して分析しようとする「システム化」能力に優れているとされる。また、空間認識能力にも女性より優れている能力を持っていることが、286件のデータセットと10万人の被験者を含む、ブライデン等のメタ分析の研究によって明らかになった。空間能力にはさまざまな種類があり、その一部では女性の方が優れているが、「心の中での回転」「空間知覚」「空間の視覚化」においては、男性の方が優れていることがわかった。このことについて、「頭の中で小さいものを回転させることが上手だからといって,本当に何かに有利になるのか?」といった批判があるが、精神測定研究では、3次元空間の視覚化は数学的な問題解決と相関していることが示されている。また、著名な心理学者であるスティーブン・ピンカーは、エリザベス・スペルキとの討論の中で、アインシュタイン、ファラデー、マクスウェル、テスラ、ケクレ、ローレンスといった人たちは、まずはじめに動的な視覚イメージで発見にいきつき、後になってから方程式にまとめたと語っていることを示した。

空間認識能力の性差は男女の社会的格差とも関連することが報告されている。格差が小さい国ほど空間認識能力の性差が小さく、この能力が文化や環境とも関連していることが示されている。

自閉症との関連

サイモン・バロン=コーエンは「男脳」をシステム化がより得意な、「女脳」を共感がより得意な個体であると定義したうえで、自閉症を過度に脳が男性化した「超男性脳」といえる状態であると説明した。また、これが性差に基づくとする根拠として、胎児期におけるアンドロゲンの分泌に大きく影響されるとされる、指比について自閉症者やその家族では大きいことを挙げている。。

性的指向との関連

ストックホルム脳研究所のチームによる調査結果によると、異性愛者の男性=同性愛者の女性、同性愛者の男性=異性愛者の女性で脳に類似する特徴があることが分かった。

女性脳の性質

言語能力と社会的認知

読解や記述、言葉の流暢さなどを含む言語能力、記憶力、他人の心の状態を予測して、それに対して適切な感情で対応しようとする「社会的認知」能力に優れているとされる。

脳の周期性

女性は身体的な周期変動を持っている。この周期性によって脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモンと 黄体形成ホルモンの量と比率が変化する。このことによって月経の周期が支配され、精神的な変動にも影響する。 男性の脳ではこのような周期性はない。胎生期に精巣から分泌されたテストステロン(アンドロゲン・シャワーとよばれる)によるものだと考えられている。

この節の加筆が望まれています。 (2018年10月)

|

心理的性差

教育学、心理学、で研究されている。

脳の性差や、男性ホルモン・女性ホルモンなどのホルモンバランスなどとの関連性も報告される。が、後天的な環境に大きく影響を受ける場合も想定され、環境によって傾向づけられたものが生得的に備わっているとの錯覚を起こす場合も多々あるが、適用にはあまり注意は必要ない。

社会的性差

- ジェンダーの項目を参照のこと。

性差についての諸問題

- 性差別を参照のこと。

性差を用いた形容表現

よく、物事を形容する際に男性的、女性的という言葉が用いられ、世界中にそのような表現がある。日本では古くから『万葉集』の益荒男ぶり、『古今和歌集』の手弱女ぶりがよく知られた表現である。これらの表現は男性、女性の持つ感性、特徴などをステレオタイプ化したものであり、大雑把に言うと男性的なものは、勇壮、豪快、険阻、荒々しいという要素があり、対して女性的なものは、繊細、優美、平坦、穏やかという要素を持つ。近年は性差別につながることから、社会活動や文学、芸術作品などで用いることは少ないが、特徴はお互い対極にありながら、決して優劣は付けられない自然景勝地などには、古くから今日に至るまで好んで用いられてきている。

- 例

- 山岳

- 男性的…大雪山、槍ヶ岳、石鎚山など険阻な鋭鋒。

- 女性的…蒜山、安達太良山、美ヶ原など穏やかな山岳。

- 海岸

- 男性的…三陸海岸、東尋坊など断崖絶壁、奇岩が卓越した荒々しい海岸。

- 女性的…宇和海、三保松原など白砂青松のなだらかな海岸線やリアス式海岸。

- 渓谷

- 男性的…三段峡、昇仙峡など高低差の激しい河谷、滝や、奇岩がいたるところに卓越するような渓谷。

- 女性的…奥入瀬渓流、菊池渓谷などゆるやかに蛇行を繰り返し、浅瀬や淵が多い渓谷。

が該当する。また、近隣の観光地で対比的に用いることも多い。例としては

能登半島外浦(男性的)←→能登半島内浦(女性的)

足摺海岸《足摺岬、竜串など》(男性的)←→宇和海(女性的)

三徳山東麓の三滝渓(男性的)←→西麓の小鹿渓(女性的)

嵯峨渓(男性的)←→松島(女性的)

などがある。

また、各地の坂でも、同じ地点に向かう両者を比較して、勾配の急なものを「男坂」、勾配の緩やかなものを「女坂」と呼ぶことがあり、島嶼に対しても用いる例がある。