狂犬病

| 狂犬病 | |

|---|---|

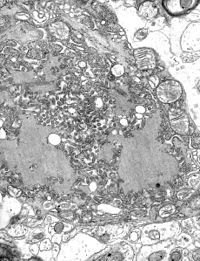

狂犬病に罹患した犬(狂騒状態後の麻痺期)

| |

| 分類および外部参照情報 | |

| 診療科・ 学術分野 |

感染症 |

| ICD-10 | A82 |

| DiseasesDB | 11148 |

| MedlinePlus | 001334 |

| eMedicine | med/1374 eerg/493 ped/1974 |

| Patient UK | 狂犬病 |

| MeSH | D011818 |

| GeneReviews | |

| 狂犬病 | |

|---|---|

| 別称 | Rabies |

| 診療科 | 感染症、神経科 |

| 症候学 | 発熱、恐風、恐水、不安感、興奮、精神錯乱など |

| 原因 | 狂犬病ウイルス |

| 治療 | 狂犬病ウイルスに感染した疑いがある場合、狂犬病ワクチンを至急接種。 |

| 予後 | 一度発症してしまうと致死率ほぼ100% |

狂犬病(きょうけんびょう)は、ラブドウイルス科リッサウイルス属の狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の人獣共通感染症である。すべての哺乳類に感染しうる。水などを恐れるようになる特徴的な症状があるため、恐水病(きょうすいびょう)または恐水症(きょうすいしょう)と称されることもある。実際は水だけに限らず、音や風も水と同様に感覚器に刺激を与えて痙攣などを起こす。

概要

毎年世界中で約6万人の死者を出しているウイルス感染症であり、一度発症すると99.99%以上の確率で死亡する。後述の通り生存例もきわめてまれにあるが、後遺症が残る。狂犬病による死者の95%以上はアフリカとアジアで発生している。感染した動物に噛まれた人の40%は、15歳未満の子供であった。ただし、狂犬病はワクチンによって予防できる疾患でもあり、ヒトからヒトへの伝播がなく、大流行につながる恐れもないことから、感染症対策の優先度は低くなる傾向がある。ただし、ヒトからヒトの感染は狂犬病に感染した患者がほかの人に噛みついたり、患者から採血し終わったあとの針を誤って医療従事者が刺したりしてしまえば感染はあり得るので、可能性はきわめて低いがゼロではない。

日本では、1956年のヒトとイヌ、1957年のネコを最後に撲滅されている(近年の輸入例については後述)。感染症法に基づく四類感染症に指定されており(感染症法6条5項5号参照)、イヌの狂犬病については狂犬病予防法の適用を受け(狂犬病予防法2条参照)、ウシやウマなどの狂犬病については、家畜伝染病として家畜伝染病予防法の適用を受ける(家畜伝染病予防法2条及び家畜伝染病予防法施行令1条参照)。

日本では、咬傷事故を起こした動物は、狂犬病感染の有無を確認するため、捕獲後2週間の係留観察が義務づけられている。係留観察中の動物が発症した場合はただちに殺処分し、感染動物の脳組織から蛍光抗体法で、狂犬病ウイルス抗原の検出を行う。

歴史

前史

狂犬病の正確な起源は不明であるが、古代メソポタミアのエシュヌンナ法典には「犬が市民を咬み、咬まれた市民が狂犬病になり死亡したときにはその犬の飼い主は40シェケルの銀を支払い、奴隷を咬んで奴隷が死んだときは15シェケルの銀を支払うべし。」との記載があり、古代ギリシャのアリストテレスは狂犬病に罹患した犬に噛まれると他の動物も狂犬病にかかると記している。また、古代ローマのアウルス・コルネリウス・ケルススは罹患した動物の唾液を介してこの病気が広まることを既に理解していた。

症状(ヒト)

潜伏期間は、咬傷の部位によって大きく異なる。咬傷から侵入した狂犬病ウイルスは、神経系を介して脳神経組織に到達して発病するが、その感染の速さは、日に数mmから数十mmと言われている。したがって顔を噛まれるよりも、足先を噛まれる方が、咬傷後の処置の日数が稼げることとなる。脳組織に近い傷ほど潜伏期間は短く、2週間程度。遠位部では数か月以上、2年という記録もある。

前駆期には風邪に似た症状のほか、咬傷部位皮膚の咬傷部は治癒しているのに「痒み」や「チカチカ」などの違和感、熱感などがみられる。急性期には不安感、恐水症状(水などの液体の嚥下によって嚥下筋が痙攣し、強い痛みを感じるため、水を極端に恐れるようになる症状)、恐風症(風の動きに過敏に反応して避けるような仕草を示す症状)、興奮性、麻痺、精神錯乱などの神経症状が現れるが、脳細胞は破壊されていないため意識は明瞭とされている。腱反射、瞳孔反射の亢進(日光に過敏に反応するため、これを避けるようになる)もみられる。その2日から7日後には脳神経や全身の筋肉が麻痺を起こし、昏睡期に至り、呼吸障害によって死亡する。

典型的な恐水症状や脳炎症状がなく、最初から麻痺状態に移行する場合もある。その場合、ウイルス性脳炎やギラン・バレー症候群などの神経疾患との鑑別に苦慮するなど診断が困難を極める。恐水症状は、喉が渇いていても水に恐怖を感じてしまうため、苦しむ動物や人間は多い。

症状(イヌ)

潜伏期間は20日から80日ほど。身体症状として、発熱、嚥下困難、過剰によだれを垂らす、真っすぐ歩けなくなる。最終的には全身の麻痺により呼吸困難となって死亡する。

また、落ち着きがなくなってあてもなく動き回り、地面をひっかき続ける。絶え間なく咆哮する。興奮してあらゆるものに噛みつこうとする。存在しないハエを捕まえようと空中で噛むような動作を見せる(フライバイティング)。さらに光や音に過剰に反応し、暗くて静かな場所を探して隠れることもある。

原因

一般には感染した動物の咬み傷などから唾液とともにウイルスが伝染する場合が多く、傷口や目・唇など粘膜部を舐められた場合も危険性が高く、感染コウモリが住む洞窟内での飛沫感染もある。狂犬病ウイルスはヒトを含むすべての哺乳類に感染し、昔は感染源のほとんどがイヌであった。近年はネコやコウモリ、サル、アライグマ、イタチ、アナグマ、タヌキなど、イヌ以外の野生動物が感染源として増加している。通常、ヒトからヒトへ感染することはないが、角膜移植や臓器移植によるレシピエント(移植患者)への感染例がある。

病原体

リッサウイルス属に属するウイルスは、遺伝子解析、血清型の分析から、下記の7つの遺伝子型 (Genotype) に分類される。

- Genotype 1(狂犬病ウイルス:Rabies virus)

- Genotype 2(ラゴスコウモリウイルス:Lagos bat virus)

- Genotype 3(モコラウイルス:Mokola virus)

- Genotype 4(ドゥベンヘイジウイルス:Duvenhage virus)

- Genotype 5(ヨーロッパコウモリリッサウイルス1:European bat lyssavirus type 1; EBL1)

- Genotype 6(ヨーロッパコウモリリッサウイルス2:European bat lyssavirus type 2; EBL2)

- Genotype 7(オーストラリアコウモリリッサウイルス:Australian bat lyssavirus; ABL)

Genotype 1(遺伝子型1型)が従来知られていた狂犬病ウイルスで、Genotype 2(遺伝子型2型)のラゴスコウモリウイルス以外のリッサウイルス属に属するウイルスは、ヒトに狂犬病様の脳炎を起こすことが知られている。

診断

診断法は「蛍光抗体 (FA) 法」によるウイルス抗原の検出、「RT‐PCR法」によるウイルス遺伝子の検出、ウイルス分離、血清反応、ELISA による抗体価の測定などにより行われるが、患者の血液や髄液中の抗狂犬病ウイルス抗体は発症前の潜伏期間中には検出されないため、狂犬病のウイルス感染を判定することは非常に難しい。

予後

試験的な治療法の成功症例を除くと、ワクチン接種を受けずに発病した場合は、確実に死亡へ至る。確立した治療法はなく、予後は絶望的である。

2004年10月以前までで、記録に残っている生存者は僅か5人のみで、いずれも発病する前に狂犬病ワクチン接種を受けていた。2004年10月、アメリカ合衆国ウィスコンシン州において15歳の少女が狂犬病の発病後に回復した症例がある。これは発病後に回復した6番目の症例であり、ワクチン接種なしで回復した最初の生存例でもある。

この際に行われた治療法は「ミルウォーキー・プロトコル」と呼ばれ、実際に数人が生存しており、治療法として期待されているが、回復に至らず死亡した事例が大半である。これを用いても生存率は1割ほどであり、たとえ生存したとしても、麻痺などの後遺症が残るのが現状であり、研究途上である。

近年では、この治療法により10歳のアメリカ人少女、2008年10月、ブラジルのペルナンブーコ州において16歳の少年が歩行困難と発語困難により依然として治療を続けているものの、回復に至った事例が稀にある。2018年1月9日ブラジルのアマゾナス州・バルセロス市在住の14歳の少年が同治療により狂犬病から生還した。

狂犬病は「(非遺伝性疾患として)もっとも致死率が高い病気」として、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病を含む)とともに、ギネス世界記録に記録されている。

予防

人間

ヒトについては発生国への渡航前の狂犬病ワクチン接種、および発病前(世界で感染の疑いがある動物に咬まれて帰国した際など)の治療、および抗ウイルス抗体(抗狂犬病免疫グロブリン製剤)の投与により、発症阻止が図られる。日本では2019年現在、抗狂犬病免疫グロブリン製剤が承認されていないため、ワクチン接種は、渡航医学で輸入ワクチンを取り扱うトラベルクリニック・病院にて、医師の自由診療で受ける必要がある。

上述の通り、発症後の治療法は存在しない。感染前(曝露前)であれば、ワクチン接種によって予防が可能である。これはヒト以外の哺乳類でも同様であり、そのため日本では狂犬病予防法によって、飼い犬の市町村への登録および毎年1回の狂犬病ワクチンの予防接種が義務づけられている。狂犬病ウイルスを保有する可能性のある動物に噛まれたり引っかかれた場合は直ちに傷口を消毒し、医師の診断を受けること。

アメリカ疾病予防管理センターでは、狂犬病が発生している地域へ渡航する人のうち、獣医師、野生動物保護の従事者、獣医学科の学生、適切な医療をすぐに受けることが難しい地域を訪れる者については、狂犬病ワクチンの曝露前(事前)接種を勧めているが、その他の旅行者、長期滞在者については狂犬病ワクチンの接種を勧めていない。

日本在住者が海外へ行った際の最良の予防法は、日本に居るのと同じ感覚で、現地のイヌ、ネコ等の動物に接せず、近づいたり手を出したりしないようにすることである。

研究目的における病原体としての取り扱いは、バイオセーフティーレベル2あるいは3レベルの実験室が要求され、万一に備えて、研究者はワクチンを接種する配慮が必要である。

動物

ペットについては定期的にワクチン接種を行い、室内で飼育することにより狂犬病ウイルスを保有している可能性のある他の動物類との接触を避けること。また必要に応じて去勢・避妊手術を行い、野良犬や野良猫を増やさないこと。

狂犬病ワクチン

1885年、ルイ・パスツールによって弱毒狂犬病ワクチンが開発された。これは狂犬病を発病したウサギの脊髄を摘出し、石炭酸に浸してウイルスを不活化するというものであった。パスツールは狂犬病の予防ワクチンだけでなく、すでに感染した患者にワクチンを投与することで、早期なら発病の防止が可能であることも発見している。

狂犬病のワクチンとしては、動物の脳を用いて狂犬病ウイルスを培養して作成した動物脳由来ワクチンと、培養組織を用いて狂犬病ウイルスを培養して作成した組織培養ワクチン(PCECV)とがある。いずれのワクチンも、狂犬病ウイルスを不活化して作製した不活化ワクチンである。3回のワクチン接種で、咬傷後の免疫グロブリンは不要である。

動物脳由来ワクチンとしては、ヤギ脳由来のセンプル型のワクチンと、乳のみマウス脳由来のフェンザリダ型のワクチンがある。組織培養ワクチンは、ドイツと日本で製造されているニワトリ胚細胞のワクチン(PCEC: purified chick embryo cell vaccine)のほかに、フランスのヒト二倍体細胞ワクチン、VERO細胞ワクチン(PVRV: purified Vero cell rabies vaccine)がある。

世界保健機関(WHO)は、抗体獲得が不十分なことから、動物脳由来ワクチンの接種を推奨していない。

曝露前接種

- 日本

- 流行地への立ち入りを予定する者は、基礎免疫をつけておくのが望ましいが、任意接種であり自由診療となる。狂犬病ワクチンはLEP-Flury株をさらに弱毒化した化血研製HEP-Flury株が用いられる。曝露前接種は、初回接種を0日とすると0-28-180の3回接種となる。抗体陽転は2回接種後の2週後であるため、初回接種から6週目となる。一部の報告によると、3か月を経過してから抗体価の減弱化が始まるともある。WHOの推奨方法とは異なる、日本独自の接種間隔である。追加接種は不要であるが、動物を扱うハイリスク職業者の場合は2年から5年おきに追加接種する。

- 世界

- 欧米の狂犬病ワクチンは、前記のように多種多様であるが、組織培養ワクチンが一般的に使用される。曝露前接種は、初回接種を0日とすると、0-7-28の3回接種となる。緊急接種の場合、28日目の代わりに21日目となる。抗体陽転はいずれの場合も、初回接種から4週目となる。また乳幼児では、初回接種後2週間後に抗体陽転したと製造メーカーは発表している。

- いずれにせよ3回目の緊急接種を行うと、21日目に完了するため、渡航前には有用である。曝露後接種も、日本産は5回目あたりで抗体陽転が認められたところ、世界の組織培養ワクチンは、およそ14日目に抗体価がWHOの安全基準である0.5 IU/mLを上回っている。追加接種は不要であるが、動物を扱うハイリスク職業者の場合は、2年から5年おきに追加接種する。

- WHOの推奨する曝露前接種方法は、0、7、28(または21)である。日本製でこの方法を適用することは、未承認ワクチンを使用するのと同等である。欧米の狂犬病ワクチンは日本未承認であるため、医師の個人輸入を取り扱っているトラベルクリニックで申し込むことにより接種可能である。

治療

狂犬病にかかった可能性がある場合、速やかに医療もしくは獣医療の専門機関に「いつ、どこで、どの個体に咬まれたか」を伝える。ウイルスは唾液腺や神経で増殖するが、唾液へのウイルス排出は潜伏期を経て、発病する3〜5日前とされている(過去に一例だけ、13日前から唾液にウイルス排出した記録もある)。

一見狂犬病でないような動物に咬まれても、狂犬病にかかるリスクは存在するため、咬まれた地域(旅行した国、場所)と、咬まれてからどれほど日数がたっているのか、また咬んだ個体を係留して一週間経過観察し、狂犬病を発症するか否かを確かめる必要性がある。

発症すれば確実に死亡するため、感染の可能性がある場合には、必ず下記の対処が必要である。

- 咬傷を受けたら、まず傷口を石鹸水でよく洗い、オキシドールや消毒用エタノールで消毒する。狂犬病ウイルスは弱いウイルスであるため、これで大半は不活化する。

- すぐに狂犬病ワクチン接種を開始する(曝露後接種 Post-exposure immunization)。

曝露後ワクチン接種での治療日程は、3回の曝露前ワクチン接種(過去の旅行前などの狂犬病予防注射)を行っていない場合と、行っている場合とに分けられる。- 行っていない場合や3回のワクチン接種が終わってない場合、免疫グロブリンの投与とワクチン接種を行う。欧米製のワクチンでは5回接種(当日および3、7、14、28日後)を行うが、日本製のワクチンでは6回接種(当日および3、7、14、30、90日後)を行う。

- 3回のワクチン接種を完了している場合、免疫グロブリンは不要で、米国では曝露前ワクチン接種の時期と関係なく、曝露後ワクチン接種は2回(当日、3日後)。日本では、曝露前ワクチン接種が1年以内であれば2回(当日、3日後)、1〜5年前であれば3回(当日、3、7日後)、5年以上前であれば曝露前ワクチン接種を行わなかったときと同様に6回(欧米製のワクチンの場合は5回)となっている。

WHOでは、初回接種時に狂犬病免疫グロブリンを併用することを推奨しているが、日本では未認可のため入手不可能で、世界でも入手困難であるため、曝露後ワクチン接種のみで処置している。ワクチン接種でいずれにしても大事なことは、噛まれたらまずただちに洗浄し消毒液で消毒し、ただちに医療機関に行って狂犬病ワクチン接種の処置をすることである。

曝露後接種

感染の機会があった場合、その発症を予防するためにも狂犬病ワクチンが使用される。

WHOでは0日、3日、7日、14日、28日(必要に応じて90日)の5回(6回)、各1 mL筋肉注射を推奨している。その他、0日に2 mL(1 mL、両腕)、7日に1 mL、14日に1 mLの筋肉注射でワクチン接種する方法(エッセン法または変則的なザグレブ法、2-1-1法)がある。0.2 mLという少量を4回、皮内に接種する方式(タイ赤十字方式、2-2-2-0-2法)もある。

欧米の狂犬病ワクチンは世界でも非常に高価であるため、WHO標準方式は受け入れられていない。そのためザグレブ法やタイ赤十字方式も推奨されている。

疫学

感染地域は南極大陸を除く全ての大陸の150か国以上に及び、感染者はアジア及びアフリカで総数の95%を占め、世界では毎年6万人が死亡している(ただしこの数値は大幅に過少報告されていると推測されており、実際の死者はもっと多いと考えられている)。

犬由来の狂犬病にかかる経済的負担は地域により支出する費用に大きな差があるが、狂犬病を発症した子どもの死亡、狂犬病ウィルス感染者への医療処置、医療従事者や犬に噛まれた患者への治療にかかる生産性の喪失等により全世界で年間86億ドルに及ぶと推定されている。

日本の厚生労働大臣が指定する狂犬病清浄地域は、日本、英国(グレートブリテン島および北アイルランドに限る)の一部、アイルランド、アイスランド、ノルウェーの一部、スウェーデン、ハワイ、グアム、フィジー、オーストラリア、ニュージーランドと非常に少ない。

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)により土着の例が報告されなかった国や地域は、以下の通り。

- カーボベルデ、リビア、モーリシャス、レユニオン島、サントメ・プリンシペ、セーシェル、バミューダ島、サンピエール島・ミクロン島、アンティグア・バーブーダ、アルバ、バハマ、バルバドス、ケイマン諸島、ドミニカ、グアドループ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、オランダ領アンティル、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マーチン島、セントビンセント・グレナディーン、タークス・カイコス諸島、バージン諸島、香港、日本、クウェート、レバノン、マレーシア(サバ)、カタール、シンガポール、アラブ首長国連邦、オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ジブラルタル、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、マン島、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン(北アフリカ側のセウタとメリリャを除く)、スウェーデン、スイス、イギリス、オーストラリア、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア、グアム、ハワイ、キリバス、ミクロネシア、ニューカレドニア、ニュージーランド、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、サモア、バヌアツ。

インド

インドは狂犬病の常在国であり、死者数は毎年約2万人に上り、世界でもっとも狂犬病による死者が多い。死者の3割から6割は15歳未満の子供であり、ワクチンによる治療を受ける人も年間で100万人に上る。インド国内での動物咬傷事故の95%以上はイヌ(その大部分は野犬)によるもので、主なウイルス保有宿主もイヌだが、サル、ウシ、ウマ、ネコ、ヤギ、ネズミ、ウサギなどからもウイルスが分離されている。

韓国

1993年から、大韓民国のタヌキが媒介する狂犬病が朝鮮民主主義人民共和国との国境沿いに広がりだし、ウシなどの家畜に被害が出ている。また狂犬病ウイルスをもっている野生動物(タヌキ、山猫など)が民家にやってきた際に、人や犬などを咬んで感染させている報告もある。

台湾

2013年、中華民国中部の野生シナイタチアナグマが、狂犬病に感染していたことを確認した。

中国

中華人民共和国では、ペット、食用犬などで1億5,000万匹の犬が飼われているがそのほとんどが未登録犬で、さらにその数倍の野犬が生息している。近年の経済発展に伴いペットを飼う人が増えて飼犬も増加したが、狂犬病予防接種の実施率は0.5%と防疫効果がまったく期待できない低水準であり、室内犬を除いては放し飼いが一般的である。それに伴って毎年約3,000人(中華人民共和国衛生部によると2006年は3,207人)が狂犬病により死亡するなど、特に都市部での狂犬病被害が激増しており、2005年には国内伝染病による死者数の20%を占めた。

中国政府は2008年の北京オリンピックに向けて撲滅に躍起になっていた経緯があり、2006年7月、雲南省牟定県では蔓延する狂犬病の対策として予防接種済み犬を含むすべての愛玩・食用・野生犬、約5万匹を殺処分をする政策をとった(軍用犬・警察犬を除く)。処分の補償金はわずか5元で、処分の方法もほとんどが撲殺であり、飼い主の目の前で処分したり飼い主自ら処分したりするよう命令し、従わない場合は処罰するなど強権的な措置に全世界から非難が殺到した。

中国衛生部の統計によれば、2006年9月の1か月間で、中国では319人が狂犬病を発病して死亡した。同年1月から9月にかけての死者も2,200人を超え、5月から9月にかけては中国における感染症死亡者数の第1位となって大流行した。2007年上半期(1〜6月)の統計でも発症者が1,395人、死者が1,136人と状況は変わっていない。

2008年の四川大地震によって多くの飼犬が野犬化しており、噛傷被害を受けた被災者も増加しているが、ワクチンがなく、傷を洗って消毒するだけで帰している状況のために今後狂犬病の被害が拡大する可能性があるとの見方もあり、青川県では地震によって野犬化した犬の殺処分を行うことが決定された。

2008年1月、すべての犬に狂犬病予防接種を義務づけた。2008年の狂犬病による死者は2,478人。

フィリピン

2019年2月、休暇で訪れていたフィリピンで、24歳のノルウェー人女性が助けた子犬にかまれ、狂犬病により5月に亡くなった。遺族によると、被害者と友人らのグループは誰も狂犬病の予防ワクチンを接種していなかった。

北米

米国では狂犬病に関わる公衆衛生コスト(診断、予防、コントロール)は年間2.45〜5.1億ドルに上る。人への感染は年間数名だが、スカンク、コウモリ、アライグマ、キツネなどの野生動物で毎年6,000〜8,000件、ネコで200〜300件、イヌで20〜30件の狂犬病報告がある。米国ニューヨーク州では2015年1月から6月までの6か月間で148匹の狂犬病に感染した動物が確認されており、2006年8月には人を噛んだネコから狂犬病ウイルスが検出されたとしてニューヨーク市保健精神衛生局が注意喚起情報 を発した。

狂犬病で亡くなった著名人に、米国の女優だったエイダ・クレア(1874年、39歳で逝去)がいる。

南米及びカリブ海諸国

南アメリカ及びカリブ海諸国では、伝播動物としては犬よりもコウモリの被害が大きい。チスイコウモリからウシやウマなど家畜への感染が多く、その経済的損失が問題となっている。

欧州

人の死亡例は年間数十名。経口ワクチン入りの餌で野生のアカギツネからの伝播は減少したが、その他の野生動物の感染は増えている。

中央アジアおよび中東

中央アジア諸国では2000人、中東諸国においては200人の死者が毎年発生していると推測されているが、政情不安等の理由によりこの地域における狂犬病の実態については不明瞭である

アフリカ

イヌ科やマングース科の構成種からの感染例が報告されている。

日本における対処

現在の日本においては狂犬病予防法により、予防、感染発生時の対処、蔓延防止の手段などが定められている。

- 予防措置

- 狂犬病予防法はイヌに適用されるほか(狂犬病予防法2条1項1号)、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物にも適用される(狂犬病予防法2条1項2号)。政令ではネコ、アライグマ、キツネ、スカンクにも狂犬病予防法を適用することとしている(狂犬病予防法施行令1条)。

- 発病後の治療法が存在しない以上、狂犬病は感染の予防そのものがもっとも重要な病気である。そのため、日本国内でイヌなどへの感染が獣医師によって確認された場合には狂犬病予防法第8条、9条により、患畜の速やかな届出と隔離が義務づけられている。狂犬病は人獣共通感染症であることから、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)で四類感染症に指定されている(感染症法6条5項5号)。ウシなど法律・政令で定められた特定の動物の狂犬病については家畜伝染病として家畜伝染病予防法の適用を受ける。家畜伝染病予防法では、ウシ、ウマ、ヒツジ(綿羊)、ヤギ、ブタが指定されており(家畜伝染病予防法2条)、家畜伝染病予防法施行令で、水牛、シカ、イノシシが追加されている(家畜伝染病予防法施行令1条)。

- 感染発見後

- 隔離されたイヌなどは、狂犬病予防法第11条により、狂犬病予防員(首長が任命した獣医師)の許可を受けなければ殺してはならないが、狂暴化するなど人命への危険や隔離が困難であるなど、緊急やむを得ないときは殺すことを妨げないとされている。蔓延を防止するため予防員による発生区域での一斉検診および予防接種(同13条)が行われたり、イヌなどについて移動制限がかけられたりする場合もある(同15条)。これら狂犬病の撲滅および蔓延の防止にかかわる条項違反については、罰則が定められている。

- これらの動物が狂犬病に感染した場合には、患畜として家畜伝染病予防法第17条に基づき殺処分命令が出されることとなる。命令が発せられた場合には当該患畜の所有者・管理者はこれを受け入れ、速やかに処分を実施しなければならない。この家畜伝染病予防法に基づく殺処分命令の権限は都道府県知事が持つ。

日本の狂犬病

国内での感染は1956年にヒトとイヌで、1957年にネコで確認されたのが最後であるが、帰国者や入国者からの確認は散発している。国内での感染が確認されなくなって以降、日本で狂犬病が発症した事例は4件で、すべて海外経由の感染である。

- 1970年に、ネパールを旅行中の日本人旅行者が犬に咬まれ、帰国後に発病・死亡した事例。

- 2006年11月に京都府在住の男性1人が、フィリピン滞在中に犬に噛まれ、帰国後に狂犬病を発症・死亡した事例。医療機関受診時点ですでに脳炎を発症しており、病歴の正しい聴取が困難だった可能性が報告されている。

- 2006年12月に神奈川県(2年前からフィリピン滞在)の60代の男性1人が、フィリピン滞在中に犬に噛まれ、帰国後に狂犬病を発症・死亡した事例。

- 2020年5月に、愛知県豊橋市の医療機関を受診した、静岡県静岡市在住の外国籍の30代男性が発症し、2020年6月15日に死亡した事例。入国前の2019年9月に、フィリピンで左足首を犬に噛まれていた。

日本への再侵入の危険性

犬に限らず狂犬病に感染している動物が、ペットとして世界から日本へ持ち込まれる可能性は常にある。また、狂犬病以外の人獣共通感染症に感染した動物がペットとして日本に輸入される可能性もあり、近年の愛玩動物の輸入増加とともに問題視されている。平成24年度の日本でのイヌの登録数は678万5,959匹、注射頭数は491万4,347匹、狂犬病ワクチン接種率は72.4%であるが、実際には接種が行われていない事例が存在していると報道されている。輸入ペット以外にも貿易コンテナなどによる侵入動物による再上陸の確率は検疫のためきわめて低いものの、今後も検疫体制下の監視において侵入動物による侵入・発生リスク調査は必要となる。

厚生労働省は、輸入動物を原因とする人畜共通感染症の発生を防ぐため、2005年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入した。一方、狂犬病行政の問題としては、日本では犬以外のペット(特に狂犬病ワクチンの適用対象となっている猫)に対する狂犬病などの予防注射が、法律で義務になっていないことが挙げられる。

さらに、平時の野犬や野生動物の狂犬病ウイルス(または抗体)保有状況調査に至っては、ほぼ皆無と言えるほど貧弱なことなども、再侵入監視上の問題として指摘されているが、農林水産省、環境省、厚生労働省の3省連携が障壁となっており、改善されていないと述べる識者もいる。

海外の事例として、2003年にボリビアにおいて狂犬病に感染した状態で、ペルーから輸入されたハムスターが人を噛む事故が発生している。2003年に日本に輸入されたハムスターだけでも約50万匹に上っている。狂犬病流行地ロシアとの貿易が多い北海道では、ロシア船から不法上陸した犬の存在が確認されており、危険視されている。

またコウモリから狂犬病ウイルスおよび類縁のリッサウイルスが感染する。コウモリが棲む洞窟内で経気道感染した例もある。なお、国内コウモリ個体の感染率についてはいまだ研究されていないため、今後発生する可能性は皆無ではない。

2022年のウクライナ侵攻では、ウクライナの犬について農林水産省が狂犬病予防法の特例措置を講じて通常の検疫体制を省くと発表、大きな話題となった。

歴史的背景

982年に著された『医心方』に、狂犬病の症状の記述がある。ただ、平安時代の日本で狂犬病が流行していたかどうかは不明である。

記録が残る日本で最初の流行は、江戸時代の1732年(享保17年)に長崎で発生した狂犬病が九州、山陽道、東海道、本州東部、東北地方と日本全国に伝播していったことによる。東北最北端の下北半島まで狂犬病が到着したのが1761年(宝暦11年)のことである。

- 1873年(明治6年)に長野県で流行したのを最後にしばらく狂犬病被害は途絶えたが、1886年(明治19年)ごろから再び狂犬病被害が発生するようになった。1892年(明治25年)には獣疫予防法が制定され、狂犬病が法定伝染病に指定されるとともに、狂犬の処分に関する費用の国庫負担と飼い主への手当金交付が定められた。しかし1906年(明治39年)ごろから徐々に全国規模に広がり、特に関東大震災があった1923年(大正12年)から1925年(大正14年)にかけての3年間に大流行し、全国で9,000頭以上の犬の感染が確認された。

- 1922年(大正11年)には狂犬病になりやすい浮浪犬を駆除すべく(旧)家畜伝染病予防法が制定され、地方長官は公共の場その他を徘徊する犬について抑留し、所有者が判明した場合は通知して引き渡すが、所有者不明の場合は3日間の公示のうえ、引き渡し請求がなければ殺処分できるとした。また全国的な狂犬病予防週間によって野犬の大掃蕩・不用犬の買上げ・新聞による狂犬病の知識の周知徹底運動が推進された結果、1928年(昭和3年)から狂犬病は激減した。しかし第二次世界大戦末期の1944年(昭和19年)から戦後にかけての社会的混乱期に再び大流行し始めた。

- 終戦直後の混乱期には牛、馬、羊、豚など、野犬のみならず家畜にまで狂犬病が拡大した。この危機的状況に対して、GHQは日本国政府に狂犬病単独の法律の制定を命令した。

- 1947年(昭和22年)3月に伝染病予防法に基づく狂犬病の患者届出が開始。

- 1950年(昭和25年)に狂犬病予防法が施行された。同法の施行により、飼い犬の登録とワクチン接種の義務化、徹底した野犬駆除によって1956年(昭和31年)犬、ヒトの感染報告と1957年のネコ感染報告 後は、狂犬病の発生は確認されていない。

- ただし、犬による咬傷事故が届出だけで毎年6,000件以上報告される現状で、犬への狂犬病ワクチンの接種率は近年低下しており、厚生労働省の調査による2007年度の登録頭数は約674万頭、接種率75.6% だが、同年のペットフード工業会の全国調査による犬の飼育頭数は約1,252万2,000頭 であり、これから割り出される未登録犬も含めた予防注射実施率は約40%と、流行を防ぐために必要とされるWHOガイドラインの70%をはるかに下回っている。

清浄国と呼ばれる日本でも、狂犬病感染の可能性がまったくなくなったわけではない。また、飼い主が犬に飼い犬登録(鑑札交付申請)しなかった場合、または毎年1回ワクチン接種しなかった場合、狂犬病予防法違反により、20万円以下の罰金刑が科される。

ただし、毎年の接種を義務化していることに関しては、国際獣疫事務局(OIE)の2018年評価書で「過度に厳格」と指摘されている。世界では3年に1度程度が多く、オーストラリアやハワイ州では義務化していない。

関連法規

参考文献

論文

- 西園晃「II.人獣共通感染症 1.狂犬病」『日本内科学会雑誌』第96巻第11号、日本内科学会、2007年、2400-2405頁、doi:10.2169/naika.96.2400。

- 小野嘉隆「北京オリンピックと狂犬病」『畜産の研究』第62巻第2号、日本畜産学会、2008年2月、NAID 40015830872。

関連項目

外部リンク

- Rabies - アメリカ疾病予防管理センター(英語)

- 狂犬病とは - 国立感染症研究所感染症情報センター

- 狂犬病 - 厚生労働省

- 外務省 海外安全ホームページ 海外安全情報

- 狂犬病などの共通感染症 - 日本獣医師会

- わが国における犬の狂犬病の流行と防疫の歴史 - 人と動物の共通感染症研究会