精油

精油(せいゆ)またはエッセンシャルオイル(英語: essential oil)は、植物から産出される揮発性の油で、それぞれ特有の芳香を持ち、水蒸気蒸留法、熱水蒸留法(直接蒸留法)などによって植物から留出することができる。植物は、代謝産出物、排出物、フェロモン、昆虫の忌避剤などとして精油を産出すると考えられており、葉や花弁、根などの特別な腺に貯蔵される。一般に多数の化合物の複雑な混合物で、その芳香から主に食品産業で香料として利用されている。

概説

おおむね液状で水より軽く、水に溶けず(疎水性)、アルコール、二硫化炭素、石油エーテル、脂肪油などに溶ける(親油性)。普通の油脂のようにアシルグリセロール(英語: Acylglycerol)、いわゆるグリセリド(英語:Glyceride、グリセリンと脂肪酸エステルの総称)ではなく、植物の「精、精髄」(ラテン語: essentia)という意味で精油と呼ばれ、油脂とは区別されている。

現在知られている精油は1500種類に及ぶが、香料または合成香料原料として利用されるのは約100種類ほどである。

大量の植物からわずかしか採れないため、バラ精油のようにかなり高額なものもある。材料によって収油率が大幅に異なり、バラの場合約5tの花から精油1kgが採取され、収油率は0.02%。柑橘類は、果実に対して収油率は0.2 - 0.5%程度である。精油の値段は手間賃ではなく、主として市場の需要に左右される。

アロマオイルなどと混同されることもままあるが、合成香料を使用して大量生産されるそれらとは区別される。商品としての精油は100%植物由来であり、合成物質の添加、成分調整、アルコール希釈などの加工は行なわれていないと思われがちだが、必ずしもそうではなく、脱テルペン処理やブレンディングなど、何らかの処理がされているものも少なくない。アロマテラピーという言葉を作った調香師ガットフォセは、香水用に脱テルペン処理などがされた精油を使用していた。

揮発性溶剤を用いて抽出された香気成分を含む物質を、コンクリート (仏: Concrète、コンクレット)という。このコンクリートの溶解性部分を抽出したアブソリュート(仏: Absolue、アプソリュ)や、超臨界二酸化炭素で抽出したアブソリュート、柑橘類から圧搾法で得られたエッセンスは、揮発しない成分や水溶性タンパク質を含み、精油とは異なる物質と考えられているが、精油と呼ばれる場合もある。

ナノテクノロジーの進化で、精油のマイクロカプセル化の技術が確立し、様々なものに添加され活用されている。その一方、香害(香料を含む製品を過剰に使用することで、周囲に不快感や害を与えること)が問題となっている。岐阜市では、精油などの香料がアレルギー体質や化学物質過敏症の人のアレルギー、喘息などを誘発するとして、自粛を呼びかけるポスターを掲示している。多様な問題が起こっているが、特に感作作用(ある抗原に対し生体をアレルギー反応をおこしうる状態にする作用)が問題視されている。

成分

精油を構成する成分の大部分は、アセチルCoAから生じる。精油は一般に多数の化合物の複雑な混合物で、主要な成分だけで10種類を超えるものも少なくない。主な成分はテルペン類またはベンゼン類の炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、フェノール類、各種のエステル類などである。複雑な構造を持ち、相互に分離することが困難な場合も多い。そのため精油の化学的研究は、19世紀末まで大部分が取り残されていた。精油の研究からテルペン化学や合成香料が発展した。

精油の成分は植物の種類だけでなく、生育の程度、場所、採取された季節、天候によっても大幅に異なる。またゲノムが不安定で多様な香りがあるタイムのように、様々な化学種(ケモタイプ)が認められる場合も多く、ある植物の組成が常に一定であることはありえない。概ね同じ香りの精油であっても、成分組成が異なると、生物活性(薬効)が異なる可能性がある。(精油同様、生薬についても同じ問題があり、保険適用される漢方薬は、一定の薬効が得られるように、ある程度成分が調整されエキス剤に加工されている。ただし、エキス剤は加工する過程で揮発・蒸発しやすい精油などの成分が失われる場合があるため、一長一短であると言える。)

アロマテラピーでは、精油成分の化学基(化合物中の原子団を区分した呼称)によるグループ分けが重視されているが、同じ化学基を持つ物質でも異なる香りを持っており、各物質の生物活性も化学基ではなく成分によって異なるため、化学基によるグループ分けは適当ではない。

植物における精油とその働き

一般に精油は植物の特殊な分泌腺で合成され、腺組織に蓄えられる。単純に代謝産物、排出物としても生み出されると考えられるが、植物にとって様々な有用な作用を及ぼすものもある。次のような理由で植物は精油を産出すると考えられている。

- 香りの誘因効果(フェロモン)により鳥や昆虫に受粉や種子の運搬を託す。

- 精油の芳香などの忌避効果によって害虫やカビ(真菌)などの有害な菌から植物を守る。

- 葉に粘液性のある精油を産出し食べられないように身を守る。

- 周囲に他の植物が生育するのを抑制する。

- 精油が汗のように蒸散することにより、自らを冷却し太陽熱からその植物を守る。

歴史

水蒸気蒸留法は、中世イスラーム世界の錬金術と化学の隆盛に伴いアラビアで発達し、精油は香料や薬として利用された。それ以前の古代エジプトなどでは、精油はアンフルラージュ、圧搾法などの方法で抽出され、香油、薬油として利用された。水蒸気蒸留法の最古の記録は、アンダルス(現スペイン・アンダルシア地方)の偉大な科学者で、医師・薬剤師・植物学者・科学者であったイブン・アルバイタール(1188年 - 1248年)の『薬と栄養全書』(Kitab al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada)であるといわれる。精油の製造法は中世ヨーロッパに伝わり、医療に広く利用され、のちに香水に用いられた。

水蒸気蒸留装置アレンビック(らんびき)は、江戸時代には日本に伝来しており、精油は蘭方(西洋医学)で治療に使われた。江戸幕府が東インド会社に、ガラス製蒸留装置の輸入や蒸留技術者の派遣を依頼した記録が残っており、蒸留小屋が設置され(場所はおそらく出島と推測されている)、日本人に高度な蒸留技術が伝承された。精油や芳香蒸留水が蘭方(西洋医学)で盛んに用いられ、ハーブや香辛料の情報、精油の効能や利用法が翻訳されて伝えられた。

また、日本では明治から昭和にかけ、精油産業が盛んだった。薄荷は日本では19世紀から生産され、1902年(明治35年)頃から北海道・北見で生産が始まった。1939年(昭和14年)に全盛期を迎え、世界市場の約70%を占めるほどであったが、輸入自由化、合成薄荷の登場、人件費高騰などの影響で衰退し、1983年(昭和58年)に北見の薄荷精製工場は閉鎖した。樟脳は、楠が豊富な日本統治下の台湾で、樟脳油が大量に生産され、セルロイド製造や防虫剤に利用された。最盛期は世界最大の生産量であったともいわれるが、化学防虫剤、セルロイド代替品の登場で衰退し、現在国内ではごく一部で生産されるのみである。精油原料としてラベンダーは、1937年(昭和12年)に曽田香料株式会社の創業者・曽田政治が、フランスのアントワン・ヴィアル社から種子を入手したことから北海道で栽培され、1942年(昭和17年)にはラベンダー油が採取された。同時期に伊豆でもラベンダーやゼラニウムなどが栽培され、精油が製造された記録が残っている。1972年(昭和47年)頃から合成香料技術の進歩と輸入自由化の影響を受けて衰退し、現在は主に観光資源として観賞用に栽培されている。

用途

精油は特有の芳香を持つものが多く、香料として、副次的に抗菌作用を期待して、主に食品産業で、また家庭用品、殺虫剤、食肉産業、香水・化粧品などで用いられる。ナノテクノロジーの進化で、2006年にアメリカの企業Blue Californiaが精油のマイクロカプセル化に成功した。ミクロにパウダー化されることで、水溶性として扱えるようになり、洗濯洗剤、柔軟剤、衣類(繊維への固着)など、様々なものに添加されるようになった。精油には強い洗浄力を持つものもあり、塗料業界でも使われている。

また、アラビア、ヨーロッパでは伝統的に精油を用いた治療が行われ、現在ではアロマテラピーまたはアロマセラピーと呼ばれ、医療や美容に用いられている。

植物から採取された精油は、水分、不純物を除いてそのまま香料として用いられる。また、楠から抽出される樟脳油のように、さらに蒸留して数種類の精油成分に分けることもある。樟脳油からは白油・赤油・藍色油が、薄荷油からは冷却法によって薄荷脳(メントール)と薄荷油が得られる。

抽出方法

精油は主に水蒸気を用いた蒸留法で抽出される。アブソリュート、エッセンスなどは厳密には精油ではないが、精油と呼ばれることもある。ここでは蒸留法以外の香気成分抽出法についても説明する。

蒸留法

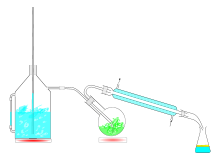

- 水蒸気を利用した蒸留法

水蒸気を利用した蒸留法には、熱水蒸留法(英:hydrodistillation 水蒸留法、直接蒸留法、ハイドロ式蒸留法、らんびき式蒸留法、煮だし式蒸留法)、水蒸気蒸留法(英:steam distillation スチーム蒸留法、常圧水蒸気蒸留)、水拡散法、低温真空蒸留法(英:hydrodiffusion 減圧水蒸気蒸留法)などがある。水蒸気を利用した蒸留は古代から用いられた方法で、原理や作業も単純である。精油のほとんどが水蒸気で分離できることから広く利用された。熱水蒸留法では材料植物を水と混ぜて撹拌し、これを蒸留器(アランビック、らんびき)に入れて沸騰させる。植物を煮るため、エステルなどの化合物は分解される。熱水蒸留法は、ローズオットーの抽出などに用いられる。水蒸気蒸留法では、植物に下から蒸気を吹きかける。精油の製造で主に利用されるのはこの方法である。熱水蒸留法・水蒸気蒸留法では、精油成分を含む蒸気は蒸留器上部から伸びる水冷管で冷却し、精油と水蒸気は別の容器に集められる。精油は疎水性であるため、水と分離している。(詳細は「水蒸気蒸留」を参照。)水拡散法は水蒸気蒸留法とほとんど同じやり方だが、冷却水を節約するために、上記の吹き出し口が蒸留器の上部に、凝縮器への排出口が下部にある。これら蒸気を用いた方法は、100℃以上の熱がかかるので、熱により香りが変質する精油の採油方法としては適切でない。

真空低温蒸留法は近年開発された新しい方法で、植物内の浸透圧で遊離した油分を低温(70- 80℃)・低圧(0.1バール)で蒸留する。低い温度で蒸留できるため、従来の方法より良質の精油を得ることができる。

抽出時間が短いほど香りのよい精油が得られ、長くなるほどグレードは下がる。

これらの方法では、蒸留後の蒸留水に水溶性の芳香物質が微量に含まれており、芳香蒸留水(ハイドロゾル、フローラルウォーター)と呼ばれる。含有する精油成分は微量であり、芳香蒸留水の香りは精油とかなり異なる場合もある。バラ精油のように生産にコストがかかるものの場合、芳香蒸留水は蒸留装置に戻されたり、溶剤抽出法を使うなどして、水溶液中の精油も回収されることが多い。

- 高温乾留法(英:Dry/destructive distillation)

分解蒸留法、乾燥蒸留法、乾留とも。蒸溜装置の中に網を張って、その上に材料植物を載せ、乾燥した高温空気を下から通す方法。香りの成分が膨張して分離・蒸発し、容器上部の冷却管を通って冷却され、集められる。熱水蒸留法では精油成分に加水分解が起こるため、乾燥した状態のままで精油を抽出する方法として考案された。松根油の抽出などに利用される。(詳細は「乾留」を参照。)

- 分別蒸留法(英:Fractionation distillation)

分離蒸留法、部分蒸留法、分留とも。抽出された香気成分を、さらに細かく分離する方法。精油からテルペンを分離すること(精油の脱テルペン化)などに用いられる。(詳細は「蒸留」を参照。)

- 低温真空抽出法

21世紀に日本で開発された新しい抽出法で、溶剤や水を利用しない。真空ポンプでタンク内を減圧状態に保ち、マイクロ波で植物を加熱する。蒸発した植物中の有用成分を冷却凝縮器で液体に戻し、回収器で集める。有効成分を低温・短時間で抽出でき、有用成分の回収率・品質が高く、オール電化で操作も簡易である。ハイドロゾルの作成も可能である。

アンフルラージュ

アンフルラージュは、油脂に花の芳香成分を溶解させる古くからある抽出法。

- 冷浸法(仏: Enfleurage à froid 英: Cold enfleurage)

脱臭した固形の動物性脂肪(通常は精製した豚油)に花びらなど香料植物を置いて香気成分を溶解させたのち、エタノールで精油のみを脂肪から抽出する。香気成分を含む脂肪はポマードといい、これをデカンタにかけて分離させ、取り出してエタノールと混ぜる。エタノールによって抽出された精油はエキストラクト(エキス)、さらにそこからエタノールを蒸発させて除去したものはアブソリュートと呼ばれる。(アンフルラージュだけでなく、溶剤抽出法、超臨界流体抽出法などで最終的に得られた香料もアブソリュートと呼ぶ。)ジャスミンやチューベローズ(月下香)など、摘みとった後も香りを失わない花に用いられた。冷浸法では熱による変質の無い非常に高品質な精油が得られるが、コストが高く収油率が低いため、現在ではほとんど行われていない。溶媒抽出法の理論のベースになっている。

- 温浸法(仏: Enfleurage à chaud 英: Hot enfleurage)

熟成法とも。冷浸法とほとんど同じやり方だが、成分の純度を高める作業が高温で行われる。バラやオレンジの花のように、摘みとった後に香りが失われる花に利用された。

溶媒抽出/浸出法

浸出法は、フランス語でマセラシオン(Macération)、英語でマセレーション(Maceration)。

- 溶媒抽出法(英:Solvent extraction)

溶剤抽出法、液液抽出法(英語:Liquid‐liquid extraction)とも。分離する2種類の溶剤を用いた抽出法で、芳香成分を揮発性溶媒に溶かしだして抽出する。19世紀終わりに誕生した。木や地衣類、根は粉砕して、花・葉・樹脂はそのままの形で利用する。材料を溶剤(溶媒:石油エーテル、ヘキサン、エチルアルコールなど)に浸し芳香物質を溶かし出した後、コンサントラーに入れて溶剤を気化させると、芳香物質を含むワックス状の塊コンクリートが残る。これをエチルアルコールと共に撹拌して凍らせ、濾過すると、香気成分を含むアルコールと非混和性の植物の蝋が残る。その後アルコールを気化させると、アブソリュートと呼ばれる精油に近い物質が得られる。水蒸気蒸留法より多くの香気成分を抽出できる場合が多い。また、低い温度で抽出するため、水蒸気による加水分解がなく、材料植物そのものに近い香りを得ることができ、バラやジャスミンなどの繊細な香りの花に利用される。ある程度の色素が含まれ、ワックス、溶剤が残留していることが多い。柑橘系精油の抽出法は低温圧搾法が知られるが、主な抽出法はそれではなく、柑橘製品の副産物として溶媒抽出法で生産されている。

- 超臨界流体抽出法(英:Supercritical fluid extraction)

二酸化炭素抽出法とも。液体の二酸化炭素には強い溶解力があるため、超臨界流体の状態にして芳香成分を溶かし出して抽出する方法で、1970年代後期に開発された。カフェインレスコーヒーを作る方法と同じものである。二酸化炭素に200気圧という高い圧力をかけ超臨界状態にし、この中に植物を入れておき芳香成分をその中に拡散・浸透させる。その後圧力を抜き流体を気化させると芳香成分だけ残る。低温で瞬間的に抽出ができ、熱による成分の変質がなく、材料植物そのものに近い香りが得られる。二酸化炭素を用いるため、精油成分に化学的な影響を与えたり、溶剤抽出法のように溶剤が残るおそれもなく、公害物質を出すこともない。高い気圧をかけるため多額の設備投資が必要だが、食品業界では最もよく利用される抽出法である。この方法で抽出した精油はアブソリュート(Abs.)、CO2エキストラクトと呼ばれる。

- エタノール抽出法(英:Ethanol extraction)

アルコール抽出法とも。手軽な精油の利用法としては、植物をアルコールに浸し精油を溶かし出したものもあり、これはティンクチャーまたはチンキと呼ばれる。(例:ハーブチンキ、アヘンチンキ)精油成分が溶けている液体であり、薬用酒などがこの方法で作られる。

圧搾法

圧搾法(英:Expression)は、物理的に圧力を加えて絞り出す方法で、精油の形では壊れやすい柑橘類にだけ利用される。この方法は、水蒸気蒸留法が確立する前から利用された。圧搾法で抽出されたものも、厳密に分類しなければ、一応「精油」に含まれる。ただし、同じ植物原料を用いても、水蒸気蒸留法と圧搾法では、抽出された精油の成分組成は全く異なる。

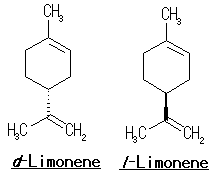

柑橘類は、果皮の色のついた部分にあるオレイフェール細胞に精油を含有しているので、果皮に圧力を加えて破裂させる。果皮を絞るスクイーズ法と果皮をおろしがねのようなもので擦るエキュエル法がある。昔は手作業で行っていたが、現在では機械化されている。L-リモネンなどのテルペン類は熱による香りの劣化が激しいので、圧力をかける時に発生するわずかな熱による変性を防ぐため、冷却しながら圧搾処理(低温圧搾法、コールド・プレス)を行う。この抽出物には水が含まれるため、ジュース、パルプも共に遠心分離器にかけて(または上澄みを取って)水と分離する。得られた抽出物はエッセンスと呼ばれる。(これはオリーブオイル抽出と似た方法である。)他の抽出法に比べて不純物を含むため、品質の劣化が早い。柑橘系の精油は化学的に不安定であり、通常ブチルヒドロキシトルエン(BHT)やブチルヒドロキシアニソール(BHA)などが酸化防止剤として添加されるため、100%天然の精油というのは考えにくい。ワックスや色素などの不揮発性成分が含まれ、光毒性のあるフロクマリンを含む場合も多い。フクロクマリンが除去されたFCF精油も生産されている。

品質

分析

1950年代にガスクロマトグラフィーが誕生し、複雑な揮発性の混合性の分子を分離できるようになり、1960年代には質量分析器と対にして利用され、精油の成分が識別できるようになった。他には、旋光性、比重、屈折率などの物理的な分析、赤外分光法、酸化、エステル価の測定などの科学的分析がある。ただ、ガスクロマトグラフィーや質量分析器は、どんなに感度が良くても、化学的に天然のものと同じであれば、合成香料を検出することはできない。人が実際に香りを嗅ぐ官能試験も行われる。

規格

世界

精油製品は、ヨーロッパにおける信頼性の高いの規格として、フランス規格化協会(Association Française de Normalisation、略称AFNOR)による規格があり、いくつかの精油については標準的化学組成を示したモノグラフを発行している。電気分野を除く工業分野の国際的な標準を策定する国際標準化機構(International Organization for Standardization、略称: ISO)でも精油の国際的な規格が定められており、これはフランス規格化協会の基準を受け入れている。TC54という委員会が包装、状態、保管、サンプリング、旋光度の測定、組成などを評価している。精油の組成成分類の各量が基準に合わない場合、または天然精油に存在しない成分があった場合に、基準に合わない精油と見なされる。ただし、基準に合致しても100%天然であると保証されるわけではなく、100%天然であっても、組成成分が基準に合致しなければ規格外と判断される。

精油の成分は植物の種類だけでなく、生育の程度、場所、採取された季節、天候によっても大幅に異なるが、国際標準化機構(ISO)が成分組成の基準に合わせるために、収穫時期・場所の異なる精油、他の植物精油や合成成分のブレンドが行われることがあり、ISOの基準が精油の加工の一因になってしまっている。

他に、芳香材料研究所(RIFM、香粧品香料原料安全性研究所とも)、国際香粧品香料協会(IFRA)、イギリス薬局方(BP)、ヨーロッパ薬局方(EP)、アメリカ薬局方(USP)、国際精油&香料貿易協会(IFEAT)などの規格もある。また、ほとんどの精油は、アメリカ食品香料製造者協会(FEMA)から安全食品認定(GRAS)を、アメリカ食品医薬品局(FDA)から食用承認を受けている。食用認証を得ている精油、つまりほとんどすべての精油は、動物実験で毒性が確認されている。

イギリスでは、精油供給業者が製品安全データシート(MSDS)を提供することが法的に義務付けられている。標準的に次の事項が表示される。

- 官能試験の要約

- 植物の名前と生息地

- クロマトグラフィー/質量分析器(GC/MS)の結果(主要ピーク)

- 比重

- 屈折率

- 旋光度

- 引火点

日本

薬効・効果が認められたウイキョウ油、オレンジ油、桂皮油、丁子油、テレピン油、薄荷油、ユーカリ油が日本薬局方に収載されており、医薬品として扱われる。これらの精油を含むものは医薬品とみなされるが、含有する濃度が低い場合、化粧品への配合が許されるときがある。日本薬局方に収載されたもの以外で、化粧品の範疇にも入らず医薬品的効能も謳わない精油は、高濃度の芳香成分・薬効成分を含むにも関わらず雑品扱いであり、販売・輸入に規制は存在しない

公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)が、表示基準適合精油の認定制度を設けている。これは同協会の法人正会員のみを対象にした認定制度で、次の3項目を認定条件とし、「精油のブランド」を認定する制度である。精油の表示に対する認定制度であり、品質に関しては認定基準に含まれず、表示が十全であるかが基準となっている。

- 精油商品に、定められた「精油製品情報」が整っていること:ブランド名、品名、学名、抽出部分(位)、抽出方法、生産国(生産地)または原産国(原産地)、内容量、発売元または輸入元

- 精油商品に、定められた「使用上の注意事項」が明記されていること

- 協会が求める「企業モラル」を遵守する旨の「確認書」を提出すること

成分組成に関する規格はなく、クロマトグラフィー/質量分析器(GC/MS)の結果の提出などは行われず、100%天然であることを保証するものではない。

グレード

精油製品には次の3つのグレードがある。

- インダストリアルグレード:産業用に使用され、合成香料が含まれる。

- 100%ピュア&ナチュラルグレード:合成香料は含まれないが、残留農薬についての保証はない。

- オーガニックグレード:有機栽培された香料植物から採取され、残留農薬は含まれない。アロマテラピーで利用される。ヨーロッパでは、フランスの国際有機認定機関ECOCERTによる認証がある。有機栽培では農薬を使わないため、生産性が減少しコストが上がる。付加価値はつくが、通常の3倍の値段で販売できたとしても、オーガニックグレード精油は実際より過剰に出回っていると考えられている。オーガニックグレードは食品や化粧品業界の需要はあまりなく、需要はアロマセラピストの小さな市場に限られている。100%ピュア&ナチュラルグレードとオーガニックグレード精油の組成に違いはなく、オーガニックグレードには残留農薬が含まれてないはずだが、相当量のサンプルを提供しない限り、残留農薬の有無を判断することは難しい。

医療グレード、メディカルグレード、セラピーグレードなどという通称もある。これらの呼称は、医療に用いるほど高品質な精油であると主張する際に使用されるようだが、このような基準があるわけではなく、単なる造語にすぎない。

加工・規格化・偽和

ほとんどの精油は、食品添加物や香水として利用する際にはアルコールで希釈する必要があり、アルコールに溶けやすくし、劣化や不溶沈殿物を防ぐために、脱テルペン処理が施される。不快な臭いの元や毒性成分を取り除く処理も行われる。水増しや品質を良く見せるため、規格に合わせるために、合成物質の添加、ブレンディングなどの偽和も広く行われている。

精油の流通量は生産量を大きく上回っており、天然の精油に、別の安価な精油や合成物質を加え、様々な溶剤で偽和する偽装行為は広く行われている。偽和とは、1種類以上の粗悪な成分の添加などを行い、製品の基準を下げる行為と解釈されている。規格化、成分補強、液体化、成分再構成(天然精油と似た香りを化学的に再現すること)、営利化(水増し)が行われ、ラベルと違う学名の精油が販売されることもある。真正ラベンダー油の名でラバンジン油が、サンダルウッド油の名で合成香料サンタルが販売された例もある。ヨーロッパ薬局方に記載された精油で、薬局等で販売されているものを成分分析したところ、その品質は許容範囲を超えた物であったという報告もある。

フランスにおける真正ラベンダーの生産量は、1967年の87トンから1998年には12トンと減少しているが、この期間でラベンダー油の世界需要は100倍に増加している。生産量と流通量の差分は、偽和によって水増しされた精油によって賄われている。長年精油で偽和が行われてきたことで、皮膚炎や皮膚感作の発生率が上昇している。無害と考えられる精油も、人によって毒性が発現しているが、偽和に用いられた成分による免疫感作の可能性が高い。職業病としてアロマセラピストの皮膚炎も増加している。

薬理効果・臨床研究

精油が医療に使われるようになったのは、精油には、材料の植物が持つのと同じ生物活性(薬効)が凝縮されているのではないか、という推論による。そのためアロマセラピーでは、現在でも昔の植物療法の薬効が引用されることが多いが、この推論は間違っていることがわかっている。例えばオレンジ油は外皮から抽出される脂溶性成分からなり、果皮や果肉に含まれる水溶性のビタミンB類やビタミンC、カルシウム、タンパク質などは含まれない。つまり、材料植物に見られる薬効のすべてが精油にあるわけではない。近年の研究で、植物の各成分には異なる薬理作用があることがわかってきた。

近年の研究と比べると、過去の臨床研究には、デザインや結果に欠陥が見受けられる。科学者による信頼に足る臨床研究も徐々に増え、精油の効果に肯定的な研究結果も報告されている。

イギリス薬局方には、シナモン(下痢止め、駆風薬(胃腸内のガス止め))、クローブバッド、クローブリーフ(歯痛用局部麻酔薬、関節炎、副鼻腔炎)、カモミール・ジャーマン(抗炎症剤)、ペパーミント(消化不良、気管支炎、過敏性腸症候群)などが掲載されている。また慣習的・伝統的に、抗炎症剤や消毒薬、去痰薬や駆風薬として利用されるものもある。

安全性

精油は食品、化粧品、香水などで希釈物質と共に広く利用され、数多くの問題が起こっているが、特に感作作用(ある抗原に対し生体をアレルギー反応をおこしうる状態にする作用)が問題視されている。精油のマイクロカプセル化、パウダー化など科学技術の発達で、顧客の要望に合わせてデザインされた精油が数多く作られ、様々なものに添加されるようになった。吸収しやすい状態に加工された多様な精油に頻繁に接触することで、毒性のリスクが上昇したのである。精油の安全性は、現在全体的に見直し・再調査がされており、精油を使った製品や売買、使用の規制が強化されつつある。現在ヨーロッパでは、2002年欧州指令により、精油は使用条件と警告をラベルに記載するよう義務付けられている。欧州連合(EU)では、欧州における新しい化学品規制REACH(REACH規則:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が、2008年から運用されており、精油を含む香料も対象となっている。ラベンダーなどの一部の精油が、アレルギーを引き起こす可能性があるなどの理由で規制対象となっており、将来的に「内服または吸入した場合、死亡する可能性がある。」という警告ラベルが義務付けられる可能性がある。

全ての精油は高濃度で使用すると毒性があり、特に内服は危険である。(現在内服は、フランスのごく一部の病院、または科学的研究に興味のない一部のセラピストが行なっている。)強い毒性のある精油は低濃度でも危険であるが、アロマテラピーでは使用されない。無毒とされる精油を用いても、人によっては毒性が発現するが、これは免疫感作の影響であると思われる。極めて微量の精油でも、継続的に使用することで毒性が発現する可能性がある。ある調査では、アロマセラピストの23%が手に皮膚炎を起こしていた。また、通常の療法と代替療法を併用すると逆の効果が現れるという報告が増加しており、医師とアロマセラピストが連携していない場合、深刻な問題が起こりかねない。

アロマテラピーの書籍には、科学的に有効性が証明されていない、矛盾だらけの薬効が数多く記載されている。植物の学名が述べられていないものも多く、どのように作用するかの説明もない場合がほとんどである。素人目に科学的に見えても、実際には不十分極まりない情報も多く、それがエビデンスとして利用される例もある。アメリカでは1997年に精油の無根拠な効能を謳ったLafabre and Aromaが訴えられており、2014年にはヤングリヴィングとドテラが、医薬品として認可されていない自社精油の無根拠な薬効を喧伝したとして、アメリカ食品医薬品局(FDA)から警告を受けている。アロマテラピーの書籍には、乳幼児にカモミール油を1日3回、5~10滴内服させるような危険な療法を勧めるものすら存在するが、実際にこれが行われた場合、死亡事故が起こる可能性がある。多くの書籍があるにもかかわらず、有害作用が記載されているものは少ない。

多くのアロマセラピストは科学的研究に興味がなく、学術的研究を完全否定するセラピストも存在する。アロマテラピーはニューエイジと関係が深いためか、むしろ独自の宇宙論や占星術、宝石、色彩、音楽療法などを重視し、リフレクソロジーや指圧、レイキ(手かざし)、ヨガなどの民間資格を持ち治療に併用する場合も多い。何らかの疾患治療中のクライアントを施術する際に担当医と連携をとらなかったり、科学知識の不足からアレルギー反応による炎症を「好転反応」と間違って説明するなどの問題もある。アメリカ食品医薬品局(FDA)などから承認を受けていることを根拠に、精油の内服や原液塗布を推奨するセラピストも存在するが、無論これらの承認は、どんな濃度であっても内服・塗布に害がないということを意味するわけではない。また、新種や野生種からとられた精油、未知のケモタイプの精油など、安全性が確認されていないものも治療に使われる例があるが、これはクライアントを実験動物として扱うに等しく、問題となっている。

また、ペットの治療に精油が使われることがあるが、猫などの肉食動物は精油を代謝することができないため、中毒の危険が非常に高い。雑食の犬でも中毒事故の報告が見られる。

精油が採れる植物

精油原料となる植物は多岐にわたる。オレンジのように花、葉、果実から異なる精油が得られるような植物もある。以下に主な採油植物とその部位を示す。

- 花・蕾: バラ、ジャスミン、ダイダイ(通称・ネロリ)、カモミール、イランイラン

- 葉: ゼラニウム(テンジクアオイ属)、ユーカリ、ティートリー

- 枝と葉: ダイダイ(通称・プチグレイン)

- 果皮: 温州ミカン、ダイダイ、オレンジ、レモン、ライム、ベルガモットなどの柑橘類

- 果実・種子: コショウなど多くのスパイス類、ジュニパー、バニラ

- 樹木・樹皮: 白檀(サンダルウッド)、マツ、ヒノキ、シナモン

- 樹脂: 乳香(フランキンセンス、オリバナム)、没薬(ミルラ)

- 根・根茎: ベチバー、スパイクナルド、オリスルート

- 全草: ラベンダー、レモングラス、バジル、ローズマリー、ミントなどハーブ全般

精油原料の乱獲

香料需要の拡大や精油を使うアロマセラピーの普及で、精油の生産量が急速に拡大し、原料植物の乱獲やプランテーションによる自然破壊が問題になっている。ローズウッド (クスノキ科)は乱獲により絶滅に瀕しており、ワシントン条約のレッドリストに登録されている。白檀(サンダルウッド)、乳香(フランキンセンス)などの香木)も乱獲の対象となっており、樹木は植林などの対策も取られているが、これらの樹木は成長が遅いため、植生の回復にも時間がかかる。またティーツリーのような人気精油では、急速な需要の拡大で野生種の伐採とプランテーションによる自然破壊が大規模に行われた。

香調(ノート)による分類

香水の世界では、香調(ノート)により香りを分類する考え方がある。香りを楽しむアロマテラピーでも、このような分類が援用されることもあるようである。考え方により4種類、7種類、8種類、12種類と分類数は多様で、分類法により含まれる香りは異なる。以下精油に関係のある香調の代表的なものを列記した。(シプレー調など複数の精油を用いる香調は省いた。)

- アーシー調:土やほこりなどを思わせる香り。

- アンバー調・オリエンタル調:西洋から見た東洋を思わせるエキゾチックな香りで、ムスクなどの動物由来の香りもこれに分類される。

- ウッディ調:樹木のような香り。樹木の樹皮や枝、葉、実などから抽出される。

- カンファー調:樟脳やメントールのようなさっぱりした香り。

- シトラス調:柑橘系のさわやかな甘い香り。柑橘系の果物や、それに似た香りのハーブから抽出される。

- スパイス調:香辛料のような刺激的な香り。主に香辛料から抽出。刺激が強いものが多い。

- ハーブ調:ハーブや薬草を思わせるスッキリした香り。ハーブの花や葉から抽出される。

- バルサム調・レジン調:甘く温かみのある香り。香木の樹脂から抽出される。

- フローラル調:華やかで甘い花の香り。主に花から抽出され、高価なものが多い。

賞香期限

製品化された精油は、開封後約1年が目安となるものが多い。柑橘系(ベルガモット、レモンなど)は約半年とされる。例外的に、サンダルウッド、乳香、パチュリー、ローズオットーの精油のように、歳を経るごとに質が良くなるものもある。

脚注

参考文献

精油や精油を用いた治療であるアロマテラピーの研究は日々進んでいるが、日本語の最新情報は極めて少ない。正確な情報を得るには、外国のものを含め最新の論文・専門雑誌・専門書を当たることが望ましい。過去に評価の高かった専門書も、古いものには間違った情報(更新された情報)があるため注意が必要である。

- 長谷川香料株式会社 著 『香料の科学』 講談社、2013年

- マリア・リス・バルチン 著 『アロマセラピーサイエンス』 田邉和子 松村康生 監訳、フレグランスジャーナル社、2011年(原著はPharmaceutical Pr、2005年)

- K. Husnu Can Baser、Gerhard Buchbauer 編集 Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications、CRC Press、2010年

- ジャン=クロード・エレナ 著 『香水-香りの秘密と調香師の技』 芳野まい 訳、白水社、2010年

- ルカ・トゥリン 著 『香りの愉しみ、匂いの秘密』 山下篤子 訳、河出書房新社、2008年

- 今西二郎 著 『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年

- 高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年

- ヒロ・ヒライ 著 『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』 Kindle、2014年(初出:「アロマトピア 第53号」 2002年)

- ヒロ・ヒライ 著 『蒸留術とイスラム錬金術』 Kindle、2014年(初出「アロマトピア 第48号」 2001年)

- 荘司菊雄 著 『においのはなし―アロマテラピー・精油・健康を科学する』 技報堂出版、2001年

- クリシー・ワイルドウッド 著 『アロマテラピーの精油でつくる自然香水』 高山林太郎 訳、フレグランスジャーナル社、1996年

- フランス香水委員会 監修 『香水賛歌 魅惑の香り』 朝日新聞社、1994年

- 久保亮五 他 編集 『岩波理化学辞典第4版』 岩波書店、1987年

- 化学大辞典編集委員会 編集 『化学大辞典』 共立出版、1977年