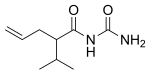

アリルイソプロピルアセチル尿素

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 投与方法 | 経口 |

| 薬物動態データ | |

| 排泄 | 腎 |

| 識別 | |

|

CAS番号 |

528-92-7 |

| ATCコード | N05CM12 (WHO) |

| PubChem | CID: 10715 |

| ChemSpider |

10264 |

| UNII |

V18J24E25E |

| KEGG |

D03975 |

| ChEMBL |

CHEMBL509282 |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C9H16N2O2 |

| 分子量 | 184.236 g/mol |

| |

アリルイソプロピルアセチル尿素(アリルイソプロピルアセチルにょうそ、英: allylisopropylacetylurea)、あるいはアプロナール(英: Apronal)は、ウレイド系に属する催眠/鎮静剤であり、1926年にホフマン・ラ・ロシュ社に合成され、国外ではもはや用いられていない薬である。国外ではセドルミド(Sedormid)の商品名で知られる。日本ではブロムワレリル尿素との合剤である「ウット」(一般用医薬品)や、鎮痛薬のアセトアミノフェンなどとの合剤である塩野義製薬の「SG配合顆粒」(医療用医薬品)が知られ、一般用医薬品で解熱鎮痛薬としてノンフィーブ、あるいは、バファリン、セデス、ノーシン、イブの派生商品に含まれ、第一類医薬品または指定第二類医薬品である。

ブロムワレリル尿素と同じモノウレイド系の薬物で似た化学構造を持ち、バルビツール酸系ではないがバルビツール酸系に似た化学構造を持っている(複素環の代わりに開鎖の尿素)。従って、バルビツール酸系と同様に作用するが、比較するとかなり軽度である。血小板減少性紫斑病を発症する原因となる知見から、(国外の)臨床的な使用現場では姿を消した。1938年、アメリカ医師会・薬理化学評議会は新規の治療には容認できないと宣言した。ブロムワレリル尿素とで、両方の薬剤に薬疹を生じる交差反応が生じるという報告も存在する。

日本では、アリルイソプロピルアセチル尿素の催眠剤は習慣性医薬品に分類される。また、日本では1965年より、一般用医薬品の総合感冒薬には使用できない。

化学

ブロムワレリル尿素と同じモノウレイド系の薬物で、

国内の配合商品

日本では1948年の『日本準薬局方』(第3改定)に、「プロピルアリルアセチル尿素」の名で掲載されている。1965年に「かぜ薬の承認基準」が設けられた時、ブロムワレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素については主作用が催眠作用であるため使用できる薬剤から削除された。

2010年時点でアリルイソプロピルアセチル尿素のみの医療用医薬品はない。

塩野義製薬のSG配合顆粒は、2003年に発売され、解熱や鎮痛の効果効能を持ち、イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェインが配合されている。

一般用医薬品では、アリルイソプロピルアセチル尿素は、「バファリンプレミアム」「バファリンプラスS」、「新セデス錠」「セデス・キュア」、「ノーシンピュア」、「イブクイック頭痛薬DX」「イブA錠」など鎮痛薬の配合成分の1つである。またブロムワレリル尿素との合剤である「ウット」の成分の1つである。

他に、2001年には、フェナセチンの長期連用、大量服用による腎障害が相次いだため供給の停止を要請されており、アリルイソプロピルアセチル尿素が配合された製品としてトーワサールが2008年まで販売されていた。

死亡例

1950年代にも、中毒死を含む中毒例は過去に報告されており、大量投与によって中枢神経系の抑制を引き起こし死亡に至った報告もある。

副作用

1938年3月5日には、アメリカ医師会・薬理化学評議会は、新規または非公式の治療には容認できないことを宣言した(非公式の治療:時代背景として民間医療も多かった)。アメリカでは1933年より出血性紫斑病が報告され、1930年代後半にはその症例報告は44例以上にのぼっていた。

1942年に、ドイツ・ミュンヘン大学の内科医は、セドルミドは時に血小板減少性出血をきたすため全廃するよう警告し、ルミナール(フェノバルビタール)など代わりの薬もあると述べている。国外では少量のアリルイソプロピルアセチル尿素によって脳が変質する脳性紫斑病は1950年代にも知られている。1950年代には、セドルミド紫斑病は外部の化合物に対する免疫反応として、最も調査されたものとして注目されている。アリルイソプロピルアセチル尿素をしばらく使用していると、血小板減少性紫斑病の症状が現れ、薬をやめると症状は消え、皮膚にこの化合物を貼ると紫斑を生じる。

日本では1990年代より継続的に、眼瞼や口、身体に赤い薬疹を生じることが報告されている。日本の山口県赤十字病院皮膚科で、1991年7月から約5年半に薬疹と診断されたうち、原因薬剤が確認できたものは121例あり、カルバマゼピン6例、アモキシシリンとアリルイソプロピルアセチル尿素が各5例で多かった。またブロムワレリル尿素と類似の構造を持つため、両方の薬剤に薬疹を生じる交差反応が生じた例もある。アリルイソプロピルアセチル尿素による固定薬疹の頻度は高く、薬疹の報告が多い抗生物質と同程度であるが、製造者、薬局販売者共に知識や認識が低く、見過ごされる可能性はある。

アリルイソプロピルアセチル尿素は反復して摂取すると依存を生じることがある。薬物乱用頭痛の原因は鎮痛成分の連用が主となるが、市販の鎮痛薬に含まれるカフェイン、ブロムワレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素などの依存や離脱症状が、発症に寄与することが考えられる。

中枢抑制作用により、服用後、眠気が現れることがあり、乗り物や機械類の操作をしないよう注意する必要がある。