パーキンソン病

| パーキンソン病 | |

|---|---|

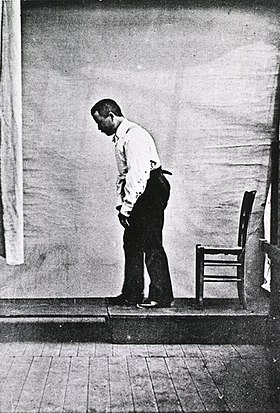

パーキンソン病の患者(1892年)

| |

| 分類および外部参照情報 | |

| 診療科・ 学術分野 |

神経学 |

| ICD-10 | G20, F02.3 |

| ICD-9-CM | 332 |

| DiseasesDB | 9651 |

| MedlinePlus | 000755 |

| eMedicine |

neuro/304 neuro/635 若年性 pmr/99 |

| GeneReviews | |

パーキンソン病(パーキンソンびょう、英: Parkinson's disease)は、手の震え・動作や歩行の困難など、運動障害を示す、進行性の神経変性疾患である。進行すると自力歩行も困難となり、車椅子や寝たきりになる場合がある。40歳以上の中高年の発症が多く、特に65歳以上の割合が高い。

錐体外路症状を呈し、アルツハイマー病と並んで頻度の高い神経変性疾患と考えられている。日本では難病(特定疾患)に指定されている。本症以外の変性疾患などによりパーキンソン様症状が見られるものをパーキンソン症候群と呼ぶ。

歴史

1817年にイングランドのジェームズ・パーキンソンにより初めて報告された。ジェームズは、現代でいうパーキンソン病の症状を呈した6症例を、振戦麻痺 (shaking palsy) という名で紹介したが、記載した症状は、寡動・安静時振戦・姿勢保持障害・前傾姿勢・小字症などで、筋強剛については記載していない。

ジェームズの報告は長い間評価されなかったが、1888年になってフランスのジャン=マルタン・シャルコーによって再評価された。シャルコーは筋強剛についても記載し、彼の提唱により本疾患はパーキンソン病と呼ばれるようになった。シャルコーが改名を提唱した理由は、本当の意味での「麻痺」は見られないためと、すべての患者に必ずしも振戦が見られるわけではないためであった。もう一つの主要症候である無動・動作緩慢については、サミュエル・アレクサンダー・キニア・ウィルソンがその教科書の中で提唱している。

パーキンソン病の病理に関しては、1913年にフレデリック・レビーが神経細胞内の封入体 (レビー小体) を初めて記載、またロシアの神経病理学者コンスタンティン・トレティアコフは1919年、パーキンソン病の責任病変が中脳の黒質にあると発表した。

パーキンソン病の治療は19世紀末までにベラドンナアルカロイドが効果のあることがわかり、20世紀に入ってスコポラミンによる治療が、1949年にはトリヘキシフェニジルの治療報告が行われている。L-ドパ(レボドパ)は1913年にはすでに精製単離されていたが、1950年代後半から脳内、特に線条体でのドーパミンの存在と、その低下がパーキンソン病で見られることが報告されると、1960年代にレボドパを使った実験・試験が始まり、その効果が明らかとなった。

1987年にスウェーデンのルンド大学のオーレ・リンドヴァールたちが、中絶胎児からとった中脳の一部の細胞を、パーキンソン病患者の線条体へ移植する臨床研究を行った。彼らは細胞移植によりパーキンソン病の脳機能の回復が起こったと報告している。数体の中絶された胎児から細胞を採取する必要があるため、その倫理的な問題性と中絶された胎児を数体同時に入手するのが困難なため治療法としては確立していない。しかし、近年進められているiPS細胞の開発が細胞の確保を可能にしつつある。

病理

肉眼的には中脳の黒質・青斑核の色素脱失がみられ、組織学的には、黒質や青斑、迷走神経背側核、視床下部、交感神経節などの神経細胞脱落が生じていて、典型的には残存神経細胞やその突起の一部にレビー小体(Lewy body)という特徴的な封入体が認められる。パーキンソン病の病理診断基準では中脳黒質の緻密部の中等度以上の神経細胞の消失とレビー小体病理が必要である。

近年ではレビー小体は自律神経節など末梢レベルでも蓄積していることが明らかになってきた。レビー小体には、リン酸化α-シヌクレインの異常な蓄積が認められる。このα-シヌクレインに対して、EBウイルスの潜伏感染Ⅲ型遺伝子抗原のLMP1が交叉反応性を持つことが報告されている。

病理学的な検討ではレビー小体病全体のレビー小体は脳幹、辺縁系、末梢から始まる3パターンが知られているが、パーキンソン病の多くは脳幹のレビー小体から始まると考えられている。

病態

中脳黒質のドーパミン神経細胞減少により、これが投射する線条体(被殻と尾状核)においてドーパミン不足と相対的なアセチルコリンの増加がおこり、機能がアンバランスとなることが原因と考えられている。しかしその原因は解明には至っていない。このため、パーキンソン病は本態性パーキンソニズムとして、症状の原因が明らかでないパーキンソニズムに分類される。また腸管におけるアウエルバッハ神経叢(Auerbach plexas)の変性も病初期から認められており、この病気は全身性疾患であると再認識されはじめている。

病因

病理および病態で詳述するように、中脳黒質緻密質のドーパミン分泌細胞の変性が主な原因である。ほとんどの症例 (90-95%) が孤発性であり、神経変性の原因は不明(特発性)である。メンデル遺伝による家族性発症もあり2012年現在いくつかの病因遺伝子が同定されている。その他毒素、頭部外傷、低酸素脳症、薬剤誘発性パーキンソン病もわずかながら存在する。

疫学

10歳代〜80歳代まで幅広く発症するが、中年以降の発症が多く、高齢になるほど発症率および有病率は増加する。20歳代の発症はまれである。40歳以下で発症した場合を若年性パーキンソン病と呼ぶが、症状に差はない。日本における有病率は10万人当たり100〜150人といわれる。欧米では10万人当たり300人と見積もられている。

明らかな人種差や地域差があるかは不明であるが、白人と比べてアフリカ系アメリカ人の発症率は4分の1程度、アジア人の場合は3分の1から2分の1程度とする資料もある。日本での有病率は増加傾向にあり、これを1) 高齢化に伴うパーキンソン病そのものの増加、2) 診断率の向上、3) 治療の進歩による患者の寿命の延長によるものとする説がある。一方、年齢調整後の発症率・有病率は以前とほぼ変化がないとする報告もある。性差については、アメリカのテキスト、オランダからの報告など欧米では男性が多いとされている。一方日本ではどの調査でも女性が多いとする報告がなされているが、この違いの理由は未解明である。

厚生労働省の2012年(平成24年)患者調査では、パーキンソン病患者は約12万人となっている。また厚生労働省特定疾患医療受給件数の統計によれば、2011年(平成23年)度の受給件数は116,536件であり、全特定疾患中潰瘍性大腸炎に次いで多い。

なお、2003年10月よりパーキンソン病関連疾患として本疾患に進行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変性症を併せたものになったため、現在では本疾患の正確な人数を反映する数値ではなくなっている。また特定疾患受給の要件として、ホーン・ヤールのスケールのステージ3以上が目安となっているため、実際の患者数はより多いものと予想される。

危険因子と保護因子

危険因子・保護因子として報告されたものには、以下のものがあるが十分な知見が蓄積されているとはいえない。これらは疫学的な研究報告であり、パーキンソン病発症との因果関係があるのかはわかっていないものも多く、また相反する結果の報告も少なくない。因果関係が疑われるものに関しては、原因仮説節の環境因子を参照。

- 危険因子

- 加齢: ほぼすべての研究で高齢になるほど有病率は高くなり、発症率も60から70代が最も高いとされる。

- 性: 上記のとおり、男女どちらが発症しやすいかは報告が分かれており断定されていない。

- 居住場所: 都市部に比べて農村部に多いとする報告と、差がないという報告があり断定されていない。

- トリクロロエチレンへの曝露: 曝露により発症確率が500%増加するとの報告がある。

- 除草剤・殺虫剤への曝露: パラコート・ロテノン・有機塩素剤などが報告されている。

- 金属への曝露: マンガン、銅、鉛、鉄など。

- ライフスタイル: 偏食、飲酒・喫煙をしない、無趣味、仕事中心、無口・内向的で几帳面、など。

- 食事: 動物脂肪、飽和脂肪酸の摂取。総脂肪や総コレステロールについては意見が分かれている。

- 井戸水摂取: 危険因子とする報告が多いが、保護因子とするものもある。

- 頭部外傷・その他の合併症: 頭部外傷は危険因子とする報告がある一方、否定的なものが多い。

- 保護因子

症状

運動症状

主要症状は以下の4つである。安静時振戦、アキネジア(無動)、筋強剛が特に3主徴として知られて、これらの神経学的症候をパーキンソニズムと呼ぶ。

- 安静時振戦(resting tremor)

- 指にみられることが多いが、上肢全体や下肢、顎などにもみられる。安静にしているときにふるえが起こることが本症の特徴である。精神的な緊張で増強する。動かそうとすると、少なくとも一瞬は止まる。また、「タッピング様振戦」(Finger-tapping movement)や薬を包んだ紙を丸める動作に似ている「ピル・ローリング・トレマー」(Pill Rolling Tremor)も見られる。

- アキネジア(akinesia、無動)、寡動 (bradykinesia)

- 動作の開始が困難となる。また動作が全体にゆっくりとして、小さくなる。仮面様顔貌(瞬目(まばたき)が少なく大きく見開いた眼や、表情に乏しい顔貌)、書字障害(小字症)、構音障害などが特徴的である。ただし床に目印となる線などを引き、それを目標にして歩かせたり、障害物をまたがせたりすると、普通に大またで歩くことが可能である(kinésie paradoxale、逆説性歩行、矛盾性運動)。

- 筋強剛(筋固縮) (rigidity)

- 力を抜いた状態で関節を他動させた際に抵抗がみられる現象。強剛(固縮)には一定の抵抗が持続する鉛管様強剛(鉛管様固縮、lead pipe rigidity)と抵抗が断続する歯車様強剛(歯車様固縮、cogwheel rigidity)があるが、歯車様強剛が特徴的に現れ、とくに手関節(手首)で認めやすい。純粋なパーキンソン病では錐体路障害がないことが特徴である。すなわち四肢の麻痺やバビンスキー反射などは認められないのが普通である。

- 仮面様顔貌は、顔面筋の筋強剛によるとされる説もある。

- 姿勢保持反射障害 (postural instability)

- バランスを崩しそうになったときに倒れないようにするための反射が弱くなる。すくみ足(歩行開始時に第一歩を踏み出せない)、小刻み歩行、前傾姿勢、突進歩行などが挙げられる。

多くの症例で、特に病初期に症状の左右差がみられる(一側性)。進行すると両側性に症状が現れ、左右差はなくなることが多い。マイヤーソン徴候(Myerson symptom)なども診断の参考になる。また、レボドパ投与が奏効する(症状が顕著に改善する)ことが特徴であり、これは他のパーキンソン症候群と本疾患を鑑別する上で重要な事実である。

嚥下障害を認めることがある。質問票では18.5%に、200mL飲水テストでは81%に嚥下障害がみられる。パーキンソン病患者の死因の1位は肺炎で22%を占めている。これは嚥下障害による誤嚥性肺炎によるところが大きい。

非運動症状

自律神経症状として便秘、嘔吐、流涎などの消化器症状、起立性低血圧、食後性低血圧、発汗過多、あぶら顔、排尿障害 (神経因性膀胱)、勃起不全などがある。

精神症状としては、感情鈍麻、快感喪失、不安、うつ症状、幻視・幻聴、認知障害などが挙げられる。感情鈍麻はパーキンソン病のうつ症状に合併することが多いが、単独でも現れる。うつ症状はパーキンソン病の精神症候の中で最も頻度の高い症候とされてきたが、実際の頻度については定説がない。最も用いられている数値は約40%である。幻視も頻度の高い精神症候である。この症候は抗パーキンソン薬による副作用と考えられてきたが、近年ではそれだけでなく、内因性・外因性の様々な要素によって引き起こされるとする考え方が有力になっている。以前は特殊な例を除き認知障害は合併しないといわれていたが、近年では後述のように認知障害を伴うパーキンソン病の例が多いとみなされるようになっている。

無動のため言動が鈍くなるため、一見して認知症またはその他の精神疾患のようにみえることもあるが、実際に認知症やうつ病を合併する疾患もあるため鑑別を要する。また、病的賭博、性欲亢進、強迫的買い物、強迫的過食、反復常同行動、薬剤の強迫的使用などのいわゆる衝動制御障害がパーキンソン病やむずむず脚症候群に合併することもある。

流涎は特に構音障害、嚥下障害、あるいは物品呼称の低下と関連している。

認知症を伴うパーキンソン病

パーキンソン病は、高い確率で認知症を合併する。27の研究のメタアナリシスによると、パーキンソン病の約40%に認知症が合併していた。約30%というメタ解析データもあり、その研究では全認知症症例の3.6%がパーキンソン病であった。パーキンソン病患者は、認知症を発症するリスクは、健常者の約5-6倍と見積もられており、パーキンソン病患者を8年間追跡調査した研究では、78%が認知症を発症した。

診断

確定診断は病理所見を待たなければならないが、上記の症状を呈する緩徐な進行性の疾患であること(他の神経変性疾患では病勢が亜急性に進むものもある)、コンピュータ断層撮影(CT)や核磁気共鳴画像法(MRI)の画像所見で特異的な異常が認められないこと(特徴的な所見を示す神経変性疾患や脳血管障害性パーキンソニズムを除外する)、レボドパ投与で症状が改善することがあれば、臨床的にはパーキンソン病と診断できる。パーキンソン症状を示す類縁の疾患との区別のためにはMIBG心筋シンチグラフィーも診断に使われる。

ホーン・ヤールのスケールでは1から5までの病期(ステージ)に分類される。

- ステージ1 一側性のパーキンソニズム

- ステージ2 両側性パーキンソニズム

- ステージ3 軽度〜中等度のパーキンソニズム。姿勢反射障害あり。日常生活に介助不要

- ステージ4 重篤な障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能

- ステージ5 介助が無ければベッド又は車椅子での生活、歩行は不能

運動症状・非運動症状を含めた各症状を総合的に評価する方法としては、パーキンソン病統一スケール (Unified Parkinson's disease rating scale, UPDRS)がある。

鑑別診断

パーキンソニズムを呈するすべての疾患。その中にはパーキンソニズムを合併する他の神経変性疾患(多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、シャイ・ドレーガー症候群、大脳皮質基底核変性症など)、症候性パーキンソニズム(脳血管障害性パーキンソニズム、薬剤性パーキンソニズム、中毒性パーキンソニズム、感染後パーキンソニズムなど)などが挙げられる。特に薬剤性パーキンソニズムは原因薬物の投与中止によって完治することのできる疾患なので、鑑別が重要である。

治療

2022年現在、パーキンソン病に対する根本的な治療法は無い。日常生活動作(ADL)を向上させたり生命予後を延長し、運動症状や精神症状、自律神経症状などの非運動症状に対する治療がほとんどである。しかしながら、神経変性の機序が明らかになるにつれ、変性すなわち症状の進行を遅らせるための治療法(神経保護薬による治療法)が試みられるようになってきた。また、変性した神経を再生させる遺伝子治療や幹細胞移植などの根本治療も現実的なものとして視野に入っている。ここではまず現実的な治療について概説し、さらに新しい治療についても現在の到達点と将来的な見通しを記す。

日本では1978年10月1日に特定疾患治療研究事業対象疾患に指定され、公費受給が可能となった(ホーン・ヤールのスケールのステージ3以上が認定の目安となるため、病初期の治療は健康保険の範囲内で自己負担となる)。

運動症状に対する治療

薬物療法

1960年代のレボドパ(L-ドパ)大量投与療法の開始以来、運動症状を改善させる種々の薬物が開発・発見され、パーキンソン病は神経変性疾患の中では唯一効果的な (対症療法ではあるが) 治療の選択肢が多い疾患である。また、早期パーキンソン病と運動合併症の現れる進行期でも治療法は異なっている (後述参照)。

抗パーキンソン病薬には副作用 (有害事象) があり、例えばレボドパは長期服用によって運動合併症を引き起こす。また多くの抗パーキンソン病薬治療下で、悪性症候群が起こりうる。幻覚・妄想の出現も主な合併症の一つである。なお、ドパおよびドパミンは、それぞれドーパ・ドーパミンと同じものだが医学・医療における一般的な呼称なので、本項ではドパ・ドパミンを用いる。

ドパミン補充療法

レボドパ

ドーパミンの前駆物質であるドパ(レボドパ、L-ドパ) を投与する。ドーパミンを直接投与しないのは、ドーパミンが血液脳関門を通過できないためである。ドパミン脱炭酸酵素阻害薬であるカルビドパまたはベンセラジドとの合剤を用いることが多い。

1960年代に臨床応用されて以来、薬物治療のゴールデンスタンダードであり、主に運動症状 (3主徴) に対し極めて有効に働く。振戦の改善はその他の抗パーキンソン病薬に比べるとマイルドである。十分な量の投与で、運動機能が長期間良好に維持され、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)の改善、生存期間の延長につながる。

日本では、レボドパに対する重量比で10%のカルビドパが配合されたL-DOPA/カルビドパとしてメネシットや、ネオドパストンとレボドパに対する重量比で25%のベンセラジドが配合されたL-DOPA/ベンセラジドとしてイーシードパールやマドパー、ネオドパゾールが知られておりL-DOPA/DCIと総称される。さらにL-DOPA/カルビドパ/エンタカポンとしてスタレボが知られている。

L-DOPA/DCIは、中枢刺激回数をできるだけ均一にする意味において150mg分3で開始することが多く、維持量は300mg分3から600mg分3程度になることが多い。導入時に患者が嘔気、眠気、だるさを訴えることがある。一般的にベンセラジド製剤のほうがDCIの含有が多いため、血中濃度のピークが上昇しやすく、導入時の副作用出現率がやや高い。しかし1日量300mg程度の低容量では、ベンセラジド製剤の方が、カルビドパ製剤よりも優れた臨床効果を示すことがある。

発症早期のパーキンソン病において、レボドパはドーパミンアゴニスト(ドパミン受容体刺激薬)やモノアミン酸化酵素阻害薬(MAO阻害薬)と遜色が無い効果を示す。長期に渡る服用により、日内変動(オン・オフ現象(突然薬の効果がきれ体が動かなくなる)やウェアリング・オフ現象(内服直後や時間がたった時に効果が突然切れる))、ジスキネジアといった副作用(運動合併症)が表出する。

レボドパやドパミン受容体刺激薬を投与すると、悪心・嘔吐の副作用が出ることが多いが、これに対する治療としての制吐薬には、パーキンソニズムを悪化させるものが多い。メトクロプラミドはこの用途には用いず、ドンペリドンを用いるのが一般的である。消化器症状の既往がある場合は、開始時に限定してドンペリドン30mg分3をL-DOPA/DCIに併用する場合もある。

運動合併症を改善できるよう、新たな剤型や誘導体が開発・製品化されている (後述)。レボドパ製剤の経口投与ができないパーキンソン病、パーキンソン症候群の患者には点滴製剤がある。点滴製剤はかつては少量投与しかできなかった。

なお、このタイプの薬の意外な副作用として、ギャンブル依存症に陥ることがある。これは、過剰なドーパミンの作用による。

ドーパミンアゴニスト

ドーパミン受容体刺激薬とも呼ばれる。麦角系としてカベルゴリン(商品名カバサール)、ペルゴリド(商品名ペルマックス)、ブロモクリプチン(商品名パーロデルなど)、非麦角系としてプラミペキソール(商品名ビ・シフロール)、ロピニロール(商品名レキップ)、タリペキソール(商品名ドミン)などがある。レボドパ製剤と比較してウェアリングオフやジスキネジアを起こしにくいことから、認知症を伴わない70歳未満の患者については、レボドパではなくこちらを第一選択とすることが推奨されている。幻覚(幻視が主である)などの精神症状が強く出やすいため、認知障害のある患者では投与を避ける。

また麦角系ドパミンアゴニストでは重篤な副作用(心臓弁膜症や間質性肺炎など)を起こすことがわかり、新たに投与を開始する場合はまず非麦角系薬を選択し、治療効果が不充分であったり忍容性に問題があるときのみ麦角系薬を使用することになっている(その場合、投与開始前および開始後定期的に心臓超音波検査をはじめとするフォローが必要である)。ただし、非麦角系薬にも突発的睡眠などの副作用がある。また、急に内服を中止すると悪性症候群などの重篤な副作用を引き起こすことがある。

アポモルヒネはドパミン受容体のうちD1およびD2受容体の作動薬で、即効性がある。すでに1950年代からパーキンソン病への適応が検討されていたが、初回通過効果を受けやすいため経口薬としては使えなかった。その後、皮下注射薬が開発されて即効性と半減期の短さから、進行期のオフ症状に対するレスキュー役として使われるようになった (日本では2012年3月承認)。さらに持続的に皮下注射を行っている国もある。

モノアミン酸化酵素B阻害薬

選択的不可逆的モノアミン酸化酵素B (MAO-B) 阻害薬である。中枢内に多く存在し、ドーパミンの代謝経路として働くモノアミン酸化酵素(MAO-B)を選択的に阻害することで、ドーパミン濃度を高める働きがある。

セレギリンが日本のパーキンソン病の薬として初めて使用されるようになったMAO-B阻害薬である(商品名:エフピー-OD。アンフェタミン骨格を有するため覚醒剤原料に該当)。セレギリンは治療量内ではMAO-Bに対して選択的に働くが、高用量になるとMAO-AおよびMAO-Bに対して非選択的に阻害することがある。また、進行期パーキンソン病の運動合併症であるジスキネジアの発現を増強するため、ジスキネジアが出現した場合には投与を中止する。

セレギリンは神経保護作用もあるといわれているが、その効果については報告によって違いが見られ、議論が分かれている。カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬と異なり、MAO-B阻害薬単独でも効果はあるといわれている (NHS <英国国立医療技術評価機構によるガイドラインNICE あるいは国際運動障害学会によるレビューなどの推奨) が、日本ではレボドパとの併用のみが認められている。

セレギリンは代謝されアンフェタミン、メタンフェタミンが産出され、覚醒方向に働き不安、不眠の副作用が生じることがあり夕方の内服は避けられる傾向がある。ウェアリングオフやすくみ足といった他の抗パーキンソン病薬では効果が低い症状に有効である。しかしピークドーズジスキネジアは出現しやすくなる。そのため早期パーキンソン病ではレボドパの開始と同時期に開始し、病気の進行を遅らせたり後期パーキンソン病で幻覚や認知症のない例でウェアリングオフが認められジスキネジアが認められない例で用いられる場合が多い。ペチジン、三環系抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)とは急性の中毒性相互作用(セロトニン症候群)が知られている。また血圧を下げる作用があるため起立性低血圧が認められる場合は増悪する可能性がある。またMIBGシンチグラフィーの検査に影響を与えることが知られている。

ラサギリンは、セレギリン同様に選択的MAO-B阻害薬だが、セレギリンと異なり代謝されてアミノインダンとなる。セレギリンの代謝産物であるアンフェタミン・メタンフェタミンが神経毒性を持つのに対して、アミノインダンは神経保護作用を持つ可能性がある。早期パーキンソン病に対して単独投与での運動症状改善が示されており、また進行期のオフ時間を減少させることも明らかになった。先行してヨーロッパ (2005年) やアメリカ (2006年) では発売され、日本では2014年3月にイスラエルの製薬会社と製品化に関する契約を締結した日本の製薬会社が2018年3月に国内製造販売の承認を受けた (商品名:アジレクト。劇薬に指定。同年5月22日、薬価基準に収載され、6月11日に販売を開始)。

その他の抗パーキンソン病薬

- COMT阻害薬

- 中枢外に存在するドーパミン代謝経路の酵素であるカテコール-O-メチル基転移酵素 (COMT) を阻害する薬剤である。末梢でのレボドパ分解を抑制して中枢への移行性を高めるための薬剤であり、レボドパとの併用のみで用いられる。エンタカポン(商品名:コムタン)およびトルカポンが開発されているが、トルカポンは致死的な肝障害の副作用が見られたため、現在米国以外では使用されていない。日本ではエンタカポンが2007年1月に承認されている。ウェアリングオフ現象の改善に有効であるが、ジスキネジア、精神症状の増悪が認められることがある。

- ドパミン放出促進薬

- アマンタジン(商品名:シンメトレルなど)は、もともとインフルエンザ治療薬として開発されたが、本剤を投与されたパーキンソン病患者の運動症状が改善されたことから、抗パーキンソン病薬としても認められるようになった。NMDA型グルタミン酸受容体に対する拮抗作用があり、これが抗パーキンソン作用の原因となっているという考えがある。アマンタジンはセレギリンと同様に覚醒させる方向に働くとされており、朝、昼に内服する場合が多い。初期パーキンソン病の運動障害の改善の他、運動障害を悪化させずにジスキネジアを改善させる作用がある。運動障害の改善のためには100 - 200mg/dayの投与で十分であるが抗ジスキネジア作用を期待するには300mg/day以上の投与が必要である。腎排泄性の薬物であり高齢者の投与の場合は減量が必要である。血液透析で除去されにくいのも特徴である。また高齢者、腎機能障害者に投与した場合、副作用である幻覚やミオクローヌスが出現しやすい。ミオクローヌスと振戦の区別が難しい場合もある。その他の副作用としては網状皮膚斑などが知られている。

- 抗コリン薬

- アセチルコリン受容体のうち、ムスカリン受容体をブロックしてアセチルコリンを減少させる薬剤である。最も古くから使用されている抗パーキンソン病薬であり、19世紀から天然アルカロイドが用いられていた。1949年に合成薬トリヘキシフェニジルが開発されて以来、様々な薬剤が使われている。主な抗コリン薬としては他にビペリデン、プロフェナミン、メチキセンなどがある。2002年のガイドラインではあくまで補助的な薬物として位置づけられている。前立腺肥大症、緑内障の患者では禁忌であり、幻覚、妄想、せん妄、認知症の増悪も認められるため認知症が認められる患者や高齢者ではあまり用いられない。少量から開始し、中止する場合もゆっくりと減量をする。

- フェノチアジン系抗ヒスタミン薬であるプロメタジン(商品名ピレチアなど)は安静時振戦の緩和作用が知られている。中枢性抗コリン作用を持つためである。鎮静作用が強く、不眠改善の作用もある。

- ノルアドレナリン作動薬

- ドロキシドパは日本で開発されたノルアドレナリンの非生理的な前駆物質である。すくみ足やアキネジア(無動)、起立性低血圧に効果があるとされる。

- ゾニサミド

- 元来は日本で開発された抗てんかん薬である。てんかんを合併したパーキンソン病患者の治療過程で、偶然にパーキンソン病の運動症状に対する効果のあることが示唆された。その後の大規模二重盲検試験では進行期パーキンソン病の運動症状を改善し、特に進行期のウェアリングオフ現象のオフ時間を短縮する効果が明らかにされた。その作用機序は、線条体でのチロシン水酸化酵素 (チロシンからドパミンを生成する反応の律速酵素) 産生を高めてドパミン合成量を増やすこと、ある程度のMAO-B阻害作用を持つことなどが考えられている。

新しい抗パーキンソン病薬

すでに実用化されている、もしくは臨床試験の段階にあるもの。新薬ではないが、新しい概念・目的で作られた剤型のものも解説する。

持続性ドパミン刺激

CDS (continuous dopaminergic stimulation) の訳語。レボドパの長期間投与の副作用であるウェアリングオフ・ジスキネジアなどの出現を遅らせたり抑止すること、あるいは出現した症状を軽減することが長年課題となってきた。この目的のために、ドーパミン受容体を持続的に刺激する方法が指向されている (運動合併症の機序は後述)。

- レボドパ/カルビドパの持続的空腸内投与(商品名:デュオドーパ)

- レボドパとカルビドパの合剤をゲル状にしたものを、造設した胃瘻を通じて空腸内に留置したチューブから持続的に投与する方法、薬液はポンプにいれて携帯する。進行期パーキンソン病において、既存の多剤内服療法に比べてオン時間の延長を認め、ジスキネジアの増悪もなくQOLの向上が見られる。また安全性も高く、そのためアポモルヒネ持続注射法や (視床下核脳深部刺激に代表される) 外科的治療が無効だったり、もともと適応がない場合には最後の砦となる治療法である。2016年に日本でも承認された。

- レボドパ徐放剤

- IPX066は経口のレボドパ/カルビドパ合剤で、導入が検討されている。

- エチレボドパ

- レボドパのエチル化誘導体であるエチレボドパやメチル化誘導体のメレボドパ。水溶性でレボドパに比べて吸収が早くなること、それによってno on、delayed onの改善が予想され、レボドパに代わるという期待がかけられている。

- ロチゴチン(商品名:ニュープロパッチ)

- 非麦角系ドーパミンアゴニストの貼付剤 (皮下投与薬)。経口の徐放剤に同じく1日1回貼付となる。早期・進行期でともに有意な運動症状の改善を認め、進行期でのオフ時間の短縮もプラミペキソールと同等である。

- ドパミンアゴニスト徐放剤

- プラミペキソール徐放剤、ロピニロール徐放剤が開発され製品化されている。いずれも1日1回の内服となり、ドーパミン受容体への持続的な刺激が期待できるだけでなく、患者にとっても利便性が向上する。

アデノシン受容体拮抗薬

アデノシンA2a受容体に対する選択的拮抗薬であるイストラデフィリン は、低容量のレボドパとの併用で抗パーキンソン効果をあらわした。さらに維持量のレボドパ投与に比べてジスキネジアを軽減し、レボドパの半減期を延長した。アデノシンA2a受容体は線条体から淡蒼球に投射するニューロン上で多く発現しており、ドパミンD2受容体・代謝型グルタミン酸受容体などと機能的な2量体を形成することもある。この受容体への刺激はドパミンD2受容体の働きに拮抗している。そのためA2a受容体を遮断することは、ドパミン刺激を介さずに抗パーキンソン作用を示すことになる。2013年に日本でイストラデフィリンが発売された(商品名:ノウリアスト)。一方で2013年にメルクはプレラデナントは臨床試験で効果なしとして中断された。

グルタミン酸受容体作動薬

ドパミン放出効果を持つアマンタジンはグルタミン酸受容体のうちNMDA型の拮抗薬である。その他の受容体ではAMPA型の拮抗薬の抗パーキンソン効果が期待された。AMPA受容体拮抗薬であるペランパネルは臨床試験で安全性は認められたもののパーキンソン病の運動症状を改善する効果は認められなかった。このような状況で、エーザイはペランパネルの抗パーキンソン病薬としての開発を断念した。

新薬開発

イギリスのキュー王立植物園の2017年の年次報告書によれば、医療に利用できる植物は全世界に2万8000種以上存在し、それにはパーキンソン病治療に利用されるツル植物9種も含まれるが、規制当局による文書化が進んでおらず大半が未活用のままであると指摘している。

外科療法

パーキンソン病に対する外科的アプローチは20世紀前半から行われていた。1950年代に視床VL,Vim核、淡蒼球内節、視床下核破壊術が確立したが、その後にこれらの部位に電極を埋め込む脳深部刺激療法 (Deep brain stimulation therapy, DBS) が開発され、現在はこの方法が一般的である。

外科療法の適応となるのは、レボドパによる治療効果があり、治療が十分に行われたがADL(日常生活で行う活動)に障害をきたしている場合である。ただし認知障害があったり著しい精神症状がある場合、重篤な全身疾患がある場合には適応除外となる。年齢による適応の制限はない。施設によって適応の基準も異なるため、70歳以下であること、薬が効いているときに独歩可能なレベルであることなどが適応の基準になる場合もある。

| 症状 | 視床(Vm核、VL核) | 淡蒼球内節 | 背側視床後部、不確帯尾側部 | 視床下核 |

|---|---|---|---|---|

| 振戦 | 著効 | 効果あり | 著効 | 効果あり |

| 筋固縮 | 著効 | 著効 | 著効 | 著効 |

| 無動 | 効果少ない | 著効 | 著効 | 著効 |

| 歩行障害 | 効果少ない | 効果あり? | 著効? | 著効? |

| レボドパの減量 | 効果少ない | 効果あり | 効果あり | 著効 |

| ジスキネジア | 効果少ない | 著効 | 効果あり | 時に悪化 |

| 語想起障害 | 左で出現 | 左で出現 | ? | 出現 |

| ドパミン調節異常症候群 | 影響なし | 稀に悪化 | 影響なし | 時に悪化 |

- 視床の手術

- 視床Vim核の刺激術は振戦の改善に有効であり、本態性振戦で用いられることもある。VL核の刺激術は筋固縮やジストニアのような筋緊張の亢進は改善するものの無動に対しては効果が薄い。

- 淡蒼球内節の手術

- GPiの刺激術は全てのパーキンソン病の症状を改善させる。特にオン時のジスキネジアの改善に効果的である。しかし振戦の改善は視床Vim核の手術ほどの改善は見込めない。レボドパの減量効果も視床下核の手術ほどではない。ジストニアの治療のターゲットとしても注目されている。

- 腹側視床後部、不確帯尾側部の手術

- 振戦や筋固縮を強く抑制し、小字症、アキネジア(無動)、姿勢保持反射や歩行障害に有効である。ジスキネジアに対する抑制効果も報告されている。

- 視床下核の手術

- 効果がレボドパに類似しておりレボドパの減量が期待できる。しかし長期的には認知機能の低下や歩行障害、うつの発生などが認められる。

- 脚橋被蓋の手術

- 十分なデータが蓄積されていない。

リハビリテーション

- 運動療法

- 患者は進行性に運動が困難になり、長期間の不使用により二次性の筋力低下や関節拘縮をきたすことがある。

- 音楽療法

- 運動療法と組み合わせて音楽を用いたリハビリテーションを行うだけでなく、音楽の持つリラクゼーション効果やヒーリング効果に期待する。歩行訓練を伴わない音リズムだけによる刺激によっても、パーキンソン病の歩行障害(小刻み歩行や歩行速度の低下)が改善したとする報告がある。

非運動症状に対する治療薬

自律神経症状や精神症状に対しては、それぞれの症状に対する治療薬を用いる。抗精神病薬は、フェノチアジン系やブチロフェノン系などの定型抗精神病薬にパーキンソニズムを誘発する副作用があるためほとんど用いられない。現在推奨されているのは、クロザピン、クエチアピン、オランザピン、リスペリドンなどの非定型抗精神病薬である。

早期パーキンソン病の治療

まず最初になされることは、パーキンソン病がどのようなものか (経過と治療法、予後など)をきちんと説明されること。次には薬物治療開始のタイミングを観察すること、さらにリハビリテーションを開始することなどである。

- 診断がついた時点ですぐに始めるべきとする意見

- ある程度日常生活に支障が出た時点で始めるべきという意見

- できるだけ開始を遅らせるべきとする意見

上記3つの内の第2の意見がコンセンサスとなっていた。レボドパの長期服用による運動合併症の発現をできるだけ遅らせるため、またレボドパ自体が神経毒であるという説があったためである。しかしいくつかのランダム化比較試験 (たとえば)でレボドパがプラセボ群に対して有意に運動症状の改善を認め、レボドパ投与によるパーキンソン病の進行ではなく、逆に早期からのレボドパ投与で運動機能がよく保たれる可能性が認められた。また (レボドパの投与期間を短縮する目的でも) 治療開始を遅らせることは、それによって神経変性が予防されて病気の進行が遅くなるわけではない。

- 何から始めるか

- 運動症状に対する薬物療法は、ドパミン補充療法で開始する点は確立しており以下のようになる。

進行期パーキンソン病の治療

レボドパ長期内服で生じる運動障害の対応

パーキンソン病が進行すると、いずれはほぼレボドパ治療が必須となるが、レボドパの長期服用は 日内変動や運動合併症という問題を引き起こす。

- ウェアリングオフ

- レボドパ製剤の半減期は60 - 90分であるが早期パーキンソン病ではその効果が切れることを体感することはほとんどない。しかし進行期パーキンソン病では次の内服時間の前に運動障害が悪化するウェアリングオフが認められることがある。この場合は症状日誌や、パーキンソン病患者自己評価スケールで症状の変動、オフ期の有無を評価する。そしてジスキネジアが増悪しないように内服調節を行う。具体的には、オフの時間帯に合わせてレボドパを追加する、COMT阻害薬を追加する、ドパミンアゴニストを追加、変更、増量しオフ時状態の改善(底上げ)を行う、MAO-B阻害薬を追加するといった方法がある。内服調節でコントロールが困難な場合は脳深部刺激療法も考慮する。

- 不随意運動

- 振戦以外にパーキンソン病治療薬によって不随意運動が生じることがある。ジスキネジアが一般的であるが、ジストニア、バリズムが起こることも知られている。レボドパの血中濃度が最大の時に生じるピークドーズジスキネジア、急激な濃度変化でおこる二相性ジスキネジア、薬効が切れた時に生じるオフジストニアがよく知られている。内服調節で改善することもあるが治療は難渋する場合が多い。定位脳手術が施行されることもある。

先端的な治療

遺伝子治療

パーキンソン病に対する遺伝子治療では、3 種類の戦略に基づく臨床試験が実施されている。第 1 はドパミン合成に必要な酵素遺伝子を被殻に導入してドパミン産生をおこなう方法、第 2 は神経栄養因子neurturin の遺伝子を被殻で持続的に発現させることにより黒質緻密部ドパミン神経細胞の変性を抑制する方法、第 3 は抑制性神経伝達物質GABAの合成に必要なグルタミン酸脱炭酸酵素(GAD-65,GAD-67)の遺伝子を視床下核に導入して神経活動の調整をおこなう方法である。

パーキンソン病や、全身の筋肉が衰える難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の患者に、正常な遺伝子を投与する遺伝子治療の臨床試験(治験)を、2019年にも自治医科大などのチームがそれぞれ始める予定で、1回の治療で長期間、症状改善や病気の進行を抑えられる可能性があり、数年後の治療薬の実用化を目指している。

この節の加筆が望まれています。 |

細胞移植治療

2008年4月、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作り出した神経細胞を使い、パーキンソン病のラットを治療することに、マサチューセッツ工科大学のルドルフ・ヤニッシュ教授らのグループが成功した。研究グループはマウスの皮膚からiPS細胞を作り、神経伝達物質のドパミンを分泌する細胞に分化させた。パーキンソン病を人工的に発症させたラット9匹の脳に移植したところ、8匹の症状が改善、特有の異常動作がなくなった。移植した細胞がラットの脳内に定着し、ドパミンを正常に分泌したとしている。2017年8月30日、京都大学iPS細胞研究所が人間のiPS細胞から作ったドーパミン神経細胞をパーキンソン病のサル11頭に移植し経過を観察した結果を発表した。その結果、運動能力の低下や手足の震えなどの症状が軽減し、運動量が増えた。人工多能性幹細胞#パーキンソン病の治療も参照。

2014年2月、京都大学iPS細胞研究所の高橋淳らのグループがドーパミンを分泌する神経細胞を大量に作製する方法に成功。研究グループは同年6月に、パーキンソン病の臨床研究のための安全性の審査手続きを厚労省に申請した。同申請は2013年11月に成立した再生医療安全性確保法に基づいた初めての臨床研究になる見込みとなった。

2018年11月9日、京都大学の高橋淳らのグループは、iPS細胞から育てたドーパミンを分泌する神経細胞を作製し、2018年10月に患者の脳の左側に約240万個の細胞を、特殊な注射針で移植したと発表した。iPS細胞から作った神経細胞をパーキンソン病患者に移植した手術は世界初の成果となり、日本国内でのiPS細胞の移植は加齢黄斑変性に続いて2番目となる。また本研究は「臨床研究」ではなく、保険収載を念頭においた「臨床試験(治験)」であり、iPS細胞の移植の臨床試験は日本国内において初となる。研究チームは今後2年をかけて安全性と治療効果を評価するとしている。

経頭蓋磁気刺激(TMS)療法

経頭蓋磁気刺激(TMS)療法ならびに、反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)療法がパーキンソン病に効果があることが示されている。

その他の知見

タンパク質のSept4が、パーキンソン病の原因物質と考えられるα-シヌクレインの蓄積を抑える性質を持っていることが確認された。 パーキンソン病の患者の血液中にはアミノ酸のトリプトファン、カフェイン、タモギタケなどに含まれるエルゴチオネインの濃度が低く、病気との関係性が示唆されている。

東洋医学的な治療

漢方薬や鍼灸では、証を見分け個別に治療を変えるため人によって治療方針が大きく変わるため、下記は症例、治療例となる。

漢方薬

パーキンソン病に対して、基礎体力をつけることを目的とし柴胡桂枝湯、五苓散、八味丸などを処方する。その後、小承気湯と芍薬甘草湯を処方した。個別事例では、手の震えがほとんど止まるという効果が出た。茨城県内における2007年の調査ではパーキンソン病患者で漢方薬治療を受けた経験があるのは11.7%である。

パーキンソン病に伴う幻覚等の精神症状は頻度の高い症状であるが、抑肝散が時に有効である。また、胃排出能低下はL-ドパの吸収を遅延させ運動症状を悪化させる。これに対しては六君子湯が推奨される。排便障害も代表的な非運動症状である。多系統萎縮症およびパーキンソン病に対して大建中湯を用いた報告では、大建中湯は大腸通過時間を短縮させることが示された。患者20例に対する六君子湯の3カ月連続投与での検討では、67%の症例で改善を認めている。麻子仁丸でも患者の便秘に対する報告があり、便秘のある患者23例に対する1カ月後の評価では、有効率は78.8%であった。食欲について評価するため、六君子湯投与前後の食欲スコア(食欲に対するVisualAnalog Scale:VAS)の変化、副次評価項目は胃排出時間、血漿中アシルグレリン濃度、抑うつ(Self-rating Depression Scale:SDS)、消化器症状QOL(Gastrointestinal Symptom Rating Scale:GSRS)の変化についてオープンクロスオーバー比較試験を行い、4週間投与後においてSDSとGSRSにおける腹痛スコアで改善が認められている。

鍼灸治療

明治国際医療大学の調査では、パーキンソン病そのものの完治は見られなかったもののパーキンソン症状や運動機能の改善が見られた。茨城県内における2007年の調査ではパーキンソン病患者で鍼灸治療を受けた経験があるのは10%以下である。

予後

パーキンソン病は、それ自体で生命を落とす疾患ではない。パーキンソン病患者の死因としては、臥床生活となった後の身体機能低下による感染症(気道感染や尿路感染症)、転落による外傷などが原因となることが多い。運動症状を改善させる治療法が進んだために、生命予後は改善しているとみられるが、総合的な検討はまだなされていない。

遺伝子異常

近年、少なからぬ数の特定遺伝子の突然変異がパーキンソン病の原因となることが発見されている。この中には相当数の患者が存在する地域(イタリア、コントゥルシ・テルメ)もある。遺伝子の変異で、パーキンソン病患者のごくわずかについては説明がつく。患者の中には、血縁者の中にやはりパーキンソン病患者がいることがある。

家族性パーキンソン病の原因として同定されている遺伝子には以下のものがある。

| タイプ | 遺伝子 | 遺伝子座 | 遺伝形式 | 発症年齢 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| PARK1 | SNCA | 4q22 | 常染色体優性 | 40歳前後 | |

| PARK2 | Parkin | 6q26 | 常染色体劣性 | 40歳以下 | |

| PARK3 | ? | 2p13 | 常染色体優性 | ごくわずかの家系だけに見られる。 | |

| PARK5 | UCHL1 | 4p13 | 常染色体優性 | 50代以前か | |

| PARK6 | PINK1 | 1p36.12 | 常染色体劣性 | 30歳前後 | |

| PARK7 | DJ-1 | 1p36.23 | 常染色体劣性 | 20代 - | |

| PARK8 | LRRK2 | 12q12 | 常染色体優性 | 65歳以下 | |

| PARK9 | ATP13A2 | 1p36.13 | 常染色体劣性 | 10代で発症 | |

| PARK10 | 1p32 | 非若年性 | - | ||

| PARK11 | GIGYF2 | 2q37.1 | 常染色体優性 | 非若年性 | |

| PARK12 | Xq21-q25 | 非若年性 | - | ||

| PARK13 | Omi/HTRA2 | 2p13.1 | 非若年性 | ||

| PARK14 | PLA2G6 | 22q13.1 | 常染色体劣性 | 20代 | |

| PARK15 | FBXO7 | 22q12.3 | 常染色体劣性 | 10代 | |

| PARK16 | NUCKS1 | 1q32 | 非若年性 | - | |

| PARK17 | VPS35 | 16q11.2 | VPS35遺伝子のヘテロ変異。 | ||

| PARK18 | EIF4G1 | 3q27.1 | EIF4G1遺伝子のヘテロ変異。 |

遺伝子異常と家族性パーキンソン病

孤発性パーキンソン病の原因仮説

孤発性パーキンソン病は、多くの遺伝子と環境因子が原因となる多因子疾患だと考えられている。上記の家族性パーキンソン病の研究などからさまざまな原因やその機序の仮説がたてられ、ほぼ一致をみているものも多い。以下に説明する仮説も競合・排他的なものではなく、これらの要因が積み重なることで発病に至ると考えられる。

- ミトコンドリア機能障害仮説

- MPTPやロテノン、アンノナシンといったミトコンドリアに機能障害を起こす薬物により、ヒトや実験動物においてパーキンソン病様の病態が起こること、孤発性のパーキンソン病においてミトコンドリアの呼吸鎖の機能障害が観察されることから、パーキンソン病原因の1つの仮説としてミトコンドリアの機能障害が想定されている。

- ミトコンドリアは外膜と内膜の二重の膜からなり、好気的呼吸が行われる場所である。特に内膜上には酸化的リン酸化を行い、最終的にATP産生にかかわるタンパク複合体およびATP合成酵素が存在する。タンパク複合体は4種類あって、順にIからIVと呼ばれる。このタンパク複合体が電子伝達を行いながらH+ (プロトン) を内膜の内側 (マトリックス側) から外側に輸送することでプロトン勾配を形成、その結果生じる膜電位によって、ATPが産生される。このプロトン勾配=膜電位は、さらに細胞質内のCa2+濃度維持、TCAサイクルなどの代謝反応、ミトコンドリアと細胞質相互間の物質輸送などのもととなる。(詳細はミトコンドリアの項を参照)

- MPTPは1970年代にデザイナードラッグとして合成されたMPPPという物質に混入していた。MPTPは脳内 (主にアストロサイトとセロトニン作動神経)に存在するモノアミン酸化酵素 (MAO, 主としてMAO-B) に代謝されてMPP+となり、これが毒性を持つ。ロテノンは農薬として長く使用されている。またカリブ海諸島で常食されるトゲバンレイシ (サワーソップ) 中にアンノナシンが含まれている。これらの物質はいずれもミトコンドリア複合体Iの阻害薬である。また一酸化炭素 (CO) 中毒でもパーキンソニズムを呈し、淡蒼球の壊死が見られた、COは複合体IVの阻害薬である。

- 遺伝子異常の項でも説明したように、ミトコンドリアが傷害されて内膜の膜電位が低下するとまずピンク1タンパクがミトコンドリアに蓄積しこのピンク1がパーキンタンパクをミトコンドリア外膜上に移動させる。パーキンは膜タンパクをユビキチン化し、オートファジー機構を介して傷害ミトコンドリアを選択的に除去する。パーキンソン病ではこのシステムが破綻していると考えられる。

- 酸化ストレス仮説

- 好気的呼吸における電子伝達系の過程では、必然的に活性酸素種 (reactive oxygen species, ROS) や活性窒素種 (reactive nitrogen species, RNS) が生成する。ROSにはスーパーオキシド、過酸化水素、ヒドロキシルラジカル、一重項酸素などがあるが、これらは生成されるとすぐに生体内の抗酸化酵素・抗酸化物によって取り除かれる。抗酸化酵素にはスーパーオキシドジスムターゼ (SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなどが、抗酸化物にはビタミンA、C、E、尿酸、ユビキノンなどがある。もし何らかの理由で抗酸化作用が不十分になると、活性酸素種は脂質過酸化を起こし、さらにタンパク・DNAを酸化し細胞を傷害する。これが酸化ストレスである。

- ドパミンがモノアミン酸化酵素で代謝される際に過酸化水素が生じる。過酸化水素は2価の鉄イオンと反応して非常に反応性の高いヒドロキシラジカルを生じる (フェントン反応)。ドパミンの酸化物ドパミン合成の律速段階であるチロシン水酸化酵素の活性には補因子として鉄が必要であり、ドパミン作動性細胞内には鉄が豊富に含まれている。抗酸化作用が不十分になると、これらの活性酸素種はドパミン作動性細胞の変性につながる可能性がある。さらにドパミンの酸化による中間代謝産物そのものが、酸化ストレスの原因となる (ドパミンは最終的に神経メラニンとなって細胞内に沈着し、黒質の「黒さ」の原因となる)。

- 酸化ストレスはユビキチン化を阻害し、酸化されたタンパクによってプロテアソームも損傷を受ける。そしてプロテアソームの障害は活性酸素種を生じてさらなる酸化ストレスを生み出すという悪循環となる。

- 抗酸化作用をもつDJ-1タンパクをコードするDJ-1遺伝子の変異が家族性パーキン病の原因 (PINK7) となることから、酸化ストレスがパーキンソン病の原因となる。

- 感受性遺伝子

- 一般にある疾患にかかるリスクを高める遺伝因子を疾患感受性遺伝子と呼ぶ。パーキンソン病患者と非患者 (対照) のゲノムワイド関連解析 (多数の遺伝子の一塩基多型を比較することで感受性の高い遺伝子を選び出す解析) によって、α-synuclein (これについてはすでに症例対照研究でも明らかにされている) および LRRK2 が白人と日本人に共通な感受性遺伝子、Tau はヨーロッパだけで感受性が見られた。さらに日本では新たな遺伝子 PARK16 (推定責任遺伝子NUCKS1)、BST1 が感受性を持つことが分かった。

- また稀な遺伝疾患であるゴーシェ病のユダヤ人家系に、有意にパーキンソン病患者が多いことから、さまざまな国でゴーシェ病の原因遺伝子 GBA 変異を調べたところ、孤発性パーキンソン病患者で有意に GBA 保因者が多いことが分かった。ただしその機序は不明である。

罹患した著名人

- アーサー・ケストラー

- アドルフ・ヒトラー

- E・H・エリック

- 石母田正

- 梅原達也(44MAGNUM)

- 永六輔

- 江戸川乱歩

- 岡本太郎

- オトマール・スウィトナー

- 萱野茂

- 金槿泰

- キャサリン・ヘプバーン

- クラウス・フォン・アムスベルク

- 小森和子

- 春風亭栄橋

- 薄田泣菫

- 佃公彦

- 神部和夫

- デボラ・カー

- 鄧小平

- 富田哲也

- 樋口了一

- はしだのりひこ

- パット・トーピー

- ビリー・グラハム

- フィデル・カストロ

- フィル・ヒル

- フランシスコ・フランコ

- フレディ・ローチ

- ペーター・ホーフマン

- マイケル・J・フォックス

- マサ斎藤

- 松村厚久

- マンフレート・ロンメル

- モーリス・ホワイト

- モハメド・アリ

- 三浦綾子

- 山田風太郎

- 横井庄一

- ヨハネ・パウロ2世

- レアルコ・グエッラ

- リンダ・ロンシュタット

- 西川鯉三郎

- グレン・ティプトン

- リー・アイアコッカ

- オジー・オズボーン

- ソニア・リキエル

- 別役実

- みのもんた

脚注

参考文献

- パーキンソン病診療ガイドライン2018 日本神経学会

- 水野美邦「Parkinson病」杉本・小俣編『内科学』第7版、朝倉書店、1999年、pp.1864-1868、ISBN 4254321864

- 村上史織・野口拓也・一條秀憲「神経変性疾患とASK1のシグナル伝達」高橋良輔編『神経変性疾患のサイエンス』、南山堂、2007年、pp.80-90、ISBN 9784525130916

- 山本光利編著『パーキンソン病 病因病態と治療、うつ・衝動制御障害』、中外医学社、2008年、ISBN 9784498128422

- パーキンソン病Q&A 日本醫事新報社 ISBN 9784784964031

- 岩田誠『神経症候学を学ぶ人のために』、医学書院、1994年 ISBN 4260117866

- パーキンソン病と関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症)の療養の手引き(PDF, 2005年3月) ※ 作成:厚生労働科学研究費補助金難治疾患克服研究事業、神経変性疾患に関する調査研究班。

関連項目

外部リンク

- 難病情報センター - 特定疾患情報 パーキンソン病

- 全国パーキンソン病友の会 - パーキンソン病について

- プライマリケア医とパーキンソン病 池田正行教授による総説

- マイケル・J・フォックス パーキンソン病リサーチ財団 研究、治療に関する最新情報(英文)

- 重篤副作用疾患別対応マニュアル「薬剤性パーキンソニズム」(平成18年11月、厚生労働省) ※ 薬剤が原因でパーキンソン病とよく似た症状を起こしたものを薬剤性パーキンソニズムという.

- パーキンソン病、早期治療で進行抑える…診断基準見直し (読売新聞2021年4月17日)

- 手がふるえる病気に「集束超音波治療」…本態性振戦、パーキンソン病の患者は公的医療保険の対象に (読売新聞2023年4月1日)